對(duì)于年人均收入超過(guò)1萬(wàn)美元的城市化、富裕的社區(qū)和國(guó)家來(lái)說(shuō),情況尤其如此,在這些地方超市供應(yīng)大部分食物。

存在于頭發(fā)、指甲和骨頭中的氮和碳的同位素組成發(fā)生了變化,這使得今天的人類彼此更加相似,但與工業(yè)化農(nóng)業(yè)出現(xiàn)之前的祖先卻相去甚遠(yuǎn)。

該研究的作者說(shuō),這種脫離天然復(fù)雜食物鏈的飲食的問(wèn)題在于,人體系統(tǒng)在面臨威脅時(shí)沒(méi)有適應(yīng)力。

“告訴我你吃什么,我就會(huì)告訴你你是什么,”法國(guó)律師讓·安瑟姆·布里亞特·薩瓦蘭(Jean Anthelme Brillat-Savarin)在他1826年的著作《生理學(xué)》(physiology du Goût)中寫道。破譯人體密碼的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),情況確實(shí)如此。

現(xiàn)在,一項(xiàng)對(duì)人類頭發(fā)和指甲化學(xué)特征的分析表明,隨著越來(lái)越多的食物被大批量生產(chǎn),我們開始變得越來(lái)越“相似”。如果不是在肉體上,那就是在骨頭里。

最近在《美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上以第一作者發(fā)表了一篇論文的邁克爾·伯德(Michael Bird)表示:“對(duì)國(guó)際糧食分配和農(nóng)業(yè)工業(yè)化的依賴已經(jīng)改變了整個(gè)人類的化學(xué)成分。”論文中發(fā)現(xiàn),只有依靠自給農(nóng)業(yè)的社區(qū)能逆勢(shì)而上。

這種變化在城市化和富裕的社區(qū)尤其明顯。在人均年收入超過(guò)1萬(wàn)美元的國(guó)家,超市供應(yīng)大部分食品。現(xiàn)代飲食的另一個(gè)特點(diǎn)是依賴小麥、玉米、大米和少量其他淀粉類谷物。

北美的一家超市。圖片由Flickr提供。

北美的一家超市。圖片由Flickr提供。

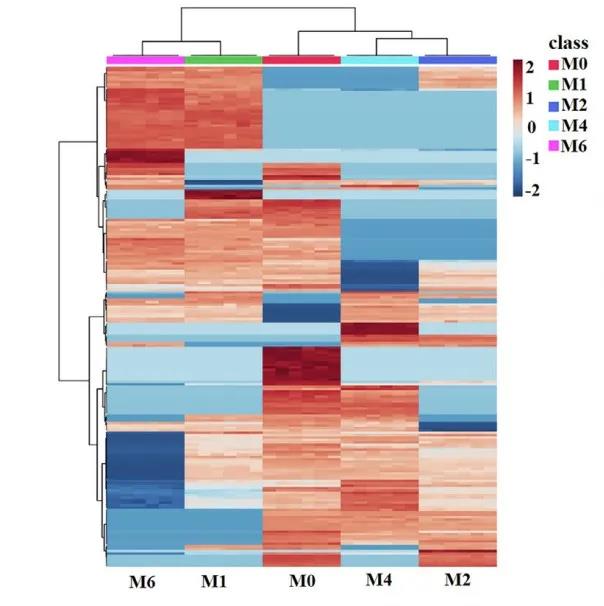

考古學(xué)家經(jīng)常從骨骼遺骸中得出關(guān)于過(guò)去飲食的結(jié)論。伯德和他的合作者分析了當(dāng)今人類的頭發(fā)和指甲樣本,并將其與1910年以前人類飲食的考古數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較。正是在那個(gè)時(shí)候,合成氮肥,工業(yè)化農(nóng)業(yè)的支柱之一,得到了廣泛的使用。

研究人員特別觀察了尸體中氮和碳的不同同位素的比例。同位素是同一種元素質(zhì)量不同的形式。通過(guò)研究這些比率,科學(xué)家可以得出關(guān)于人們所吃食物的結(jié)論。

就氮基肥料而言,氮同位素的比例反映了它們?cè)诖髿庵械谋壤皇谴嬖谟谔烊环饰滞寥乐械谋壤.?dāng)固氮微生物從大氣中提取氮時(shí),它產(chǎn)生的兩種同位素的比例與化肥的不同。

當(dāng)植物從土壤中吸收氮時(shí),它們以固定比例吸收兩種穩(wěn)定的氮同位素。這個(gè)比例隨著營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)通過(guò)其他生物體的腸道進(jìn)入食物鏈而改變。較輕的氮更可能用于身體功能,并作為廢物排泄,但身體會(huì)保留較重的同位素。因此,更重的氮同位素在從獵物到捕食者的上升過(guò)程中幸存了下來(lái)。

對(duì)于那些在工廠化農(nóng)場(chǎng)供貨的大型超市購(gòu)買食物的人們來(lái)說(shuō),氮同位素值在人群中通常較低,且處于較窄的范圍內(nèi)。如果你吃的是大型工業(yè)化農(nóng)場(chǎng)的牛肉,或者是施了化肥的單一栽培作物,營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)就會(huì)通過(guò)人為縮短的途徑到達(dá)你的體內(nèi)。

伯德說(shuō):“我們?cè)谀撤N程度上縮短了史前人類或仍以自給自足的方式生活的人們制作食物的許多自然過(guò)程。”

反過(guò)來(lái),碳同位素揭示了人們消費(fèi)的食物類型:富含玉米的飲食或以大米為主食的飲食將在人體組織中留下不同的碳同位素信號(hào)。分析發(fā)現(xiàn),碳同位素值的范圍今天也縮小了,因?yàn)槲覀兂缘氖穷愃品N類的食物。

“我們知道,過(guò)去100年來(lái),由于研究和政策主要集中在少數(shù)幾種主要作物——谷物、油籽和糖——上,全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食消費(fèi)模式縮小了,”德國(guó)哥廷根大學(xué)(University of Goettingen)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬丁·加伊姆(Matin Qaim)說(shuō),他沒(méi)有參與這項(xiàng)研究。“當(dāng)然,對(duì)現(xiàn)代大多數(shù)人來(lái)說(shuō),從野生植物中采集的食物——樹根、樹葉、漿果——的重要性也在下降。”

老撾市場(chǎng)上出售的酸橙、辣椒和水果。圖片:Rhett A. Butler/Mongabay

然而,依靠自給農(nóng)業(yè)的社區(qū)的同位素比率與1910年前的人類飲食相似。

就健康而言,這未必是好事或壞事。“本文的作者表明,在‘工業(yè)化農(nóng)業(yè)’開始之前,人們的飲食總體上更加多樣化,但這并不意味著那時(shí)人們的營(yíng)養(yǎng)狀況更好,”加伊姆說(shuō)。

這種脫離自然復(fù)雜食物鏈的生存方式存在的問(wèn)題是恢復(fù)力的喪失。食物鏈的簡(jiǎn)化和對(duì)一級(jí)或二級(jí)食物鏈的過(guò)度依賴讓像伯德這樣的研究人員感到擔(dān)憂。他表示:“這表明,在很大程度上依賴工業(yè)化農(nóng)業(yè)形式的技術(shù)是一種潛在的風(fēng)險(xiǎn)。”

諸如植物疾病、蝗蟲入侵或流行病之類的破壞可以使整個(gè)系統(tǒng)陷入混亂。不拆解工業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合體,就無(wú)法恢復(fù)到以前的生產(chǎn)方式。鑒于不斷膨脹的人口,這樣的運(yùn)動(dòng)也會(huì)破壞數(shù)百萬(wàn)人的糧食安全。根據(jù)經(jīng)濟(jì)歷史學(xué)家的說(shuō)法,化肥的可用性首先是人口迅速增長(zhǎng)的一個(gè)主要原因。

“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食消費(fèi)形態(tài)應(yīng)多樣化,即應(yīng)在當(dāng)?shù)睾腿蛏a(chǎn)和消費(fèi)更多不同類型的作物。這對(duì)營(yíng)養(yǎng)、健康和環(huán)境都有好處。”加伊姆說(shuō)。“我們不能把農(nóng)業(yè)技術(shù)倒退到100年前。我們需要技術(shù),包括新技術(shù)來(lái)養(yǎng)活和滋養(yǎng)世界,但需要更多的多樣性和減少環(huán)境足跡。”