一個由英國、希臘和美國的研究人員組成的小組研究了F-18 FDG-PET/CT對可疑結節代謝活動的掃描是否提高了CT引導活檢的準確性,該小組根據結果推薦了該方法。

倫敦國王學院醫院的Konstantinos Stefanidis醫學博士及其同事寫道:“我們的研究表明,在經皮穿刺肺活檢之前使用PET/CT可以提高診斷活檢率。”

作者解釋說,CT引導下經皮穿刺肺活檢是一種用于分析組織的微創手術,是診斷可疑肺結節的關鍵。他們補充道,僅用該方法識別惡性腫瘤的準確率在64%至97%之間,這被認為是由于腫瘤中代謝活性水平不同。

F-18 FDG-PET/CT是一種分子成像方法,可以根據癌癥細胞的葡萄糖代謝定位腫瘤中的最大代謝活性區域。然而,作者指出,目前還沒有一套指南建議在CT引導的肺活檢之前進行PET/CT掃描,以評估獲得組織的最佳位置。

因此,為了進一步證明F-18 FDG-PET/CT可以確定最合適的活檢針路線和位置,該小組連續分析了340例在三年內接受肺活檢的可疑肺結節、腫塊或廣泛疾病的患者。

研究人員將這些病例分為三組:活檢前進行PET/CT掃描的患者,活檢后進行PET/CT掃描的患者和未進行PET/CT掃描的患者,然后比較了各組活檢的準確性。

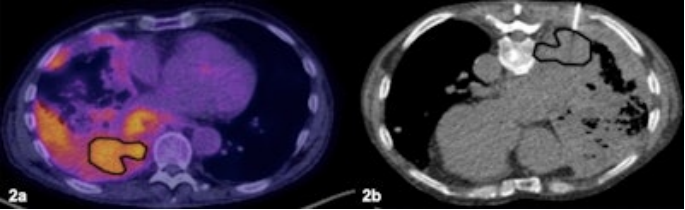

圖示為患有大面積肺部和胸膜疾病的患者。(2a)活檢前的PET/CT顯示不均勻的F-18 FDG放射性示蹤劑攝取,并描繪出代謝活性增加的最易接近區域。(2b)活檢的目標是活性增加的區域,并且惡性診斷為陽性。圖片由《European Journal of Radiology》提供。

研究總共進行了353次CT引導下肺活檢,總診斷率為83.9%(95.8%為惡性)。根據研究結果,PET/CT預活檢組的活檢成功率為88.8 %,而前期未進行PET/CT的組為78.9%。

此外,當活檢靶向PET/CT顯示最大腫瘤代謝活性區域時,活檢成功率為88.8 %,而不靶向這些區域的活檢,活檢成功率僅為52.8 %。

最后,研究人員發現,活檢前接受PET/CT檢查的患者,能夠通過更少的穿刺次數但獲得足夠的樣本量(平均2.6次對比3.1次)。

該小組寫道:“F-18 FDG PET/CT和經皮穿刺活檢定位到PET/CT最大活性區后提供的代謝信息與更高的活檢診斷檢出率相關,特別是在腫塊中。”

該小組寫道:“總之,我們應該鼓勵放射科醫生意識到PET/CT圖像可以提高活檢的診斷準確性,并有助于早期組織學的診斷和分期。“

該小組總結說:“我們的數據清楚地表明,在CT引導的活檢中,有必要將PET/CT作為代謝指南,并應在未來的指南中將該建議納入考慮。”