近日,莫斯科物理技術學院和俄羅斯科學院高溫聯(lián)合研究所的物理學家在等離子體物理和受控核聚變領域的基礎項目上宣布了一項重大研究成果。這項研究在無中子(不釋放中子)質子束流研究方面取得了突破性進展,特別是針對硼核聚變反應,為未來創(chuàng)造清潔能源奠定了堅實基礎。

在莫斯科物理技術學院 (MIPT),他們進行了一項質子-硼核聚變研究,這種核聚變不會發(fā)射中子。/普林斯頓等離子體物理實驗室

該研究成果已發(fā)表在《物理學前沿(聚變等離子體物理學)》雜志上。近幾十年來,質子-硼聚變反應因其有望成為“清潔”能源且不會產生危險中子輻射而備受關注。然而,這一反應的研究一直面臨巨大挑戰(zhàn),特別是需要具有極端參數(shù)的等離子體來獲得啟動反應所需的足夠高粒子能量(約100 keV及以上)。

從2005年V.S. Belyaev及其同事的開創(chuàng)性工作開始,科學家們一直致力于使用激光實現(xiàn)質子-硼聚變反應。近年來,盡管在激光無中子質子硼研究方面取得了顯著進展,但實現(xiàn)質子硼合成的其他方法也逐漸受到重視。特別是,俄羅斯科學家在基于納秒真空放電(NVD)的微型裝置中首次實現(xiàn)了質子和硼離子的加速與約束,并從質子-硼反應中成功釋放出了α粒子。

在此基礎上,俄羅斯科學家進一步研究了NVR(納秒真空放電反應器)中的質子-硼聚變反應機制,旨在優(yōu)化條件以提高α粒子的產量。他們使用完整的電動力學代碼和粒子胞內(PiC)方法進行了熱等離子體模擬,詳細研究了振蕩NVR等離子體中質子-硼反應的過程。科學家重點研究了虛擬陰極的尺寸、核反應發(fā)生的領域以及它對不同陽極和陰極幾何形狀的阿爾法粒子產量的影響。

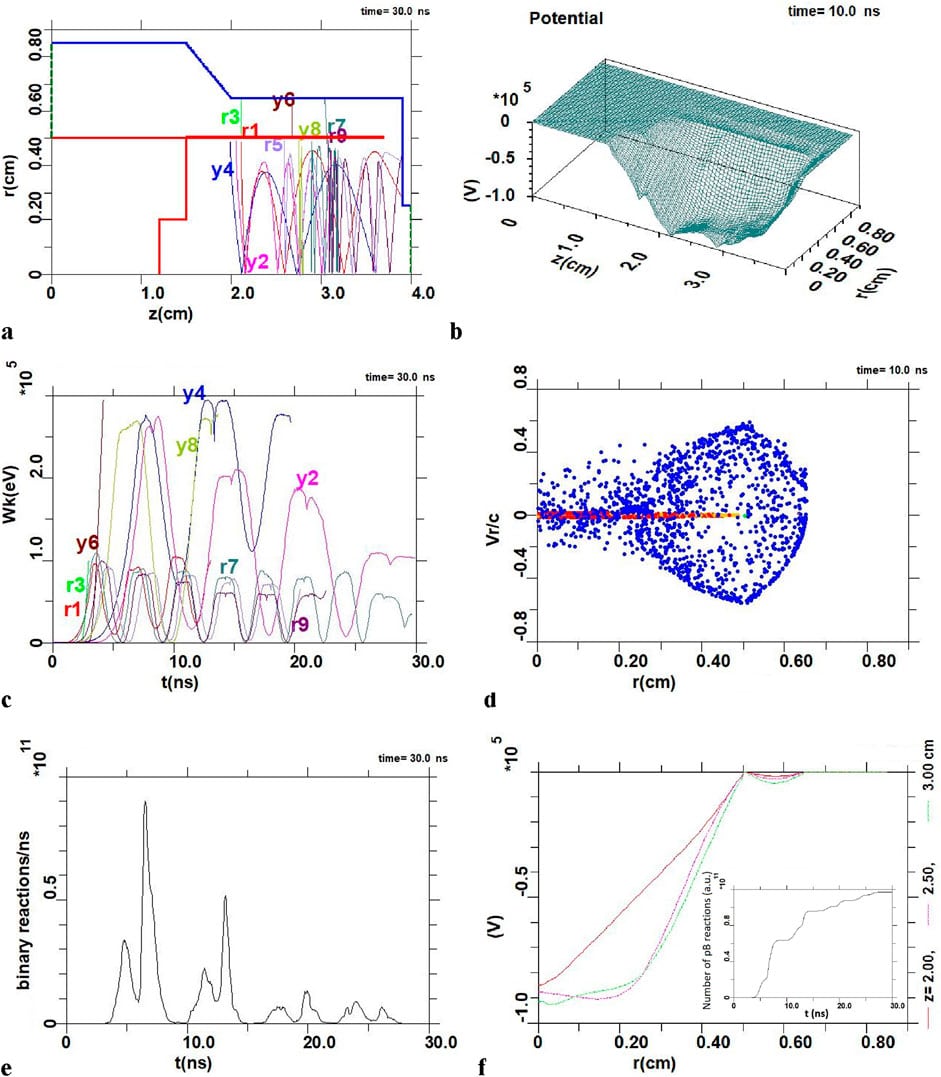

(a)t = 30 ns 期間陽極的幾何形狀以及陽極空間中選定的質子組(索引 r)和硼離子(y)的軌跡; (b)t = 10 ns 時虛擬陰極的勢阱; (c) 選定的質子群和硼離子在振蕩過程中的能量隨時間的變化; (d)所有粒子(包括質子-硼聚變反應產物)的速度隨其半徑位置的變化。由于陽極空間中電子的減速和加速,在r≤0.25cm的區(qū)域內形成虛擬陰極; (e)基于粒子內模擬結果的合成反應數(shù)量隨時間的變化; (f)三個固定值z=2.0時沿半徑的電位變??化; t = 10 ns 時放電軸上的 2.5 和 3.0 厘米 / Frontiers in Physics

通過模擬分析,科學家們發(fā)現(xiàn)之前實驗中使用的電極幾何形狀并非最佳。他們發(fā)現(xiàn),如果陽極的體積增加,即發(fā)生核反應的空間部分增大,反應次數(shù)就會增加。這意味著直徑更大的陽極可以讓更多的質子和硼離子碰撞,從而增加成功聚變的機會和反應產量。當陽極半徑增加到0.5厘米時,α粒子的輸出達到最大值。

莫斯科物理技術學院無線電光子學系主任斯捷潘·安德烈耶夫表示:“我們在無中子反應領域開辟了一條新途徑,證明了質子-硼熱核反應無需借助激光或質子束等外部光源即可實現(xiàn)。了解這種反應的機制將為創(chuàng)造安全高效的能源開辟道路。”

根據建模結果,科學家們得出一個總體結論:形成更大的勢阱(半徑更寬,沿放電軸拉長),其中質子和硼離子的振蕩更加清晰,可以明顯提高α粒子的產量。這一發(fā)現(xiàn)為質子-硼聚變技術的實際應用開辟了新的可能性。

該研究的下一步將包括進一步的實驗和額外的計算機模擬,以更深入地了解熱核聚變裝置的參數(shù)對優(yōu)化核聚變過程的影響。