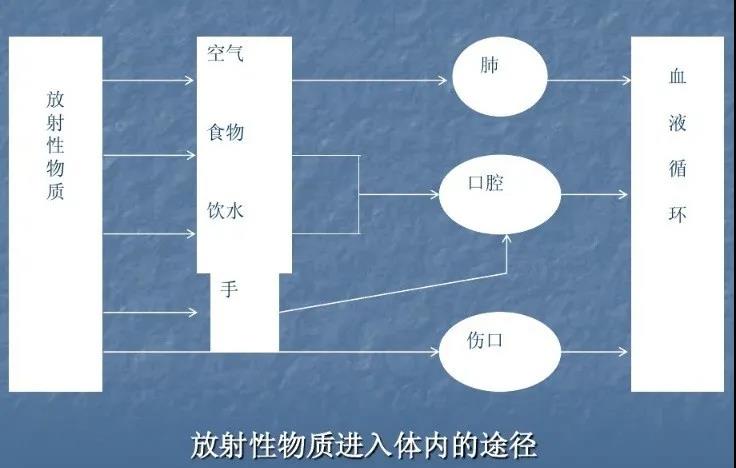

內照射,即放射性物質進入人體內產生的照射(體內污染),通常是指放射性物質經由空氣吸入(呼吸道)、食品食入(消化道),或經皮膚、黏膜和傷口以及其他途徑吸收進入體內,在體內釋放對周圍組織或器官造成照射。 內照射不同于外照射的顯著特點在于,放射性物質一經進入體內,將對機體產生連續性照射,直至完全衰變成穩定性核素或全部排出體外,對機體的照射才會停止。特別是一些有效半衰期很長的核素,在體內排泄速度很慢,容易造成人體的長期負擔。 因此,內照射防護的基本原則是制定各種規章制度,采取各種措施,盡可能地阻斷放射性物質進入人體的各種途徑,在最優化原則的范圍內,使攝入量減少到容許水平以下至盡可能低的水平。

01 放射性物質進入人體內的途徑(造成內照射的原因)

1.呼吸道:存在于空氣中的放射性氣溶膠(直徑10-3微米至1微米的固體或液體顆粒)或放射性氣體呼吸進入。

放射性物質粒徑大于lμm者,大部分被阻滯在鼻咽部、氣管和支氣管內,被滯留在鼻咽部、氣管和支氣管的大部分灰塵通過咳痰排出體外或吞入胃內,僅少部分吸收入血。

放射性物質粒徑在0.01~1μm的落下灰危害最大,大部分沉積在肺部(包括細支氣管、肺胞管、肺泡、肺泡囊)。部分吸收入血,部分被吞噬細胞吞噬后滯留在肺內成為放射灶。

2.消化道:可經過污染的手,用口接觸被放射性污染的器具或物品,或飲用被放射性污染的水、食物、藥品等方式攝入體內,也可通過食物鏈經消化道進入體內。

3.經皮膚粘膜/傷口進入:傷口和皮膚粘膜被污染后,如不及時洗消,放射性物質可通過傷口和皮膚粘膜的滲透、吸收進入體內。注意傷口、破損處吸收率較高。

02 內照射常見防護措施有哪些?

內照射防護的基本方法就是“隔離”和“稀釋”。隔離就是把操作人員與放射性物質隔離開,例如為防止放射性物質進入空氣而被吸入人體,蒸發放射性液體或操作放射性粉塵時,必須在通風柜或手套箱內進行;為防食入放射性物質,嚴禁在工作場所吸煙和飲食等。稀釋就是把空氣或水中的放射性物質的濃度降低到容許水平以下,例如通風、廢水用水稀釋、廢氣高煙囪排放到大氣等。在開放性放射操作中(放射性物質沒有密封),這兩種方法往往聯合使用。

1.防吸入

呼吸道吸入是造成體內放射性污染的主要途徑,因此,要盡量防止和減少空氣污染。對已污染的空氣,可采取(1)空氣過濾凈化、(2)空氣稀釋、(3)增加室內通風等,降低空氣中放射性物質濃度;或(4)采用密閉容器、(5)使用個人防護用品(防護手套、口罩等),使工作人員和放射源隔離。

如在高毒性放射操作中,操作的場所要通風,要在密閉手套箱中進行,把以限制可能被污染的體積和表面,把工作場所中可能被污染的空氣通過過濾凈化經煙囪排放到大氣中得到稀釋,通過配合使用上述方法,從而使工作場所空氣中放射性濃度控制在一定水平以下。

2.防食入(主要防治手、衣物、器具污染食物和水源污染)

(1)禁止在放射工作場所吃、喝和吸煙;

(2)為防止手污染,操作放射性物質時,必須戴手套;手污染時要認真洗手,指甲常剪;

(3)為保持食堂和宿舍衛生,不許穿著放射性工作場所的工作服進入食堂和宿舍;

(4)警惕食用水源的污染。

3.防治皮膚吸入

(1)應避免皮膚與放射性物質接觸,為此可穿戴一些個人防護器具,如輻射防護服、工作帽、防護手套和防護鞋等。

(2)離開工作場所和污染區時,要徹底清洗,要特別注意一些特殊部位的清洗。洗消前后都應進行體表監測。

(3)有創口時,應妥善包扎,并佩戴好個人防護用品,只能操作低水平的放射性物質。

(4)不要用有機溶劑洗手,以免增加皮膚滲透性。一般皮膚的輕微污染,可用洗消皂擦洗,再用清水沖 洗,反復2~3次,即可取得滿意的效果。

為保護放射工作人員職業健康,預防內照射的發生,保護環境防止放射性污染,達到內照射防護目的,必須采取綜合措施進行防護,從工作場所的選址、設計、建造、室內配置、設施、個人防護、放射源的安全包裝、運輸、安全操作規程和廢棄物處理等等各個環節進行。

![[核技術利用]接觸非密封放射性物質時如何進行防護?](http://www.hxpc28.com/uploadfile/2020/0214/20200214122614827.jpg)