在近期發表于《科學通報》的文章中,廣西大學林武輝副教授和余克服教授從自然科學角度出發,對過去10年來有關福島核事故的分析及觀測數據進行匯總,從以下3個方面展開了系統討論。

01 源項特征:哪些放射性核素可能超標?

在核電站事故中,“源項”是指事故向環境釋放的放射性物質,而“源項特征”則表示這些放射性物質的形態、數量、組分、隨時間的動態變化等基本特征。

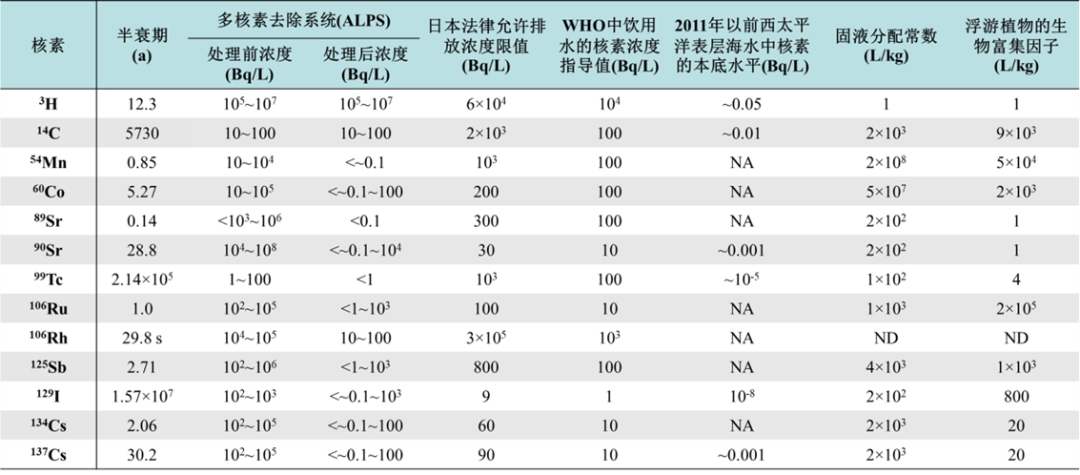

在這篇文章中,研究者分析了福島核廢水的來源、核素組成、各核素的濃度等“源項特征”,并與日本法律允許排放的濃度限值、WHO飲用水核素濃度指導值,以及核事故發生前西太平洋表層海水中各核素的本底濃度進行了對比,詳細數據如下表所示。

表 多核素去除系統(ALPS)處理前后,福島核廢水中部分放射性核素的污染現狀及特征

作者指出,對于半衰期較短的放射性核素,可以通過儲存放置,使其發生衰變,自然降低濃度水平,而無需采取復雜的化學分離方法。而對于3H、14C、129I、90Sr、其他α衰變核素等擁有較長半衰期且濃度超標的放射性核素,我們應當重點關注其去除效果與排放后危害。

02 污染遷移:我國會受哪些影響?

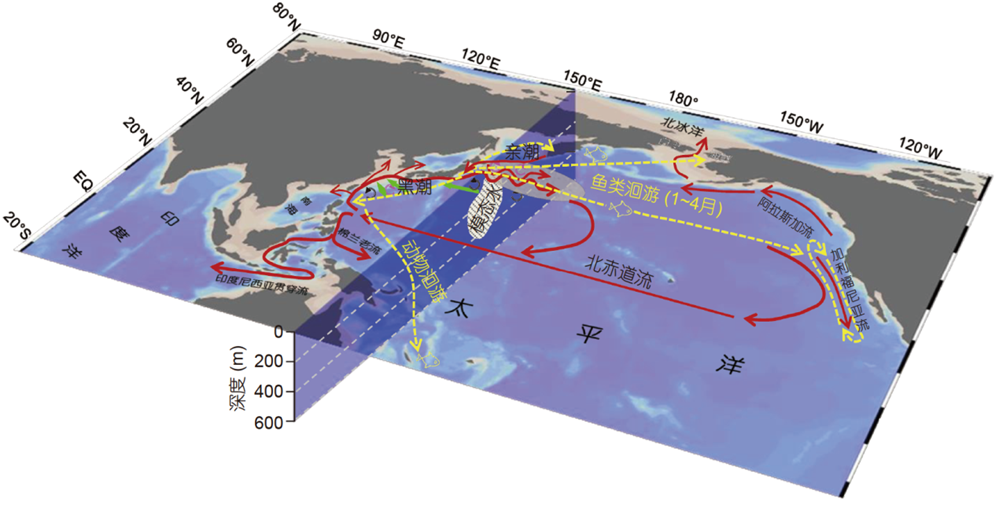

在排放入海之后,福島核廢水中的放射性物質將通過兩大類方式向包括我國在內的世界各地遷移:

• 一是“隨波逐流”,在水文動力驅動下的被動遷移;

• 二是“搭乘便車”,被海洋生物攝取后,隨生物載體的運動而主動遷移。

多尺度三維海洋中福島核廢水在水文動力驅動下“被動”遷移路徑和生物載體驅動下“主動”遷移路徑

研究者分析認為,與被動遷移將會造成的影響相比,在動物洄游、北太平洋遠洋捕撈海產品進入我國市場等特定情景下,主動遷移可能對我國居民的健康產生更大影響。

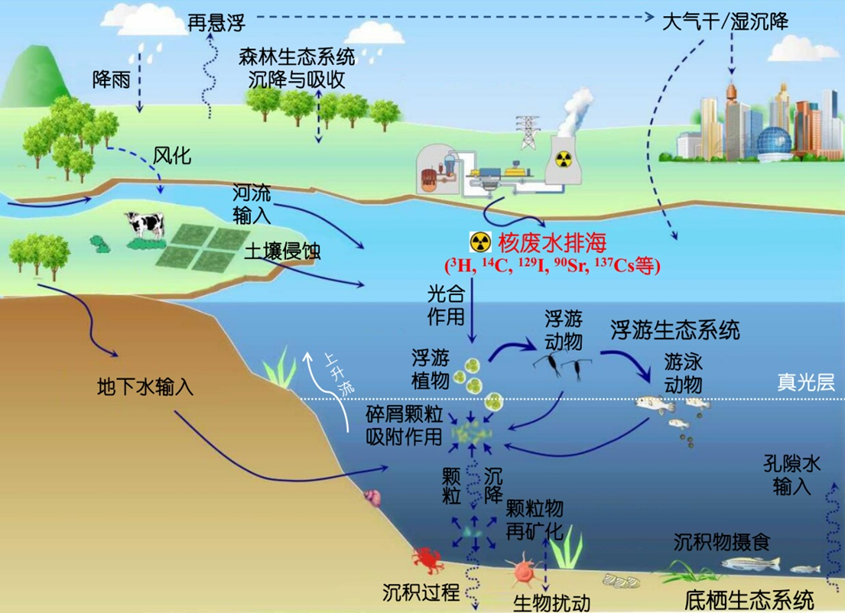

福島核廢水中放射性核素的海洋生物地球化學過程示意圖

03 思考:在核電時代保障核安全

在“雙碳計劃”的國家戰略背景下,我國在建核電機組數量多年位居全球首位,濱海核電的穩步發展將繼續在CO2減排中發揮越來越重要的作用。然而,濱海核電站的正常運行將向海洋排放一定量的人工放射性核素,對海洋生態環境增加一定的輻射風險。福島核事故更是為我國海域的生態環境安全敲響警鐘。此外,在復雜的國際形勢下,我國周邊海域日益頻繁的核潛艇活動也必然增加一定的海洋核污染風險。

因此,在應對海洋核安全與風險需求的新形勢下,除了保障日常監督性監測基本需求之外,海洋放射性測量、示蹤、評價技術體系作為核應急技術儲備的重要組成,亟須得到更多關注。應投入與濱海核電發展相匹配的研發力度,以保障我國海洋生態環境安全和海洋核安全,貫徹總體國家安全觀,維護國家安全。