研究中,他和團隊發現銀河系中心存在高能粒子加速器,且發現在銀心附近的中心分子云區域的宇宙線能量密度比分子云外的宇宙線 “海” 的能量密度更低。假如再對銀河系中心進行精確的 3D 建模,即可為人類理解宇宙線起源帶來新見解,還可幫助我們更好地理解宇宙線在銀河系中心的傳輸。

11 月 9 日,相關論文以《中心分子云中的GeV-TeV粒子新成分與對宇宙線“海”的磁壁壘》(A GeV-TeV particle component and the barrier of cosmic-ray sea in the Central Molecular Zone)為題發表在 Nature Communications 上。

對于該成果審稿人評價稱,這是第一個確認銀心 PeV 源的低能對應的研究,且第一次發現了宇宙線在銀心附近具有更低的密度,這對理解銀心宇宙線的加速與傳播有非常重要的意義。論文發表之后,還被 NatureCommunications 選為編輯推薦及被 Nature Asia 選為研究亮點。

宇宙線是重要研究信使

作為在極端天體環境中生成的高能帶電粒子,宇宙線是一個重要的研究信使,粒子加速、星際磁場、星際介質湍動屬性等物理 & 天文問題,都離不開宇宙線。可以說,它也是人類認識宇宙的重要窗口。

當宇宙線被加速到相對論性能量之后,它便會在銀河系磁場中進行擴散和傳播,期間會遭遇碰撞碎裂,也會面臨能量損失。

恰恰正是這一傳播過程,導致一片在大尺度上處于近似穩衡態的宇宙線 “海”,可以存在于銀河系中。在空間分布上,這片 “海” 沒有突變,因此相對更平滑。

但是距離宇宙線加速源較近的地方,相對銀河系來說,它的尺度比較小,會導致新加速的宇宙線疊加在一個近似常數的背景上,這時就會出現局部“熱斑”。考慮到宇宙線碰撞星際介質時,會產生伽馬射線,故此宇宙線的起源和傳播等研究,可借助伽馬射線來完成。

一直以來,天文學家最關注的天體實驗室之一正是銀河系中心。在銀河系的銀心里,含有大量超大質量黑洞、各類天體、以及潛在的大量暗物質,這種神秘也讓科學家始終對銀心研究抱有興趣。

2016 年,位于納米比亞的、研究甚高能伽馬射線天體物理學的主要天文臺之一H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System),對銀心周圍的彌散伽馬射線輻射做了觀測,銀心持續存在的宇宙線加速現象借此被發現,在該現象之下,宇宙線可被加速到 PeV(1000萬億電子伏特)能量。這一發現證明黑洞過去的活動可能和宇宙線的加速有關,同時也是人類發現的第一個能加速到位 PeV 的一個源圓。

科學家們推測,銀心超大質量的黑洞活動,很有可能和這一加速源存在關聯。原因在于,既然能加速到如此之高的能量,那么稍低一些的能量應該也能加速,所以科學家們就去找高能源的對應。

此前已有一些科研團隊發論文,去尋找線索但是沒有找到。可以預期,如果銀心能將宇宙線粒子加速到 PeV 能量的話,必然也應該加速大量的低能宇宙線,因此將在較低能的伽馬射線上留下信號。之前有一些研究試圖去尋找這一低能對應體,但由于銀心的輻射過于復雜,沒有找到明確的對應體。在該背景下,黃曉淵立項了本次項目。

通過費米衛星的伽馬射線數,詳細研究銀心周邊區域的宇宙線分布

黃曉淵發現此前的研究中有一個可能和暗物質相關的、特別重要的地方被漏掉了。他之前一直做暗物質信號尋找,對此比較熟悉,這個特殊的成分雖然主要貢獻在 GeV 附近,但還有一個尾巴延伸到更高能量處,可能會影響 PeV 源的低能對應體的尋找。

在此背景下,中科院紫金山天文臺的黃曉淵研究員、袁強研究員和范一中研究員,試著用費米衛星積累了 11 年的數據分析銀河系中心附近的伽馬射線輻射,通過將銀心的各個輻射組分進行了仔細的區分,終于以比較信服的證據揭示出該加速源的低能對應體。

研究中,黃曉淵做了較多伽馬實驗數據處理,并同袁強和范一中兩位研究員一起類比太陽風的調制現象,對銀心附近的宇宙線做了一個小型傳播模型。

在較低的能段中,H.E.S.S.等天文臺發現的PeV加速源的低能對應體,在此次研究中得到驗證。

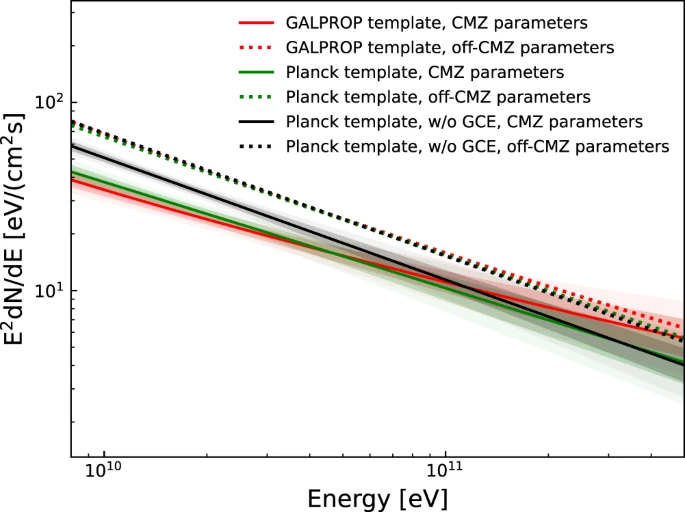

就能譜的分布來說,H.E.S.S 和 MAGIC(Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescopes,加那利群島拉帕爾馬島的穆查丘斯羅克天文臺)這兩個天文臺的甚高能觀測結果,能和費米衛星的測量結果,以自然的方式銜接成為一個冪律譜。

就空間分布來說,H.E.S.S 和 MAGIC 在較高能段中得到的冪指數,與費米數據得出的冪率分布指數保持一致。

由此來看,銀心存在宇宙線源的預測,得到了上述一致性的支持。同時也佐證了,橫跨多條能量段的高能粒子,可得到宇宙線源的有效加速。

在銀心周圍的中心分子云區域中,黃曉淵等人還發現了這一現象:相比分子云外的宇宙線“海”,宇宙線的能量密度更低。

這說明,宇宙線 “海” 中的高能粒子,之所以無法穿入上述區域,依賴于中心分子云的壁壘作用。至于其中的物理原因,大概率是由于分子云具備更高的磁場強度,因此宇宙線粒子能被屏蔽在分子云外。

類似的磁壁壘效應可能是宇宙線傳播過程中存在的一個普遍性質,例如在我們的太陽系中已經觀測到的宇宙線太陽調制效應。但太陽系的尺度小、磁場較弱,只能顯著壓低數十 GeV 以下的宇宙線;而該工作發現的銀河系中心磁壁壘的尺度要大數個量級、磁場較強,可以有效地抑制 TeV 能量以下的宇宙射線的進入。這可能是目前發現的分布范圍最大、效果最顯著的磁壁壘結構。此外還可以預期,因為銀河系的磁場強度也顯著地比星系際磁場高,銀河系整體也類似于一個大的壁壘,可以有效地將河外的低能宇宙線 “拒之門外”。

談及研究中比較難忘的事,黃曉淵表示自己覺得研究過程充滿巧合,竟然把銀心 GeV 超出這個長久以來的暗物質探測研究熱點,和銀心的宇宙線放在一起分析。之前別人可能沒太關注這塊,而黃曉淵做了很多年的銀心 GeV 超出相關研究,正好把其他領域不相關的放到宇宙線里邊進行研究。借此機會發現了新的現象,這也算是比較巧合。

整個研究持續時間很短,從 2020 年 5 月開始做。之所以比較順利,其一是因為之前大家做過類似研究,但是尚未有人考慮到暗物質。正好黃曉淵一直在做暗物質,當把這一成分放進來,自然就能比較自然地解釋了相關天文現象中的巧合。

學習過高能天體物理的人就會知道,通常認為超新星遺跡是一類最可能的加速源候選體。該工作揭示了銀河系中心超大質量黑洞過去的活動與高能宇宙線之間的聯系,對理解宇宙線的起源和加速機制有重要作用;磁壁壘效應的發現也揭示了銀河系中心復雜的物理環境對宇宙線傳播的重要影響。黃曉淵表示,銀心確實環境太過復雜,總會出現一些人類尚未理解到的奇怪現象。

曾在歐洲兩所高校深造,目前已產出 3 篇 ESI 高被引論文

黃曉淵是四川人,生于 1985 年,本科畢業于北京師范大學物理學專業,2013 年在中國科學院大學天體物理拿到博士學位。

此后他出國深造,分別在德國馬普物理研究所、德國慕尼黑工業大學和丹麥尼爾斯玻爾研究所,接受博士聯合培養,并進行了博士后研究,期間還穿插一段在紫臺的博后研究歷程。

自 2020 年起,他正式加盟紫臺,并擔任研究員兼博士生導師。

其研究專長為暗物質間接探測、高能天體物理、以及天體粒子物理,在復雜天體物理背景中利用伽馬射線數據搜索暗物質信號,是他的最強專長之一。

自讀博期間,他已在 JCAP、PRD、ApJL 等領域內主流期刊發表 20 余篇論文,目前已被國內外同行引用 1000 余篇次,并已產出 3 篇 ESI(Essential Science Indicators,基本科學指標數據庫)高被引論文(top 1%)。

關于未來的研究計劃,他表示銀心確實是比較復雜,也有一些現象尚未得到很好的解釋,比如費米氣泡,這也是費米衛星升空以來最重大的發現。大家都認為,這可能和銀心過去的活動有關,并且銀心附近的宇宙線成分可能也和此活動相關。基于兩者產生機制的關聯,黃曉淵考慮是否能把這兩者用一個較好的模型聯系起來。