山西醫(yī)科大學第一醫(yī)院PET/CT科研成果發(fā)表于Scientific Reports雜志

基于SiPM PET/CT系統(tǒng)的Q.Clear重建技術(shù)對模型和肺小結(jié)節(jié)半定量準確性影響的評估

2021年5月,Nature子刊《Scientific Reports》刊登山西醫(yī)科大學第一醫(yī)院核醫(yī)學科的最新研究,該研究探索基于SiPM數(shù)字化 PET/CT Q.Clear重建技術(shù)對模型和肺小結(jié)節(jié)半定量準確性影響的評估。

在PET成像中,可靠、準確地計算標準化攝取值(standardized uptake value, SUV)在鑒別診斷、治療計劃和治療反應等評估方面變得越來越重要,由于常規(guī)PET系統(tǒng)有限的空間分辨率所引起的部分容積效應,當病灶小于三倍的系統(tǒng)空間分辨率時,通常會低估SUV值。因此,小病灶在臨床上更具挑戰(zhàn)性,其可見性和定量準確性有助于改變分期、治療計劃、反應監(jiān)測和預后評估,這對于臨床診斷和治療非常重要。

山西醫(yī)科大學第一醫(yī)院核醫(yī)學科研究團隊通過NEMA模型評估基于SiPM的數(shù)字化PET/CT系統(tǒng)上Q.Clear重建的半定量準確性。比較Q.Clear、 OSEM、TOF、TOF-PSF重建算法下,不同小球真實攝取值的恢復系數(shù)(recovery coefficient, RC)和對比度恢復系數(shù)(contrast recovery, CR)。在臨床研究中,對26個病人(20男,6女)的75個肺結(jié)節(jié)的SUVmax和SUVmean進行了回顧性分析。還評估部分容積效應校正(partial volume effect correction, PVC)在各類重建算法中對SUV值的影響。

上圖為NEMA模型不同PET重建方法結(jié)果。該模型有6個球體(直徑10-37 mm),以4:1的球體與背景比填充13.2 kBq/mL氟離子。6個球體(按從10到37 mm的順序)重建后的平均攝取值(Bq/mL)如下:OSEM為4.12、5.66、6.57、7.52、9.03、9.78、5.36、7.25、8.32、8.77;TOF為9.62、10.24;TOF-PSF為5.76、7.86、8.84、8.96、9.67、10.47;Q.Clear為6.70、9.09、9.54、9.62、10.99、11.15。

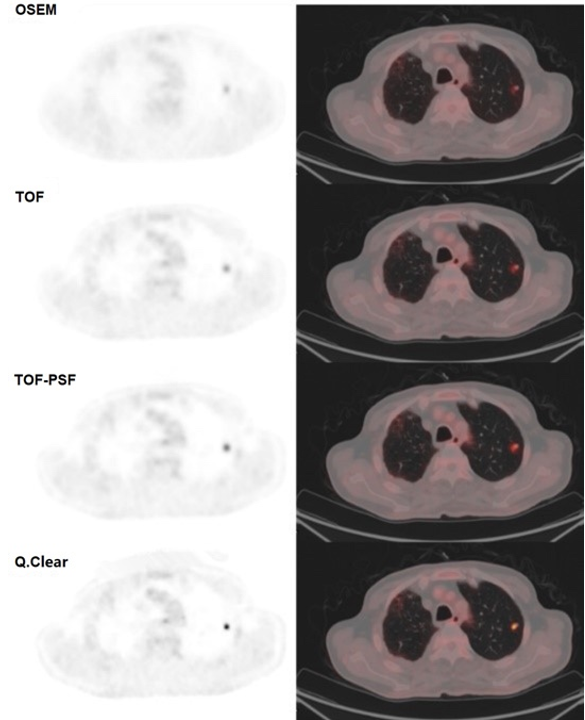

上圖為一個病例使用不同算法重建的肺結(jié)節(jié)(長軸直徑7.2 mm)PET圖像。OSEM,TOF,TOF-PSF,Q.Clear重建圖像的SUVmax分別為1.93、2.62、3.9、7.28,SUVmean分別為0.99、1.42、1.87、3.46。

上圖為75個肺結(jié)節(jié),使用不同重建方法PET圖像的SUVmean和PVC后SUVmean(corr SUVmean)的直方圖。經(jīng)過PVC后,OSEM,TOF,TOF-PSF和Q.Clear的SUVmean增長分別為160.1%,138.4%,116.4%和75.1%。

結(jié)果表明:

與其他三種重建方法相比,Q.Clear重建圖像顯示出最高的RC和CR,這表明Q.Clear重建算法提高了PET成像的半定量準確性,重建結(jié)果更接近真正的攝取值。

與其他三種重建方法相比,用Q.Clear算法重建時,觀察到SUVmax和SUVmean的顯著增加,而亞厘米結(jié)節(jié)(肺結(jié)節(jié)最大徑<10mm)的SUVmax和SUVmean增加更顯著。由此得出,Q.Clear算法對肺小結(jié)節(jié)的SUV產(chǎn)生更深遠的影響,潛在地提升病變可見度和可檢測性,尤其是對于亞厘米級病灶。

部分容積效應是影響小病變SUV半定量準確性的另一個影響因素。在本文的模型研究中,計算RC以揭示所測放射性與真實放射性之間的直接關(guān)系。然后針對每種重建方法,建立RC值和在CT圖像上測量的球體直徑之間的關(guān)聯(lián)。建立線性回歸模型,并獲得回歸方程。根據(jù)這些方程和在CT圖像中測得的結(jié)節(jié)大小,進行部分容積效應校正,以提高肺結(jié)節(jié)的SUV測量準確性。

結(jié)論:

在本文的模型和臨床研究中,Q.Clear重建算法與基于SiPM的數(shù)字化PET/CT相結(jié)合,顯著提高病灶的半定量準確性,特別是對于亞厘米級的肺結(jié)節(jié)。同時對于小病灶,PVC至關(guān)重要。

原文地址:

https://doi.org/10.1038/s41598-021-89725-z

山西醫(yī)科大學第一醫(yī)院核醫(yī)學科始建于1959年,為我國最早建立的核醫(yī)學科之一,是山西省核醫(yī)學發(fā)源地。科室現(xiàn)年接待診療病人近10萬人次,包括近2000人次核素治療、近20000人次的核素檢查,以及近5萬人次的體外分析。隨著核醫(yī)學科臨床業(yè)務不斷擴增,已經(jīng)形成了核心臟病學、腫瘤分子影像學、核素靶向治療及放射性藥物質(zhì)控與研發(fā)等四個亞專業(yè)。核醫(yī)學科于2018年新引進了世界最先進的Discovery MI全息數(shù)字PET/CT,并聯(lián)合GE醫(yī)療正式啟動《Discovery MI臨床科研創(chuàng)新合作項目》。

淀粉樣蛋白PET腦顯像的操作技術(shù)

【科普】醫(yī)療照射的正當性判斷,拒絕過度的醫(yī)療放射

通過將 PET 成像添加到治療計劃中來改善前列腺癌控制