俄羅斯科學院遠東分院火山地震研究所研究人員及其同事,首次揭示了層狀鈦硅酸鹽礦物方解石和銫方解石在加熱過程中的晶體結構變化。該研究由俄羅斯科學基金會(RSF)資助,結果發表于《礦物》雜志。

研究發現,在氧氣環境下,受溫度影響,這兩種礦物中的錳會失去電子,水分“離開”礦物,導致晶體被壓縮。這一成果擴展了人們對含銫鈦硅酸鹽物理特性的認知,有望使這些礦物用于放射性銫的處理。

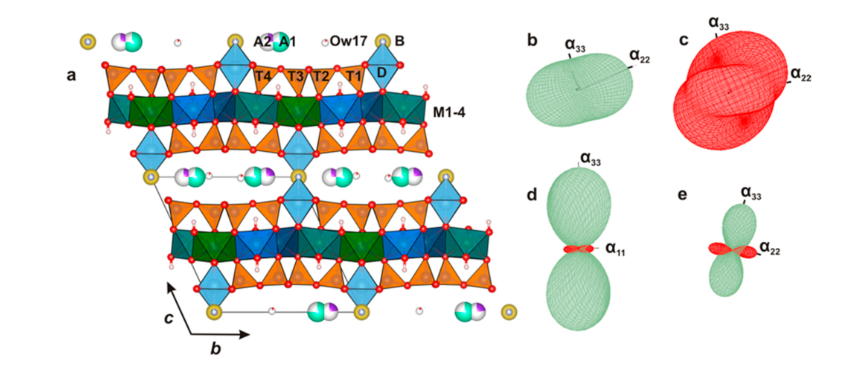

銫榴石及其含銫類似物是天然鈦硅酸鹽化合物,屬層狀礦物,具有多孔結構,由兩種分子層交替排列形成。部分分子層由錳原子以及鐵和鎂的混合物組成,另一部分由鈦和硅組成,分子層空隙中存在銫等較大陽離子。銫礦物在自然界中稀有,銫榴石作為天然銫富集劑備受關注。銫廣泛應用于化工、石油開采等領域,其放射性同位素銫 - 137是輻射災害主要環境污染物之一,研究此類銫富集劑在高溫下的原子結構,對開發將其轉化為穩定礦物形式的技術至關重要。

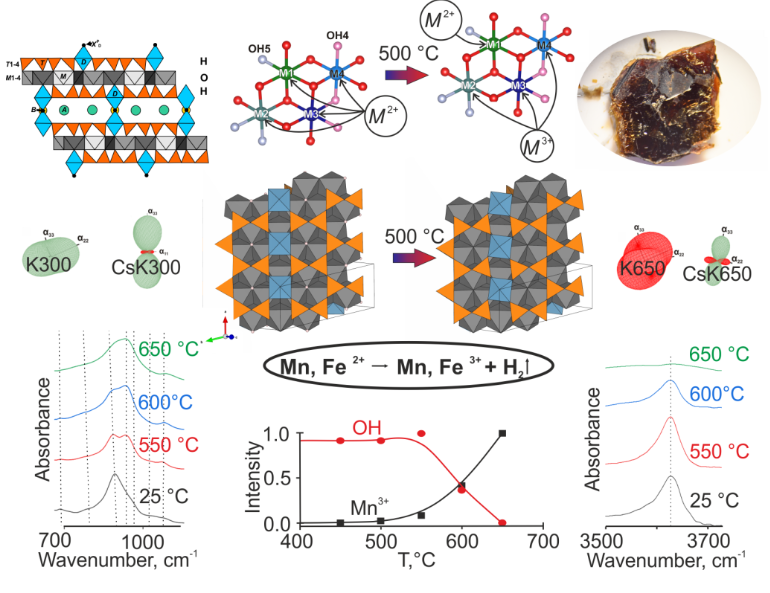

研究作者首次描述了兩種庫普列特礦族礦物(成分中不含銫和含銫)在高溫下的行為。礦物樣品被加熱至1000°C,研究人員使用X射線衍射法記錄加熱引起的變化。結果顯示,加熱到500°C時,礦物晶體結構先膨脹后急劇壓縮。詳細研究表明,這種壓縮與錳的氧化(電子釋放)及化合物失水有關。作者首次確定錳在溫度影響下的氧化過程與鐵類似,且與礦物“脫水”有關。由此推測,錳的氧化可能發生在高溫高壓巖石中,因富錳巖石分布有限,其局部范圍比鐵的氧化范圍更廣,“貧水”礦物存在可能表明其在氧氣環境中被加熱到500°C以上。

所研究礦物的晶體結構和熱膨脹系數圖

作者描述的特征補充了對礦物物理性質的認識,拓展了對礦物加熱過程的理解,類似過程也發生在地球深層礦物轉化及技術加工中,所得數據或可用于采礦業提取錳和銫化合物。

項目負責人葉蓮娜·日托娃表示,研究成果可用于研制選擇性“吸收”銫的材料,包括生產處理放射性銫的陶瓷,未來計劃開展綜合研究,闡明鈦硅酸鹽礦物在加熱過程中原子層面的運作機制。

該研究參與者包括圣彼得堡國立大學、俄羅斯科學院西伯利亞分院A.P.維諾格拉多夫地球化學研究所、曼尼托巴大學和俄羅斯科學院科拉科學中心地質研究所的工作人員。