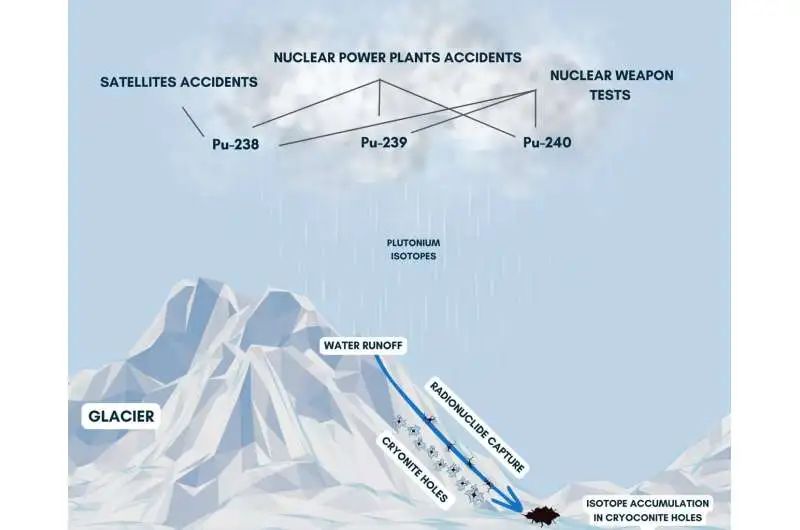

冰川表面钚同位素沉積圖

PAN 核物理研究所科學家的最新研究結果為南半球冰川上钚同位素的積累過程提供了新的見解。對冰川上沉積的冰塵樣本的分析不僅揭示了南北半球之間的濃度差異,還表明了前所未有的同位素異常,這可能與火星 96 號航天器墜落等事故有關。

冰川不僅為山地景觀增添了雄偉的魅力,而且在淡水供應中也發(fā)揮著至關重要的作用。全球變暖導致冰川融化,可能造成嚴重后果——從海平面上升到水資源減少,而水資源對于水力發(fā)電站的能源生產(chǎn)至關重要。此外,從冰中釋放出來的放射性核素和其他污染物可能會遷移到附近的生態(tài)系統(tǒng),在那里積聚并影響食物鏈。

放射性元素存在于環(huán)境中,是自然過程和人類活動的結果。人工放射性核素,如钚,主要通過核試驗、反應堆事故或含有放射性能源的衛(wèi)星和太空探測器故障釋放到環(huán)境中。

這些物質主要通過大氣運輸,以被稱為冰塵的黑色沉積物的形式積聚在包括冰川在內(nèi)的不同生態(tài)系統(tǒng)中。典型的冰塵洞直徑和深度不超過幾十厘米。在其底部,有一層被稱為冰塵的黑色沉積物。它含有有機物質和污染物,即放射性核素、重金屬、殺蟲劑、微塑料或抗生素。這些沉積物可能對當?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)構成潛在威脅。

典型的冰塵洞

波蘭科學院核物理研究所 (IFJ PAN) 的最新研究利用新穎的質譜方法,使研究人員能夠創(chuàng)建北半球和南半球冰川中钚同位素 ( 238,239,240 Pu) 的數(shù)據(jù)庫。所分析的冰塵樣本來自世界九個地區(qū)的 49 個冰川,包括北極、阿爾卑斯山、喜馬拉雅山和南極洲。這些材料是由一個國際研究小組在 2000 年至 2020 年間收集的。

“這是首次對如此大規(guī)模的冰塵樣本中的钚濃度進行分析,” 《整體環(huán)境科學》雜志上發(fā)表文章的發(fā)起人和第一作者 Edyta ?okas 博士(IFJ PAN)說。

研究結果提供了有關冰川中钚同位素的積累、分布和來源的獨特信息。北半球的239+240 Pu 活性濃度遠高于南半球,這反映了南北半球核武器試驗產(chǎn)生的 Pu 沉積不均勻。

至于北半球,最高濃度出現(xiàn)在斯堪的納維亞半島和阿爾卑斯山。在238 Pu 的情況下,兩個半球之間沒有發(fā)現(xiàn)相關差異。南半球的冰塵在 Pu 活性和質量比方面都具有高度異質性。