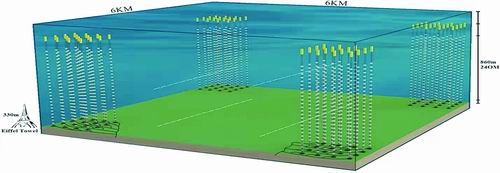

高能水下中微子望遠鏡示意圖。受訪者供圖

繼在海拔4410米建設高海拔宇宙線觀測站(LHAASO),并發現銀河系內存在大量“高能宇宙加速器”后,如今中國科學家又將目光投向了海拔負幾千米的深海或深湖。

近日,記者從中科院高能物理研究所(以下簡稱高能所)獲悉,LHAASO的科學研究團隊正在醞釀一個新的計劃——將30立方公里規模的巨大探測器陣列,放到水深千米以下的海底或湖底。該計劃名為高能水下中微子望遠鏡,以期從深水中遙望深空,解開宇宙線起源的“世紀之謎”。

對于這一計劃的來龍去脈、現狀和難點,《中國科學報》獨家專訪了高能水下中微子望遠鏡計劃負責人、高能所研究員陳明君。

瞄準宇宙線起源的“世紀之謎”

《中國科學報》:高能水下中微子望遠鏡計劃目前處于什么階段?

陳明君:目前處在預研階段,正在開展探測器性能預期、方案設計、單元探測器樣機研制、部分關鍵設備研制以及水下工程調研等工作,高能所團隊還凝聚了所外多家單位參與聯合攻關。

《中國科學報》:科學家為什么要建這個望遠鏡?

陳明君:早在2017年,LHAASO項目首席科學家、高能所研究員曹臻就提出了高能水下中微子望遠鏡的設想,期望通過對高能中微子的探測徹底解開宇宙線起源的百年未解之謎。

2021年年中,LHAASO研究團隊在《自然》和《科學》上連續發布重大成果,發現在銀河系內存在大量超高能伽馬射線源。

不過,國內外科學家一直在努力尋找各種證據,確認這些超高能伽馬射線源就是宇宙線起源。而宇宙線起源是一個十分前沿的科學問題,是探索宇宙及其演化過程中神秘未知世界的金鑰匙。高能宇宙線的起源問題至今未解,被稱為“世紀之謎”。

目前,對于超高能伽馬射線的起源,大家有兩種推測,一種是強子起源,即宇宙線被加速后與天體源附近的物質發生碰撞,產生中性π介子,隨后壽命很短的中性π介子衰變產生伽馬射線,這個碰撞會伴生高能中微子;另一種是輕子起源,即認為超高能伽馬射線產生于高能電子,這個源不是宇宙線起源,其特征是不產生中微子。

已經有一些研究證據暗示了強子起源的可能性,而高能中微子的探測正好可以作為宇宙線起源的判斷依據。中微子與伽馬光子都是不帶電的,可以用其到達的方向反指到產生這兩種粒子的宇宙線起源位置,再加上超高能伽馬射線的觀測,有望徹底解開宇宙線起源之謎。

在千米深的水底穿2300根“串”

《中國科學報》:據說望遠鏡計劃建在千米以下的水底。為什么要在水下建望遠鏡陣列?

陳明君:高能水下中微子望遠鏡瞄準的是探測能量在百TeV(萬億電子伏特)以上的中微子。建到水下主要是因為中微子在水里穿越的過程中會與原子核碰撞產生次級粒子,帶電次級粒子會發出光信號,而這些光信號可以被布置在水體中的探測器捕捉到。

那么,為什么要建在千米以下的水底呢?主要原因有兩個。第一,深水可屏蔽日光,約500米深的水下是完全黑暗的,在這種環境里,探測器才可以白天黑夜無差別地有效捕捉有用的光信號;第二,在千米以下,水體中基本沒有魚類和微生物,水非常干凈,有利于光信號的傳輸,增加中微子信號被探測到的概率。

《中國科學報》:目前國際上是否有類似項目?高能水下中微子望遠鏡與這些項目相比有什么不同?

陳明君:國際上已有類似的項目,正在運行的主要有兩個。在南極,有美國主導的冰立方中微子天文臺(IceCube);在貝加爾湖,有目前北半球最大的深水中微子望遠鏡(Baikal-GVD)。

冰立方建在南極的冰體里,由86根裝備了探測器的電纜組成,這些電纜一頭連在地表實驗室中,另一頭從冰洞向下延伸至地下2.5公里的深度。該天文臺耗資2.8億美元建成,探測器陣列達到1立方公里,目前他們正在計劃擴大陣列規模。深水中微子望遠鏡,建在貝加爾湖水深750米至1300米的位置,探測器陣列只有0.5立方公里,計劃擴大到1立方公里。

根據冰立方、深水中微子望遠鏡以及LHAASO等實驗的觀測結果,可以估算出超高能伽馬射線伴生的高能中微子流強。由此得出一個結論,即如果要在幾年內有效地觀測確認一個超高能伽馬射線源是否為高能中微子源,從而確認宇宙線起源,至少需要30立方公里以上的有效探測體積。所以,高能水下中微子望遠鏡就設計為水下一個30立方公里的探測器立體陣列。

《中國科學報》:你們打算怎么在水下建起這個巨大的陣列?

陳明君:我們計劃用線纜將探測器設備穿成串,然后排列成陣,這也是國際上已經實踐過的做法。為了增強探測器單元體的探測能力,從而降低整個探測陣列的造價,我們設計在單元探測器里放置探測能力強大的20英寸光電倍增管,用來將微弱的光信號轉變成電信號。每24個光電倍增管將被穿成一串,每串長860米,底端固定在海底或湖底。整個探測器陣列將有2300串,串與串間隔130米,可以覆蓋36平方公里。

工程挑戰需逐一克服

《中國科學報》:聽說2月初你們在南海西沙海域完成了首次深海測試工作,主要做了些什么?

陳明君:2月9日至14日,我們開展了首次海試。按實驗計劃,我們將5個玻璃艙儀器放到了1800米深的水下,對探測器系統開展了各項指標的檢驗,尤其是防水耐壓性能的檢驗。經過兩天的連續測量,我們記錄了大量人工信號和環境背景信號,在不同深度下進行了低本底伽馬輻射原位測量,獲得了用于優化探測設計的重要一手資料。我們還實地驗證了4套玻璃艙裝置的防水封裝工藝,并完成了國產化23英寸玻璃艙樣品的耐壓測試,同時還檢驗了長距離LED時間刻度系統的性能。

《中國科學報》:在選址的時候,會考慮哪些因素?

陳明君:目前,我們在選址方面還沒有投入太多力量。

選址主要考慮的是建設成本和實現的難易程度。超過1300米深度的水體主要都在海里,陸地上只有俄羅斯的貝加爾湖。它是世界上最深的湖,最深處達到1600米,湖底平坦,近百平方公里內的湖底高程差不超過1米。它也是非常干凈的湖,水吸收長度大于20米,比家用自來水要透明得多。那里還有一個獨一無二的優點——每年2至4月,湖面結冰1米以上,可以在冰面上直接進行探測器投放工作,這與在氣候條件變幻莫測且波濤洶涌的海面上的投放相比,將極大減少探測器的造價。

另外,我國南海有許多水深3000米且海床平坦的可選站址,其中距離島嶼最近的大約150公里,面臨供電、數據傳輸、深海作業等諸多挑戰。

《中國科學報》:如果這個望遠鏡陣列建成了,在周圍多大范圍內不能有人類活動的干擾?

陳明君:人類日常活動幾乎不能到達水下500米,這個望遠鏡陣列基本不會受到人類活動干擾。

《中國科學報》:在水下建望遠鏡會面臨怎樣的工程挑戰?

陳明君:我們研究組在高原一線做宇宙線實驗已經超過40年,現有團隊成員都經歷了LHAASO的建設過程,是一支不懼艱難、敢于挑戰、執行力很強的隊伍。

對于水下作業,我們預計遇到的困難會比高原上多。第一是探測器研發,每個設備都必須滿足千米深水下防水、耐壓的要求,這和我們現有幾米或幾十米的水下設備的研發區別很大。第二是海上工程作業將面臨巨大的挑戰。第三是高昂的作業成本,比如租船費、水下無人機設備和作業費用等。第四是缺乏必要的基礎設施條件,供電就是設備建設和運行面臨的挑戰之一。這些都需要我們逐一去克服。