PET作為一種敏感性較高的非侵入成像方式,在腫瘤等疾病的診治方面有著廣泛應用。目前短軸PET系統受限于探測器的寬度和系統靈敏度,醫院出于對患者輻射安全性和耐受度方面的考量,實際操作過程中需要在核素藥物注射劑量和掃描時間做出平衡和取舍。延長PET探測器的寬度至覆蓋整個人體是提升信號探測效率的有效手段,這樣可以同時采集到整個人體產生的符合事件,大幅提升系統靈敏度。并且傳統PET設備需要5-9個床位才能覆蓋從頭頂到足底的掃描范圍,超長探測器的PET可以在單個床位實現全人體掃描,這些優勢都可以使PET采集時間大幅縮短。

2018年問世的全球首創Total-body PET/CT(uEXPLORER)擁有長達194cm的超長軸向視野、40倍超高系統靈敏度的提升、2.9mm超高清NEMA空間分辨率等突破性系統性能。基于這些重大系統性能改變,18F-FDG PET/CT成像所需的注射劑量和采集時間可以顯著降低,能提升小病灶和四肢遠端轉移檢出率,也是全球首臺具備全身動態掃描能力的PET/CT系統。

復旦大學附屬中山醫院核醫學科是全球首個配置uEXPLORER的單位,全面參與了該設備系統性的臨床驗證,基于大量臨床工作對該設備的參數性能和臨床優勢進行全面、逐步的驗證和探索。我科工作人員及科研人員基于我們的知識和經驗對于如何最好地在臨床中應用Total-body PET/CT掃描系統進行了探索,我科將這些經驗和相關典型病例整理成文章發表于EJNMMI,在此特將這些重點臨床實踐經驗給大家進行展示和分享。

研究目的:Total-body PET/CT(uEXPLORER)將PET系統軸向視野擴展至194cm,實現全身所有組織和器官同時顯像,系統靈敏度的顯著提升能夠大幅度縮短PET掃描時間。本文探究了uEXPLORER在短時間全身18F-FDG PET/CT顯像對肝癌患者的診斷性能,并將其和傳統PET的診斷性能作對比研究。

研究方法:研究納入了156名肝臟腫瘤患者,其中78名患者接受了uEXPLORER全身PET/CT檢查,采集時間為15分鐘,而后分別重建為2分鐘(G2組)和15分鐘(G15組)兩組圖像數據。作為對照組,另外78名患者接受了傳統PET/CT——uMI 780 PET/CT的檢查(G780組)。在定量指標評估方面,本文測算了每位患者最大腫瘤病灶的SUVmax、正常肝臟組織SUVmean和腫瘤-肝臟本底比值(腫瘤SUVmax與肝臟正常組織SUVmean的比值,TLR)。在病變可探查性分析中,以G15組作為參考,評估2分鐘采集時間的數據(G2組)在視覺評估方面以及病灶SUVmax、TLR等半定量參數方面的診斷性能;對G2組數據的肝臟病灶SUVmax和TLR進行了接受者操作特性曲線(ROC曲線分析);同時,所有這些患者手術標本的病理結果作會為對比的診斷金標準。

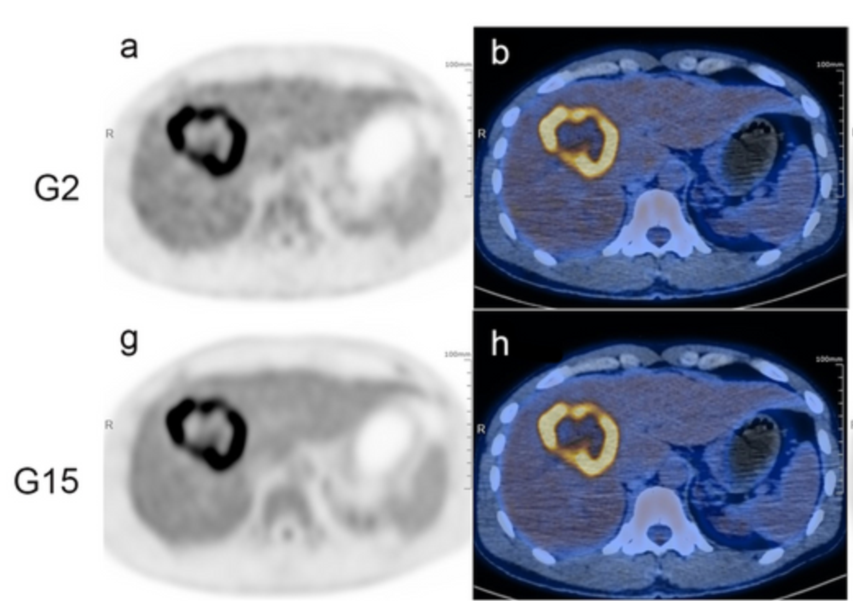

圖1:肝內膽管癌(ICC)受試者G2和G15的腹部橫斷位圖像對比

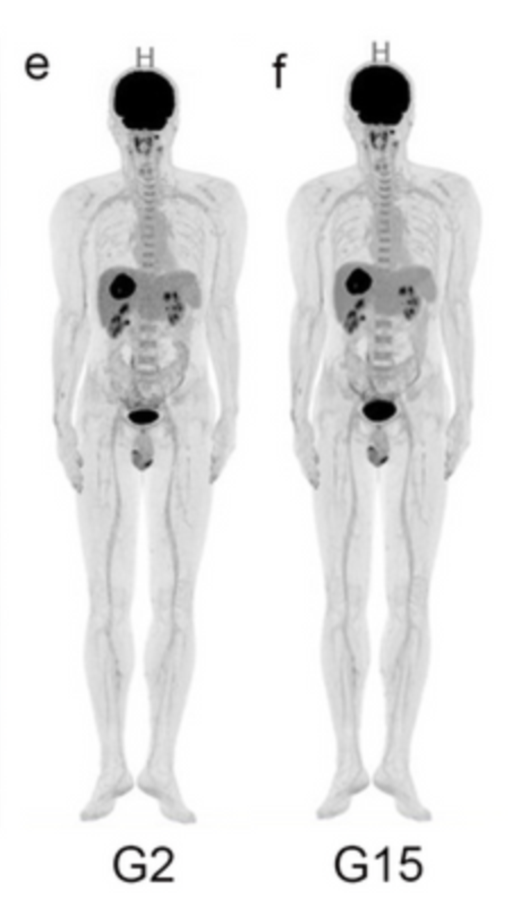

圖2肝內膽管癌(ICC)受試者G2和G15的全身PET三維MIP圖像對比

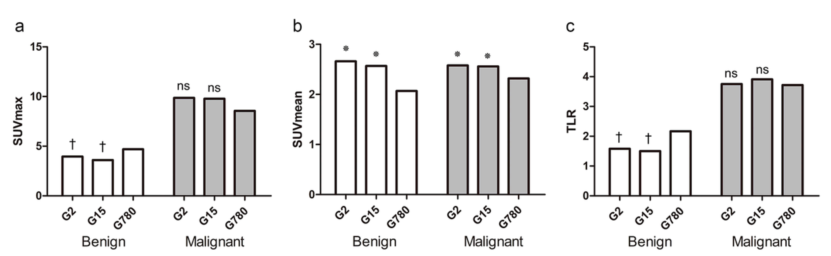

研究結果:對于所有患者,G2能夠顯示出G15中發現的病灶。G2中遺漏3個在G15組中顯示出的具有較低18F-FDG代謝的淋巴結,不過在最終的TNM分期方面,G2、G15和G780之間都沒有明顯差異。在異常代謝中,無論是良性病變還是惡性病變,G2和G15的肝臟SUVmean都高于G780(P<0.05);G2的腫瘤SUVmax和TLR都與G15和G780的相當。ROC曲線分析(SUV截斷點:4.34,TLR截斷點:1.34)表明,G2在檢測肝癌方面也有良好的敏感性。

圖3:統計結果柱狀圖顯示:無論在良性還是惡性病變中,G2組和G15組的肝臟SUVmean高于G780組,而腫瘤SUVmax和TLR則與G780組的相當。

研究結果表明,對于肝癌患者,由于全身PET/CT超長的軸距和超高的靈敏度,在2分鐘短時間采集條件下(G2組)的診斷性能與采集15分鐘的圖像相當,與傳統PET/CT全身檢查也有相似的診斷效能。過去通過傳統PET/CT,一次全身腫瘤檢查通常需要15~20分鐘的采集時間,如今借助全身PET/CT uEXPLORER這樣新技術有望直接縮短至2分鐘,更短的檢查時間能使科室診斷流程更加流暢,大幅提升患者的就診體驗。更重要的是,對于癲癇患者、難以耐受劇痛的腫瘤患者等人群而言,過去由于難以長時間保持靜止不動,無法正常進行PET/CT檢查,如今借助全身PET/CT進行短時間快速采集,讓這部分患者也能從中受益。

科室簡介:復旦大學附屬中山醫院核醫學科始建于1958年,是國內最早開展臨床核醫學的單位之一;科室現有面積近6000平米,在職員工60人,其中具有博士學位的16人,科室包括PET分子影像中心、單光子功能影像中心、核素靶向治療中心和分子探針研發中心四大中心,在占地面積、大型設備數量和種類、年診療人次等方面在國內名列前茅。