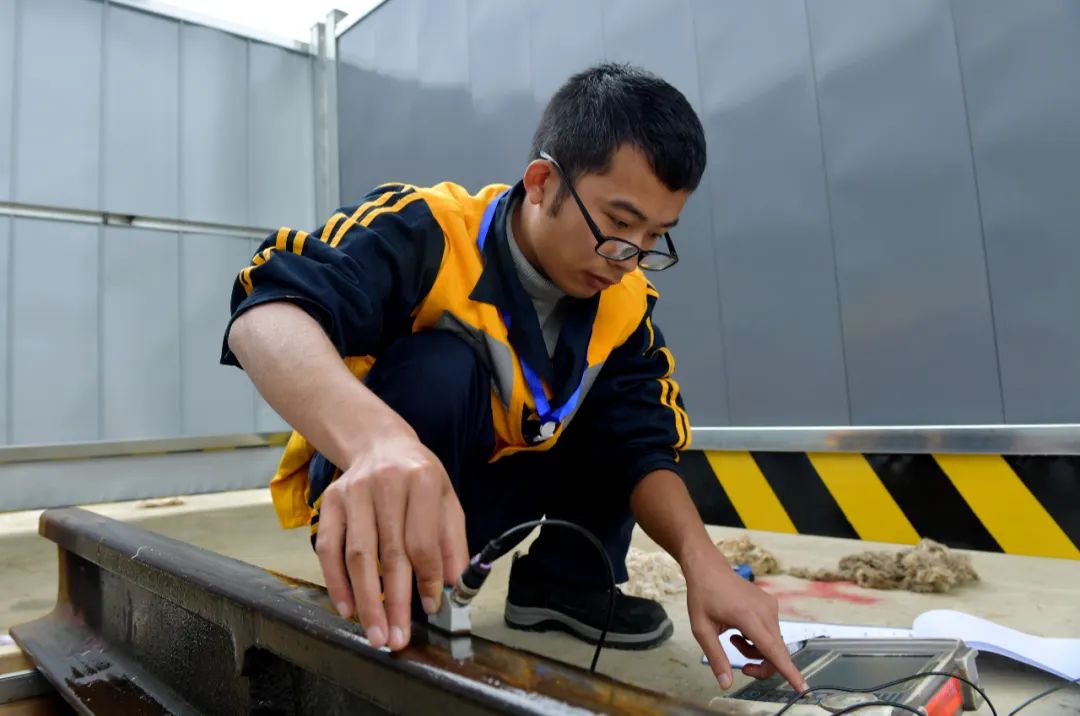

付建波, 1992年出生,2014年7月參加工作,中國鐵路成都局集團有限公司成都高鐵工務段探傷車間成都西探傷工區班長,2020年獲成都局集團公司第十屆(鋼軌探傷工)技能競賽個人第一名、團體第一名;2021年獲四川省“五一勞動獎章”榮譽。

黝黑的皮膚,一副黑框眼鏡,付建波一如在校大學生的模樣。殊不知,他已經參加工作8年,技能拔尖,業務扎實,練就了一雙“火眼金睛”,是一名夜行在高鐵線上的探傷尖兵。從一名默默無聞的探傷“萌新”快速成長為同齡人中的佼佼者,不竭成長的力量來源于他身上的“三股勁兒”——抓學習的韌勁兒,爭第一的沖勁兒,能較真的干勁兒。

不放過毫米級“傷口”

4月13日凌晨,付建波帶領工區工友們來到成灌鐵路聚源站,開始了一天的工作。工區現有職工14人,平均年齡僅27歲,承擔著成雅鐵路(成都西至朝陽湖站)、成灌鐵路及郫彭、離堆支線共計362.802公里范圍內的鋼軌、焊縫探傷工作。平均每天,他們要徒步檢查鋼軌8至10公里,是高鐵上最活躍的一群安全守護者,被稱為流動在鋼軌上的“B超師”。探傷有六字訣“聽、診、摸、探、照、查”,工作中,付建波之所以能夠練就“火眼金睛”,其秘訣就是細心、精心、事事嚴謹認真。探傷過程中,工友對一處可疑波形探了多次也拿不準,付建波走過來一瞧,先是幫他分析,看操作流程是否正確、有無遺漏。工友按照他的講解分析又重新操作了一遍,發現三通道雙圓弧K2.5的負增益在焊縫探傷儀上的出波對側沒有顯示,超乎常理。于是,付建波親自上陣,拿著雙圓弧K2.5探頭在圓弧區域來來回回不同角度探測,經過十幾遍反反復復地檢測,通過儀器出波顯示的數值,運用“三通道”出波的計算公式,拿出隨身攜帶的紙筆計算出波位置深度和水平位置,結合P60鋼軌的幾何尺寸,他得出此回波位置出在軌底三角區的中間,一下子將2平方毫米的鋼軌內部病害給“揪”了出來。

工友看后既驚喜又疑惑,感覺操作手法都大同小異,卻沒有檢查出回波位置,“波哥”上手卻一下子檢查出來了,雖然年齡相仿,技術上卻不由得肅然起敬。

“鋼軌傷損有多種類型,不同類型的傷損有不同的回波顯示,平時我們驗傷判傷既要細心操作每一道工序,也要經常有意識地積累經驗,這樣才能保證檢查設備過程中有傷必查、有傷必究、有傷必判。”付建波說。工作中,付建波對于每一個作業環節都十分謹慎認真,他會集中注意力聽清儀器損警聲,對可疑波形手摸尺量,避免“誤診”和“漏診”。跟在探傷儀后面,他也會時刻提醒工友,行進速度不能過快,要堅持“接頭站、小腰慢、大腰勻速探”的作業要領,不能光顧著埋頭看路,也要時刻注意觀察儀器上的波形變化。每當探檢鋼軌銹蝕地段或道岔特殊部位時,這些容易出傷損的位置需要反復檢查,付建波會首先安排反復探檢、雙機復探的方式對波形、數據進行對比分析,其次用手檢鏡、手檢錘進行“聞聲”辨識,這樣的本領需要長年累月的經驗和磨礪才能練就。

咬定青山不放松

付建波剛開始在線路的工作崗位上,后來調整到探傷的崗位,隔行如隔山,最開始付建波認為探傷工作就是簡簡單單的推著儀器走過去走過來,后來一接觸才發現想要真正“駕馭”探傷工作,無論從理論知識還是實作經驗自己需要學習的還很多。“以前覺得只要培訓完就可以勝任這個崗位,沒想到這個崗位的技術性這么強。”付建波感慨道。

勤補拙,熟生巧。付建波知道想要快速適應崗位,必需要先從學習抓起,他在平日的工作中虛心向老師傅學習積累現場經驗,每天堅持學習4小時,反復研究探傷工的書籍資料,功夫不負有心人,經過不斷積累,默默無聞的他逐漸在段內各項技能競賽中脫穎而出。

通過不懈的努力,付建波入圍集團公司技能大賽段集訓隊員,參與集中培訓,為集團公司技能大賽做準備。培訓是淘汰制的,第一天他就在學習筆記本上寫下“咬定青山不放松”這句誓言,每天早上6點起來跑步,晚上課程結束后,他還要堅持學習到凌晨,不光是身體還有心理上,他都備受壓力。

“那時候連做夢都是在看書背題,雖然非常累,但是充滿了動力。”回想起集訓期間的嚴格訓練,付建波不禁感慨道。

2017年入路僅三年,他就榮獲成都高鐵工務段探傷技能競賽第一名和川黔渝三地鐵道行業技能競賽團體第二名。2020年,又在成都局集團公司第十屆(鋼軌探傷工)技能競賽獲得個人第一拔得頭籌,2021年榮獲四川省五一勞動獎章,他用短短7年時間成為了同齡人中的佼佼者。

積沙成塔,久久為功。“從剛開始淘汰邊緣的不被看好,到最后一鳴驚人的沖冠'黑馬',付建波骨子里的那股韌勁兒,讓他挺了過來”。得知付建波獲得省五一勞動獎章后,師傅楊志安欣慰的說。

至今,付建波在探傷一線崗位已經工作了近8年。常年的現場磨煉和經驗積累讓他能非常熟練地利用專業知識精準對鋼軌辨傷判傷,再小的傷損都逃不過他的“火眼金睛”,解決了眾多 “疑難雜癥”,沒有出現一次漏檢錯判。

光陰如梭,白駒過隙。回望走過的路,付建波不懈逐夢的信心堅如磐石。他說:“我的夢想就是將人生過得再精彩一點。”