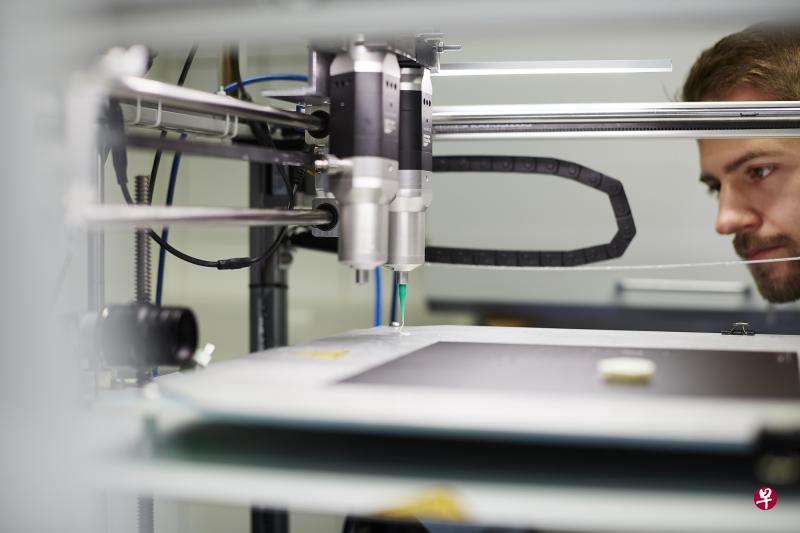

3D打印技術也可用于制造食品。慕尼黑工業大學已在德國的實驗室進行這類嘗試,制出面包等食品。(慕尼黑工業大學提供)

研究項目的首席研究員,慕尼黑工業大學教授貝克(Thomas Becker)受訪時說:“研究最重要的目的是了解蛋白質對于重塑某種食品的結構、質感或味道的功能。”

TUMCREATE會先通過垂直耕作法,培植大豆和微藻(microalgae)這兩種富含蛋白質且容易獲取的原材料,以便提取并混合出匹配的蛋白質組合。其他蛋白質可能來源包括水產養殖和農業副產品,如蝦殼或浸泡過多魚料的水域。

研究團隊在卓越研究與科技企業學園設立實驗室。

因此,研究團隊希望這個研究成果能使本地的食品供應更具韌性,協助實現我國定下的“30·30愿景”,并促使這方面有更多新商機。

南洋理工大學、新加坡理工大學以及新加坡科技研究局參與這個為期五年的研究項目,主要提供材料科學、過程工程和食品化學方面的支援。

本地與外國科研界聯手探索如何從農作物、微藻,以及水產養殖或農業副產品中提取蛋白質,并采用科技和創新方法,制造出既健康、口感又好的高質量食品。

根據聯合國的預測,到了2050年,全球人口將從現在的約80億增至97億,到時食物需求也將增加六成。

名為Proteins4Singapore的研究計劃由慕尼黑工業大學(Technical University of Munich)在新加坡設立的多學科研究平臺TUMCREATE領導,旨在為本地探求可持續的蛋白質來源,支持食品生產。

我國2020年的食物供應只有一成生產于本地,九成來自170個國家。30.30愿景是政府于2019年定下的目標,即到了2030年,可生產足夠農產品以滿足本地三成的營養需求,加強食品保障。