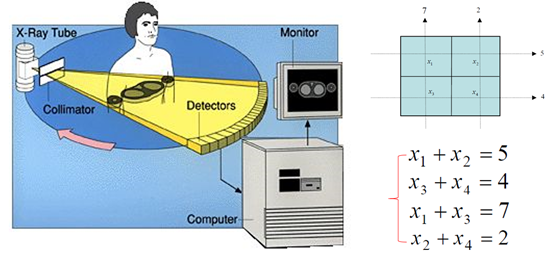

目前比較被大眾熟知的Computed Tomography(CT)通常被翻譯為計算機斷層成像。最早的實驗室CT掃描機由英國Godfrey Hounsfield于1967年建成,第一臺可供臨床應用的CT設備于1971年安裝在醫院。CT自發明以來,經歷了多代發展,這里就不再贅述。

簡單理解,CT就是求解一個線性方程組,最終得到的結果就是CT圖像。CT掃描就是構造方程組的過程,每一條被探測器接收的射線就代表了一個方程。對二維斷層成像而言,要想得到好的求解結果,需要平面內任意方向的射線。這也是要求射線源-探測器組合相對于成像目標旋轉360度的原因(出于嚴謹考慮,這里聲明不考慮短掃描等情形)。

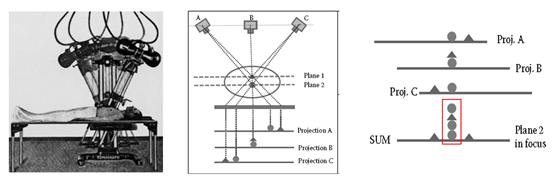

層析成像技術,早在1921年就已經出現。這個時期的層析成像可以稱之為傳統層析成像。由于信息交流的不便,多個國家的研究者分別獨立提出了層析成像的方法,并且給予了不同的命名。目前流傳下來比較被大家接受的是Tomosynthesis和Laminography。現在用于乳腺癌篩查的鉬靶成像(只是用了鉬靶射線源而已),嚴格講應該叫作乳腺層析成像(Digital Breast Tomosynthesis,簡稱為DBT)。而工業上比較習慣于用Laminography,我們延續了這種用法。在進行中文翻譯的時候為了跟計算機斷層成像區分,我們將Tomosynthesis和Laminography都翻譯為層析成像。CL全稱即Computed Laminography。

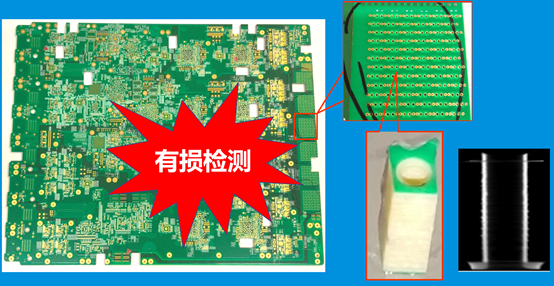

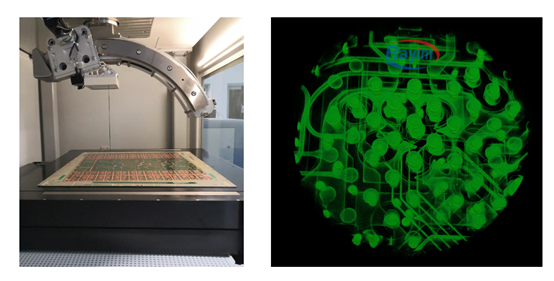

CL與CT到底有什么區別?在前面我們已經提到CT成像一般需要射線繞物體一周。而在有些時候這是無法實現的。比如,現場條件受限或者物體在某些角度太長,射線無法穿透。比如大尺寸的板狀物體。

如果客戶扛著一塊接近一米長的大板來找你檢查里面的電路結構,而你只有CT設備。你只能對他提出一個充滿靈魂拷問的問題,切還是不切?檢查完,客戶面對滿目瘡痍的大板,留下了悔恨的淚水。

如果非得用一個簡單粗暴的標準區分CT和CL:畫一條過物體的線,如果射線源和探測器的運動軌跡不跨越這條線,就可以認為這是CL。

可以通過下圖了解傳統層析成像的原理。通過采集不同角度的投影數據(那時還只有膠片),將膠片簡單疊加在一起,其中一層的數據會被增強(這一層稱為焦平面)。下圖中Plane 2的數據(以圓形代表其細節)就被增強了。傳統層析成像,每次只能增強一個焦平面內的結構,而其它層的圖像仍然是模糊的。

現代層析成像

我們所說的層析成像一般都是指現代層析成像。這里的現代是相對于上面的傳統而言的。現代層析成像是指采用了數字探測器和圖像重建算法的層析成像。其成像結果中每一層都得到增強。雖然與CT相比,由于其數據缺失,會造成層間混疊(后面我們會著重介紹)。但在很多應用場景,這是能得到的最好的結果(PS.人生又何嘗不是如此)。

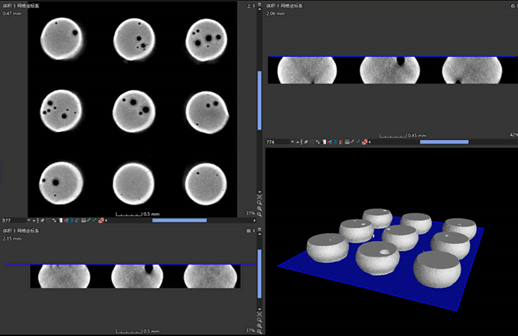

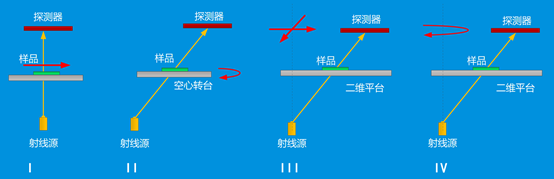

下圖是幾種常見的層析成像結構。如果將有限角CT也稱作CL的話,可以認為是第5種結構。這里我們對各種成像結構的成像能力進行簡單的分析。(I)結構簡單,但數據缺失過于嚴重(掃描的角度等于射線的張角);(II)僅能掃描中心區域;(III)(IV)相似,可以掃描任意區域,但在探測器的運動細節上有差異。其機械實現和數據處理上的差異過于專業,我們在這里就不再展開討論。

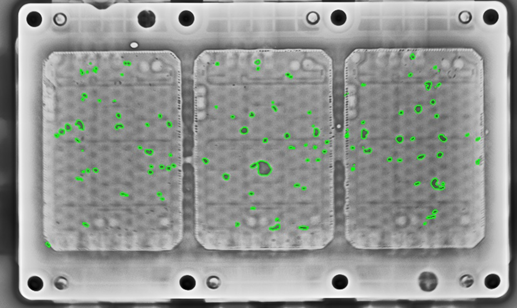

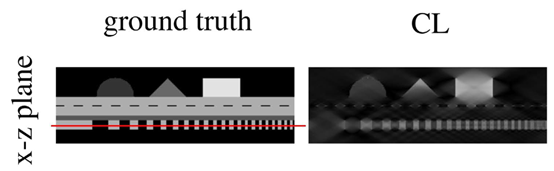

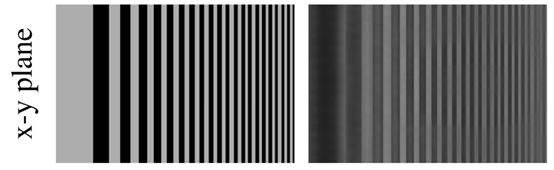

這是CL避免不了的問題。首先通過下圖來了解一下層間混疊是什么樣子。其表現就是橫向的邊緣被弱化了。為什么會出現這個問題呢?這得從傅里葉中心切片定理講起,還是算了吧,簡單點理解就是缺少了橫向穿過物體的射線。為什么會缺少?因為這個方向射線穿不透啊,回憶一下前面一米長的大板。

如果你對上面的圖像不滿意,不如換個方向看看。是不是感覺好了很多。這讓我又想到了人生,面對不好的事情,不妨換個角度看問題。

追求完美的人會問,你們就沒有辦法徹底解決這個問題嗎?我很想,但是做不到啊。想拿諾獎嗎,解決它,你就有希望!(PS.拿不到不要怪我)針對特定的掃描對象,使用復雜的模型,效果會有所提高,但離實用還有很長的距離。這不正是研究生們的好課題嗎?

談完缺點再來聊聊優點。首先,就像前面提到的,這是現有條件下能得到的最好的結果。

CL可以對大尺寸的板狀物體得到非常高的分辨率。看黑板,下面是考試的重點。目前,射線源的焦點尺寸可以小到幾百納米。要想實現高分辨成像,需要射線源盡可能靠近物體,而CL這種掃描方式可以很容易的實現這一點。

有了CL,客戶的1米大板不用再切了。往樣品臺上輕輕一放,想看哪里看哪里。

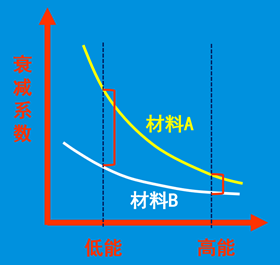

下面再來聊聊CL另外一個優點,這也是考試的重點。CT和CL圖像最終表示的是物質對射線的線衰減系數(與射線能量、物質原子序數、物質密度等有關系)。一般趨勢,線衰減系數隨射線能量的增加而減小,簡單點理解就是能量越高的射線越不容易被物質吸收。不同材料衰減系數的差異也隨射線能量的增加而減小。

由于CL始終沿著容易穿透的方向照射物體,可以使用較低能量的射線,因此能夠獲得較高的密度分辨能力。