放射源包殼里包裹的是放射性同位素,而放射性同位素會不斷地衰變,隨時間的推移不斷變少,甚至逐漸消失。

為了度量這種變化的強弱,科學家們提出了“放射性活度”的概念,其含義可以理解為,單位時間內原子核衰變的數目。放射性活度的國際單位制專用單位是貝可勒爾,簡稱貝可,符號為Bq。1 Bq=1/s,即1秒發生1個衰變。早期使用的活度單位為居里(Ci),1 Ci=3.7×1010Bq。

“貝克勒爾”和“居里”,不可小視的兩個單位

為紀念核科學領域兩位偉大的科學家,將放射性活度用科學家名字命名基本單位,這是學界通常的做法。1975年第十五屆國際計量大會為紀念法國物理學家安東尼·亨利·貝克勒爾,將放射性活度的國際單位命名為貝克勒爾。而居里則是為紀念我們都知道的居里夫人而命名。1903年,居里夫婦和貝克勒爾由于對放射性的研究而共同獲得諾貝爾化學獎,成為歷史上第一個兩獲諾貝爾獎的人。

“一半一半又一半,化作虛無皆不見”

為表示放射性變化的快慢,人們引入了半衰期的概念。所謂半衰期,在物理學上,一個放射性同位素的半衰期是指一個樣本內,其放射性原子衰變至原來數量的一半所需的時間。半衰期越短,代表其原子越不穩定,每顆原子發生衰變的機率也越高。由于一個原子的衰變是自然地發生,即不能預知何時會發生,因此會以機率來表示。每顆原子衰變的機率大致相同,做實驗的時候,會使用千千萬萬的原子。

從統計意義上講,半衰期是指一個時間段T,在T這段時間內,一種元素的一種不穩定同位素原子發生衰變的概率為50%。“50%的概率”是一個統計概念,僅對大量重復事件有意義。當原子數量“巨大”時,在T時間內,將會有50%的原子發生衰變,從數量上講就是有“一半的原子”發生衰變。在下一個T時間內,剩下未衰變的原子又會有50%發生衰變,以此類推。

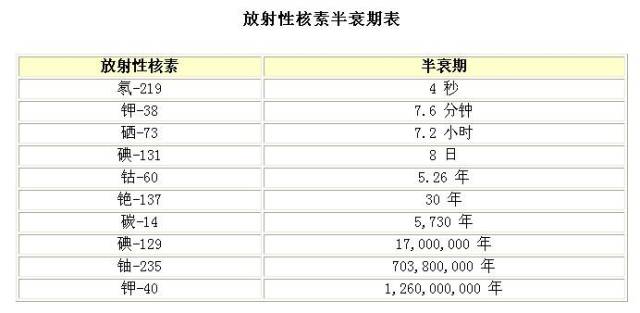

半衰期越長,表明這個放射源活度變化得越慢,如土壤石材中通常含有的天然放射性核素238U、232Th等,半衰期越短,表明這個放射源的活度變化得越快,如大多人工放射性核素,相對而言半衰期較短。每種放射性核素都有一個特有的半衰期,其范圍從幾百萬分之一秒到幾十億年。

在各種輻射中,由X射線裝置產生的X射線就不存在半衰期的概念,因為只要關掉X射線裝置,也就不產生X射線了。

如何測定放射性同位素的半衰期

測定方法有兩種,一種是物理法,利用核物理儀器直接測定放射性同位素的放射性強度隨時間的減少量,因此,又叫做直接測量法,該方法適于半衰期短、放射性強度大(如α衰變)的同位素。另一種方法是地球化學方法或叫做間接測量法,通過測定已知年齡的礦物中母體與子體含量,利用年齡公式計算獲得。