食品輻照(food irradiation)主要是使用鈷-60放射的伽馬射線,對食品、農副產品進行加工處理。這項技術的歷史悠久,最早可以追溯到1921年,美國人Benjamin Schwartz使用用X射線殺死豬肉中的旋毛蟲。直至1970年,一些輻照國際相關組織(例如世界衛生組織和國際原子能機構)在瑞典共同舉行了首次輻照材料食品安全會議,對使用輻照材料食品的食用安全性相關問題再次展開了廣泛討論與綜合評價,并于1980年聲明受輻照食品的總平均劑量在10千戈瑞(kGy)以下的沒有毒性危害,而我國也早在1984年至1994年就批準了18種輻照食品。到2019年,中國輻照加工行業市場規模已經達到了17.5億元。

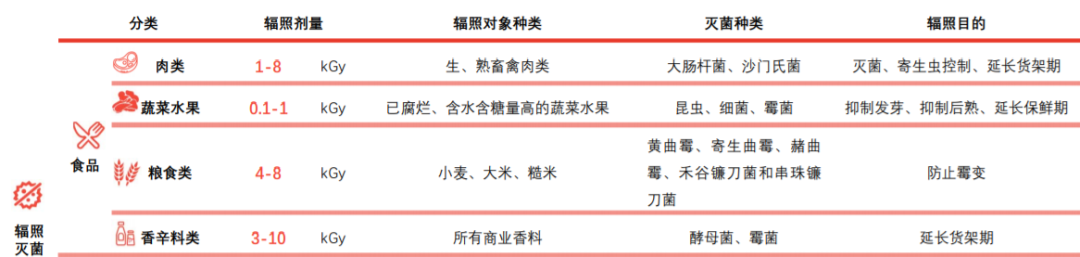

我國對那些經過輻照凈化處理的生鮮食品或加工食品中的配料進行要求,必須保證帶有中文輻照處理標識或帶有相應的漢語文字輻照標識。那我們的生活中可以接觸到哪些輻照食品呢?

最常見的就是土豆、大蒜一類容易發芽的植物食品,可以通過射線降低或者抑制其中的分生孢子或是蒜鱗瓣芽,防止因發芽導致毒素產生或者損失養分。部分進口肉類為了延長保鮮期,也通過輻照處理,有效殺死各類寄生蟲、致病菌。輻照殺菌能在常溫下用穿透力強、能量高的射線將微生物殺死而不引起食物本身溫度升高,不影響食品的品質和味道。

不僅如此,輻照技術還運用到了白酒釀造之中。一些白酒的釀造工藝中需要經過一段時間的陳釀,消耗掉釀造過程中產生的一些有毒的醛類以及多余的酒精,達到標準后才能飲用,但陳釀時間過長,所以現在有的酒廠就選擇使用輻照的方式去除白酒中的雜質、消耗有毒物質從而縮短陳釀時間。

核技術在新冠疫情防控中的應用

2019年12月份,新冠疫情洶洶來襲,給人們的健康和生產生活帶來了嚴重的影響。在疫情爆發初期,醫用防護用品需求激增,許多問題浮出水面,如防護口罩質量差、供不應求,滅菌周期長導致的醫療物資緊缺,產生的大量醫療廢水處理難度大、周期長,可能引發二次感染等。針對這些問題,核技術的發展和應用,為解決這些問題提供了新的思路和方案。

①核孔膜技術助力口罩的生產:

所謂核孔膜就是利用核反應堆或重離子加速器產生的高能射線,如4~5 MeV的α粒子,照射薄膜材料,使聚合物中的化學鍵斷裂,繼而進行蝕刻,在薄膜材料上得到一系列的圓柱形孔道。利用這些重粒子微孔膜材料的特性,廣東惠州市科近離子膜材料研究院等單位研制出來了可用于民用的核孔膜口罩,該口罩可以反復清洗,而且耐高溫,具有成本低、透氣效果好、防護性能優的優點,極大的提高了資源利用效率。

②核輻照技術助力防護設備及廢水廢物處理:

利用核輻照作用進行滅菌對于我們來說并不陌生,常用于輻照滅菌有電子束、X射線和γ射線等。輻照滅菌的機理可以理解為射線將自身的能量以電磁波的形式穿透物體,進行滅菌。輻照滅菌有直接作用和間接作用。直接作用是破壞脫氧核糖核酸、蛋白質等的分子結構,使這些生物大分子其喪失功能。間接作用是引發水分子產生強氧化性的自由基,損傷微生物細胞的活性,從而造成細胞死亡。

疫期期間,接診新冠肺炎患者的醫院在治療的過程中會產生很多醫療垃圾和醫療廢水,如果這些醫療廢物沒有進行妥善處理,極有可能引發二次感染。而且非一次性使用的醫療器械和防護用品要進行全面徹底的消殺。在抗疫期間,諸多醫療器械和防護用品短缺,消殺流程和周期一定要短,輻照殺菌正好滿足這些要求。同時對于醫療垃圾和醫療廢水的處理,可以直接用鈷源產生的γ射線進行輻照,在消滅新冠病毒的同時也能使其他病毒滅活,便于后續處理。

由于放射性和核元素從被發現起,最早就應用于疾病的診斷和治療方面,所以說核能在醫學中的應用最早可以追溯到上世紀30年代。到了80年代,γ照相和放射性核素發射計算機斷層攝影技術開始出現,標志著核醫學進入高級發展階段。現代核能在醫學中的應用主要體現在核醫學影像技術以及醫用放射性同位素的使用上。

單電子發射計算機斷層成像技術(SPECT)和正電子發射斷層成像技術(PET)是現代核醫學最常用的兩種影像技術。SPECT是利用放射性藥物在斷層處能夠發出γ射線的特點,通過外界探測器接收信號,進而得到斷層圖像的一種技術。而PET則是通過探測正負電子在體內湮滅過程中釋放出的高能光子而成像的一種技術。隨著現代醫學成像技術的不斷發展,為了大大提高醫學成像圖的清晰度,新的一種兼具醫學解剖與診斷功能于整體一身的全新SPECT/CT和SPET/CT圖片應需而生,極大豐富了對內科疾病診斷的影像信息量,彌補了分子影像圖片清晰度的不足。

既然如此,那么做一次放射性檢測會對人體會產生多大的影響呢?

現行的PET-CT所用的18F藥物的半衰期為108.9min(放射性元素的原子核有半數發生衰變時所需要的時間),一天有24h,那么一天過后18F在人體中的含量僅為原來的((24*60)/108.9=13.22),可以說是微乎其微。口說無憑,下表為一些醫療檢測的輻射劑量。

對于很多人“談核色變”,擔心輻射會有致癌的風險,實際上也可以說是沒有必要的。美國醫學物理學家協會指導性策略指出,當有效劑量小于100mSv時,可能造成的癌癥發生風險很低,所以說偶爾一次的輻照并不會對人體產生危害。隨著科學技術的提高,一次PET所受輻照的劑量還會降低,可以說,核醫學未來具有很大的應用及發展前景。

小結

看了上面的介紹,相信大家對輻照食品,核醫學成像以及核技術在新冠疫情防控中的應用都有了一定的了解。目前大多數消費者對輻照加工的優點和安全性知之甚少,再加上人們的恐核心理,導致輻照加工領域市場規模偏小,直接受益較低。從近期發展來看,我們應該加大宣傳力度使更多的老百姓以及企業充分認識核技術在民生領域應用的優越性。其次我們還應該加大在核應用領域的科研投入力度,使技術成果盡快轉化為生產力。相信在不久的將來,人們不再會恐核怕核,核產品會便利人們生活的方方面面!