今年10月1日,楊振寧教授將迎來99周歲華誕。本文為楊振寧教授過去的演講。《返樸》根據楊先生2008年10月27日在東南大學與2009年4月13日在復旦作題為《物理學的誘惑》演講錄音稿重新校對編輯而成,文末有相關視頻,供讀者參考。

1

很多人認為物理學是很艱難的學問,其實不然,研究物理學的動力是好奇心。有了好奇心,鉆研物理就不難,而研究的結果可以改造人類的生產力跟福利。

下面講幾個例子。1831年,英國人Faraday做了一個很簡單的實驗。關于法拉第,他出身貧窮,父親是一個鄉村鐵匠。Faraday自學成才,20歲的時候經過一個偶然的機會,被著名化學家Humphry Davy雇傭為助手,從此就開始了研究生涯。那時,雖然大家知道有電和磁,可是對電和磁的性質不清楚,尤其是對兩者關系不清楚。大家知道冬天脫毛衣的時候常常有火花,這就是因為毛衣跟周圍的東西有了靜電。在Faraday早年的時代,歐洲有一個魔術,一個金屬的盤子,上面站著一個女孩,你把金屬的盤子里充了靜電,那個時候知道怎么樣用剛才講的火花的辦法繼續累積,可以弄很多靜電跑到這個金屬的盤子上,那個女孩子全身都有靜電。電有個傾向,走到身體的表面極端,所以這個女孩子的頭發肩上都有靜電。這是當時很有名的一個魔術。可是到底這電是怎么回事,就是像Faraday他們這樣的人研究。

Faraday在1831年做了一個劃時代的實驗,這個實驗其實非常簡單:一個線圈里放了一個磁鐵,此時他發現這個線圈沒有電;他發現當線圈不動,把磁鐵往里面塞一下,立刻就有了電。假如把這個磁鐵往外拉一下也有電,反過來也可以;磁鐵不動,把線圈向右或向左動,也產生了電。這是個大發現。在物理學里面有一個專有名詞叫作“電磁感應”,英文是Electromagnetic induction。

這個簡單的實驗的影響是沒辦法估計的。今天我們所有用的電,都是從大發電廠發出來的。發電廠所用的原理是什么的呢?它用的就是Faraday的原理,就是用一些不動的磁鐵,在這個不動的磁鐵里,弄些線圈來動,照剛才講的這個Electromagnetic induction使得這些動的線圈里有電,然后把電通到我們家里來,通到禮堂來,所以是Faraday把人類帶進了電的時代。電對今天人類的影響我們當然是沒辦法估計的。

這幅油畫是Faraday在他的實驗室里。這時的Faraday已經有名了,所以他主持這個實驗室。

這是另外一張畫。那個時候在倫敦每年圣誕節的前后有一個圣誕演講(Charismas Lecture)。Faraday曾經講過好幾次。我想這是當時英國上流社會的一個很有趣味的活動(編者注:圣誕演講活動持續至今),而這個活動對于整個英國的科學的發展,以及以后人類整個的發展有決定性的影響。所以,一些社會活動對于人類常常有很重要的影響。那么今天我們在這里,之所以有這個活動是華英基金會所組織的,所以我們也可以了解到華英基金會設立它的社會意義。

Faraday以后來了一個年輕的理論物理學家Maxwell,他比Faraday小了40歲。Maxwell大學畢業的時候,二十幾歲,他就想要來研究電。可是他剛大學畢業,不知道怎么研究,所以他就寫了封信給William Thomson。William Thomson是公認的天才,他只比Maxwell大7歲,可是當時已經是有名的教授了,寫過好多關于電與磁的文章。William Thomson后來被封為男爵,即Lord Kelvin。第一個從美國到英國的海底電話線就是他參與建設的。在19世紀末20世紀初,William Thomson不只在學術界,在工業界也是非常有名的人。

可以想象Maxwell覺得向Thomson請教最好,所以就給他寫了封信。這封信現在還保留下來了。Maxwell的信中間有這么一句:“我最近得到學士學位,想要多了解電的現象。不知道怎樣才能得到一些深入的了解(insight into the subject),你如果能給我們一些指點,我們會十分感激。”這里用“我們”是因為Maxwell還有三個同班同學,他們四人討論。盡管那時已有Faraday的電磁感應,但對于電與磁具體的相互作用到底是怎么回事,還沒有定量的了解。

Thomson是認識Maxwell的,他們都是蘇格蘭人。Thomson的回信現在失傳了,可是我們可以想象到,他一定是告訴Maxwell你要看Faraday的文章,里面有重要的實驗結論;我們猜想他一定也告訴Maxwell要看我所寫的理論的文章,這些文章有密切關系。Faraday是個大實驗物理學家,可是他不懂理論。他的文章很多,編成好幾本書,這些書里面沒有一個公式,因為他沒有學過很多的數學,尤其是他沒有學過微積分,可是他有豐富的想象力,他有豐富的幾何直覺。在Maxwell有了大成就以后,Faraday故去了,Maxwell寫了一篇很長的追悼文。在這篇追悼文里,Maxwell說:“Faraday的書里沒有一個公式,可是他其實是一個偉大的幾何學家”。因為他引進了一個直覺的觀點,這個直覺的觀點就是“電場”。電跟磁的力量都可以變成一個東西,就是一個場。場這個名詞是20世紀到21世紀理論物理學的中心思想,這個思想的來源是那個不會寫公式的Faraday是所提出來的。Maxwell去研究了Thomson所告訴他的這些文章,六、七年以后他就寫下了四個方程式,就是有名的“Maxwell方程”,告訴我們電與磁最基本的定量關系,并且可以推導出電磁波的存在。這四個方程式我想是19世紀最最重要的物理貢獻,也許可以說,這四個方程式跟達爾文的進化論都是19世紀最重要的科學結晶。

Maxwell在1861年的秋天計算發現,這種波的速度是每秒鐘19萬3千英里,于是他就去查一查文獻。當時他知道已經有人測量過光的速度,也是19萬3千英里。他就想這兩個不可能是偶然,所以就大膽提出來光波——當時已經知道光是波———其實就是電磁波。這個結論對人類的影響又是沒辦法估計的,這個發現把人類帶入電磁波通訊時代。

1854年6月28號日,Faraday已經63歲了,他寫了一封信給一個年輕的英國的物理學家John Tyndall,Tyndall后來也成了一個大物理學家。Faraday信里邊說:“你還年輕,我已老了......可是我們知道我們研究的題目是如此崇高美麗,在其中工作使弱者陶醉,強者振奮。”

從這兩個例子我們可以看到,在19世紀因為好奇心所引導出來Faraday的發現,把人類帶進了電的世界,Maxwell的發現把人類帶進電磁波的時代。這兩個發現創造了數不清的財富。但如果你去問Maxwell,他能想象他當初的insight into the subject會有如此之大的影響嗎?當然不會了。他只是想對電多了解一點,是好奇心誘惑著學者的鉆研。

2

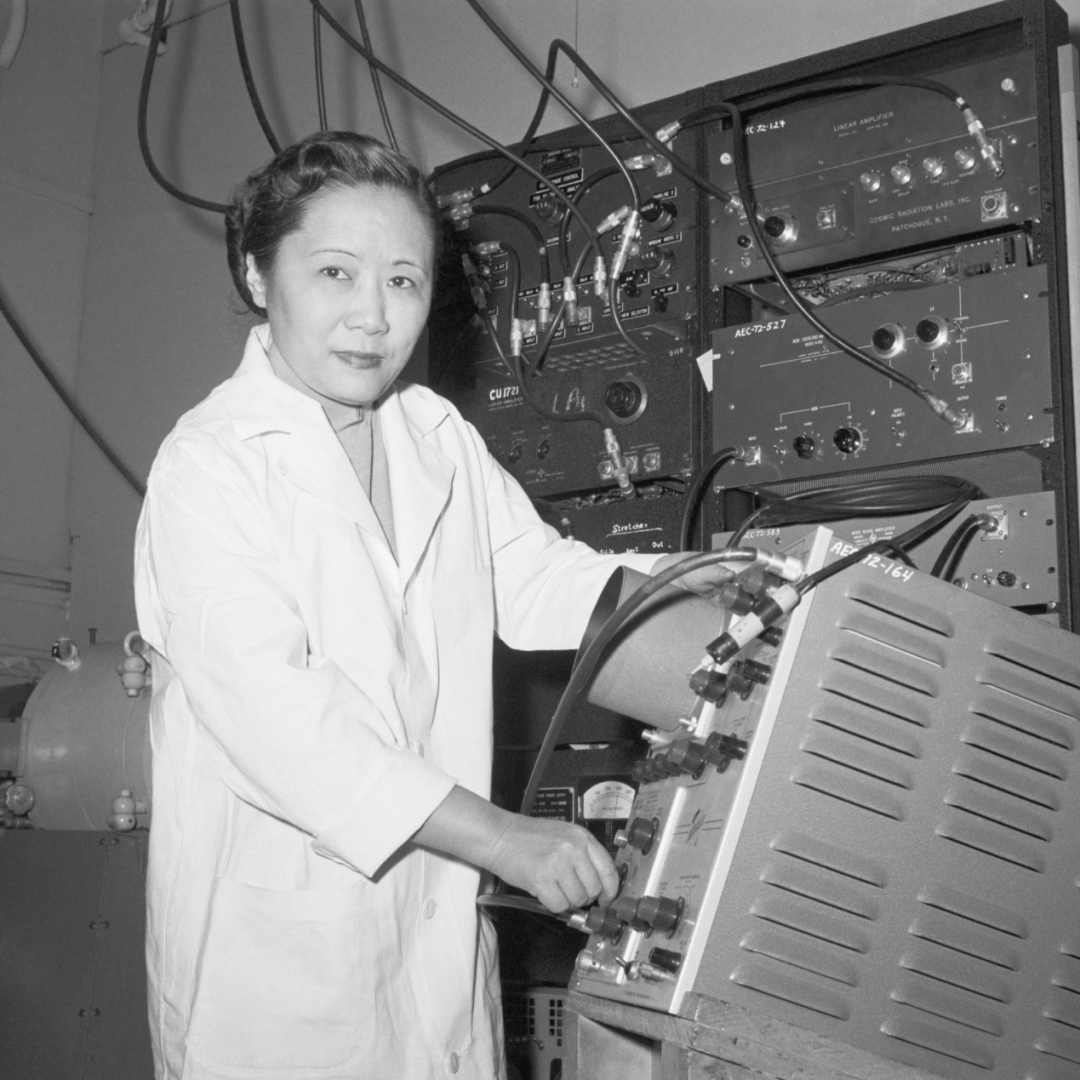

我再給大家講第三個例子,是關于吳健雄的例子。我想在座的都非常熟悉吳健雄這個名字,因為在東南大學就有一個吳健雄紀念館。吳健雄是當初中央大學畢業的學生,后來到美國,在加州大學伯克利分校獲得博士學位。這張照片是她五十幾歲的時候,在哥倫比亞大學的實驗室里照的。1957年1月,吳健雄宣布了她的實驗,證實了在β衰變中宇稱不守恒。她的這篇著名的文章在當年1月份只是一個預印本,到2月才正式刊印出來。

這一發現迅速傳遍整個物理學界,因為她的實驗證明了一個物理學家普遍認為的原理被打破了——不是某一領域而是整個物理學,所以引發極大的轟動。那年2月2日,美國物理學會年會在紐約的New Yorker Hotel舉行,這屆大會盛況空前。吳健雄在最大的演講廳做報告,后來的大會記錄上說:“那間屋子擠滿了人,有些人甚至從天花板上的大吊燈爬到那個上面去,使得能夠聽這些演講。”那一次的震蕩跟三十年以后一樣——1987年的“Woodstock”高溫超導體會議,它們是第二次世界大戰以來物理學界兩次最大的震蕩。最大的原因,是因為這兩個震蕩都是遍及物理學很多的方向,不只是其中一個領域。

為什么吳健雄的實驗會引起如此大的轟動?關于β衰變跟宇稱不守恒,我后面要跟大家稍微解釋一下。

19世紀末,人類第一次發現放射性。有一些像鈾之類的元素,它發出來一些放射性的東西。這個發現使得居里夫婦以及貝克勒爾獲得了諾貝爾獎。這些放射性里面放出來的光和射線,有一部分是X光或者是γ光,可是還有一些當時叫作β光的輻射,β光其實是一個粒子(電子)。所以關于放射性在20世紀初期就研究得很多了,吳建雄在20世紀50年代的時候,放射性已經扮演一個非常重要的角色了。大家都知道她的工作非常準確,而且是選的題目非常好。

關于吳健雄這個實驗的背景,我底下給大家解釋一下。二戰之前,物理的實驗都是小規模的。二戰以后核物理成為非常熱門的研究題目。因為二戰以后,所有的政府都知道這方面的物理研究與國防有密切的關系。第二次世界大戰中,兩個新出現的重要軍用設備都跟物理研究有關系:一個是雷達,一個是原子彈。所以第二次世界大戰以后,所有的國家都知道為了國防必須要研究物理,就紛紛走進了物理研究,尤其走進了核物理的研究。要做核物理的研究就要用加速器,所以就做越來越大的加速器。

二戰后最大的加速器Cosmotron,在紐約州。像這樣子的加速器這是第一個,后來又有更大的。比如說你在這里做了10年,得到了很多成果,現在你要想做到更精細,就好像你要做一個放大倍數更大的顯微鏡一樣,所以就做一個更大的加速器。這樣一代一代的加速器就越做越大。今天最大的加速器在瑞士日內瓦, 大型強子對撞機(LHC),是歐洲的一個聯合組織CERN組織建設的。恰巧就是最近這一個月(編注:指2008年9月),這個機器宣告完成了。所以,就是在上一個禮拜,他們把歐洲的很多元首都請去參觀。歐洲各個國家和美國,也包括中國也稍微貢獻了一點點,前后花了80億美金才造成這個機器。不過一個月以前不幸發生了小的火災,所以現在看起來真正對撞恐怕要到明年夏天才可以開始。這個實驗上面動不動就是幾百個擁有博士學位的研究工作人員在里頭做,有幾千個研究生,中國也有一些研究生跟研究員在里面工作。但其實他們和J. J. Thomson一個人發現電子的工作是一樣的。

有了這些加速器,還有宇宙射線,人們知道了很多從前不為人知的基本粒子。事實上,在我讀研究生的年代,多半的粒子都是從宇宙射線中發現的。所以在上世紀50年代,最重要的研究方向就是研究這些粒子的性質,是否帶電、是否有自旋等。其中就有一個重要的θ粒子,衰變成兩個π,一個帶正電,一個中性,讓我們知道了電荷守恒。守恒是物理學的重要現象。 1954-1957年間討論最多的就是θ-τ之謎。τ衰變成3個π粒子。越來越多準確的實驗指出θ和τ具有幾乎相同的質量(準確度達1%-2%),壽命也相當,準確度達20%。這是很稀奇的,因為當時發現的其他粒子質量可能差幾十倍甚至上百倍,壽命則可差距上萬倍。所以就有人認為θ與τ可能是同一種粒子。但另外一些人就認為不可能,因為每個粒子都有一個宇稱,當時就有一個基本定律稱為宇稱守恒。θ宇稱是+1,變成2個π,每個是-1,即(-1)×(-1)=1,宇稱守恒。而τ變成3個π,(-1)×(-1)×(-1)=-1,τ的宇稱是-1。它們兩個的宇稱不同,就不是同一種粒子。 那么宇稱可不可以不守恒?為什么大家根深蒂固地相信宇稱守恒呢?這是因為有三個原因。宇稱守恒的意思其實是說物理世界是左右對稱的。Newton方程、Maxwell方程式都是左右對稱的,可以很容易證明它們是不分辨左右的。既然兩個物理學最重要的支柱是左右對稱的,那么顯然認為物理世界是左右對稱的,這是個基本的道理。第二,左右對稱有很大的直覺與審美的感召力,使得人們覺得非得是對稱才好,所以大家自然相信左右絕對對稱。第三,1920年后量子力學極大發展,人們發現宇稱非常準確地在原子物理中守恒。而且宇稱守恒在理論和實驗中都成為了一種工具,以此來研究新現象;工具用久后人們也就自然而然相信這是天然的。

許多實驗中都證明了宇稱是守恒的,特別是在眾多的β衰變的實驗中。前面提到居里夫人等發現的放射性,就有β衰變——一個原子核變成另一個原子核放出一個電子,當時就被稱為β衰變。所以到二戰后已經做過上千個實驗,都符合宇稱守恒。再加上剛才說的三個原因,所以宇稱不守恒是不可思議的。

3

在上世紀50年代中期,李政道和我像許多物理學者一樣,投入到了這方面的研究中。當時我們有了三個想法,后來被證明是很重要的。首先,Newton、Maxwell的方程式里所講的力(引力和電磁相互作用)是宇稱守恒的,而我們現在所要討論的衰變是比較弱的力量,猜想對絕大多數的力而言宇稱是守恒的,但在弱力下未必如此。就是說,是不是在強的力量里頭左右是對稱的,可是在弱的力量里頭左右不對稱?β衰變跟K衰變都是一種弱相互作用,它們是否左右不對稱,我們就立刻開始研究。我剛才說了,β衰變已經有成百上千個實驗了,但那些實驗都是建立在宇稱守恒的觀念上頭。

所以第二步,得要把這些實驗重新估價一下。我們把上千個實驗拿來研究,其中有5種不同的β衰變——過去所做過的很多實驗歸納成5種——我們把每一種都去仔細算了一下。最后得出來了一個驚人的結論,就是原來大家以為這些β衰變的實驗是跟宇稱守恒有非常大的關系,而且大家都是講得頭頭是道,其實完全是錯誤的——之前所有的β衰變實驗都跟宇稱守恒無關。過去所有的實驗都不能證明左右在β衰變里是不是對稱的。我們經過計算以后發現,事實是過去在β衰變里頭并沒有人做過一個實驗是直接證明左右是對稱的。換句話說,就是宇稱守恒一直到那個時候,從來沒有在β衰變實驗中被測驗過,既不能證明是對的,也不能證明是錯的。

因此第三步,我們就提出,用什么樣的實驗來測試在β衰變和其他弱相互作用中宇稱是守恒的呢?這就是表明要做一個比從前所有β衰變實驗都要復雜的實驗,才能夠測量出來。之后我們就提出來了5種不同的實驗,其中一種是關于β衰變的。我們的文章在1956年6月22日寄出。

我們的預印本寄出去之后的反應,就是大家都覺得不相信。當時有一個大物理學家Pauli,在英文叫作“Formidable Pauli”,中文翻譯成“可畏的Pauli”。Pauli比我大22歲,他在量子力學開始的時候就做了極為重要的工作。而且他是非常嚴格的,也許因為他非常嚴格的個性,他批評人也是不容情的,講話是非常不客氣的。如果你做演講,他要來了你就要擔心了。他矮胖矮胖的,通常坐在第一排,而且有個習慣喜歡坐著前后搖來搖去,這是大家都知道的。如果他搖擺的振幅變大了(頻率增加了),就表示他就要問你很困難的問題了。

Pauli知道我們的工作后,就寫信給他的一個有名的學生,Pauli說:“我不相信上帝是一個弱的左撇子。”他這個“弱”當然就是講弱相互作用,“左撇子”就是說左右是不對稱的。他還說:“我準備投注一筆很大的金額,實驗將會得出一個對稱的分布。”換句話說就是左右是對稱的。過了半年多,等到吳健雄的實驗做出來以后,發現左右是不對稱的,他又給從前的助手寫了一封信,他說,“我上回跟人說我要打賭,幸虧沒有人跟我打,假如打了的話,那我現在要破產了。我是沒有夠多的錢,所以要破產。現在這樣呢,我只損失一點名譽,不過我名譽很多,所以我不怕。” Pauli跟吳健雄,后來跟李政道、跟我都很熟。他是一個維也納出身的人,后來住在瑞士,也常常到Princeton,所以他在40年代底就跟吳健雄和袁家騮很熟,那么后來跟我與李政道也都很熟。

大家也知道Feynman,他是一個大理論物理學家。當年Feynman還很年輕,36歲,他跟人說宇稱是絕對不可能不守恒的。他說,我愿意跟你用50塊美金賭一塊美金,這個宇稱是一定守恒的。等到發現宇稱不守恒之后,他就乖乖地寫了一張支票:50塊美金。可是跟他打賭的那個人呢,覺得這是一張很重要的支票,就沒有把這個支票拿到銀行里頭去兌現,而是將它放在像框里,掛在他的辦公室里。

Felix Bloch是另一位重要的理論和實驗物理學家,也是諾貝爾獎獲得者,因為核磁共振(Nuclear magnetic resonance,NMR)的貢獻——大家也許曉得NMR后來就引導出來了核磁共振成像(MRI)。MRI對于今天的醫學簡直是太有意義了。他呢,絕對不相信左右可以不對稱。他說如果宇稱不守恒,他會把自己的帽子吃掉。Bloch是Heisenberg的學生,他取得博士學位時正是世界大蕭條時期,他找不到事情做。當時他在德國,接到了一封來自斯坦福大學的邀請信。在20世紀30年代初,斯坦福大學還只是很小的大學,沒什么人知道。Bloch向很多人打聽,后來問Heisenberg,后者想了半天告訴他是個很小的學校,從舊金山坐streetcar去,走一個鐘頭就到了。后來二戰后學校大大發展,Bloch成為該校第一個得到諾貝爾獎的科學家。

我們指出了一個非常重要的事實,就是:在弱相互作用之中,宇稱守恒缺乏實驗證明。而我們覺得我們指出來的是很好的實驗,可以來研究。可是我們并不覺得宇稱會在任何相互作用力中都不守恒。換句話說,我們也跟所有人的直覺想法是一樣的,宇稱是守恒的。所以認為寫出的文章并不會解決θ-τ之謎。我們只是覺得文章寫得很好,因為指出需要再做一個實驗,以證明它是守恒的,因此還需另找θ-τ之謎的解釋。為什么這樣說呢,因為當時發表這篇文章后,我們沒有立即投入到不守恒的研究中,而是去做了一些統計物理相關的。直到半年后,吳健雄的實驗發現宇稱確實不守恒,于是我們立刻放棄了統計力學的工作。

4

那么吳健雄的實驗是怎么發生的呢?那個時候,大部分的實驗物理學家都不愿進行我們提出的實驗,因為他們認為我們提出的實驗非常困難,五種實驗沒有一個是簡單的。不過后來發現,其實有一種實驗是非常簡單的,可是當時沒人了解到。而且人們覺得,即便做出實驗的結果,肯定會是前人已經知道的,即宇稱守恒,所以認為這些實驗都不值得做。那年夏天我在Berkeley見到了一位后來獲得諾獎的實驗物理學家,他喜歡開玩笑。我跟他說,這里有幾個實驗你值得想想。他聳了聳肩說,如果我有個很好的研究生,我就讓他去做這個實驗。后來知道吳健雄發現不守恒,他很快就做實驗,結果在3天之內也證明了宇稱不守恒。后來再看他的實驗其實比吳健雄的簡單,可是當初沒有人看出來。

吳健雄為什么會做這個實驗呢,她有戰略性的眼光,她開始也不認為宇稱不守恒。她是Pauli的朋友,也非常崇拜Pauli。戰爭時期Pauli和吳健雄、袁家騮夫婦都住在Priceton,他們常常交往。而Pauli也很佩服吳健雄,因為她做的實驗非常精細,掃清了許多前人因為實驗不精細所產生的困擾,在實驗物理里很有名氣,是重要的實驗物理學家。后來Pauli回到歐洲與吳健雄通信(Pauli不打電話,整天寫信),在信中就提到宇稱是守恒的,實驗不值得做。但吳健雄超人的地方在于,她了解到,一個基本的自然定律必須要實驗驗證。所以決定做這個實驗,她的動力也是好奇心引導出來的,窮追不舍。后來我曾經講過,吳健雄“獨具慧眼”。基本沒有其他物理學家像她一樣去嘗試很困難的實驗。

她是一個偉大的β衰變實驗物理學家,她要做這個β衰變的實驗要在低溫環境下做,但她自己沒有這個條件。當時只有兩個地方有這個條件,一是國家標準局(National Bureau of Standards),另一個是橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)。但橡樹嶺做理論的人反對做這個實驗,所以只能選擇國家標準局。吳健雄就給那邊一個年輕人Ernest Ambler打電話,說這里有很重要的關于β衰變的實驗,但需要非常低的溫度,希望我們合作。Ambler含糊地回答我想一想,掛掉電話后就立刻給他一個朋友Evans Hayward打電話。Hayward是做核物理的,很知道吳健雄。Amber就問,剛才有個女的,中國血統的物理學家叫C. S. Wu,要做個β衰變的實驗。她這人怎么樣?據Ambler后來說,Hayward回答很簡單,“She is the topest”。所以Ambler就決定合作實驗。

吳健雄之后便從國家標準局請了四位低溫物理學家一起進行其中的一個實驗,是李政道跟我提出來的五種實驗中的一個。這個實驗是“β-decay of polarized radioactive Co60”。Co60是Co(鈷)的一種放射性同位素(β衰變核素),現在在醫藥界很有用處。這個放射性的Co60不是普通的Co60,而是極化的。Co60的原子核是在旋轉的,螺旋的,有各種不同方向的轉動,所以平均是沒有轉的。我們提出的實驗,必須讓它里面多半都向一個方向轉,就是極化polarize。這個極化是要在低溫底下做。

在那個夏天之后的5個月里頭,一直到1957年年初,吳健雄就往來于紐約跟華盛頓之間。因為國家標準局在華盛頓。他們的實驗遇到了很多困難,因為β衰變和低溫都是新的技術,在他們之前,從來沒有人把這兩個技術合在一起做一個實驗。所以這是一個新的領域,里面有很多戰術上的問題需要解決。比如,因為低溫的需要,他們要做的這個Co60要放在一個大的結晶表面上,因為如此低的溫度,太小的話可能會出現扭曲的現象,這個結晶需要相當大,小的結晶不行。他們第一步就要造一個大的晶體,在上面涂Co60。所以他們要先學習制造大晶體的技術。吳健雄回憶,她當時到Columbia化學系的圖書館把造晶體的書拿來看,因為化學系的人常常要做晶體,把做晶體的書都找來。她后來自己說,這些書上有很多灰塵,他們把它們打開來進行研究,弄了兩個禮拜,還是做不出來。這些溶液里頭可以做出來小結晶,做不出來大的。經過三個星期的艱苦奮斗,她跟她的哥倫比亞的學生們終于成功制造了一個大約1厘米的晶體。

他們是如何做出來的呢?因為之前一直做不出來,吳健雄的一位女學生就把帶有溶液的燒杯帶回了家。第二天早上醒來她就忽然發現這個溶液里頭出了很大的晶體,所以她就把這個溶液帶到實驗室里頭去觀察。經過研究發現,原來她把這個溶液放在廚房的爐子旁邊,廚房的爐子當然溫度比較高,所以他們就懂了,這個竅門就是要控制溫度。那么這么一來,他們就做出來一個大的晶體。后來這位女研究生成了Rutgers大學的教務長。

吳健雄后來說是“Beautiful like a diamond”,像一顆鉆石一樣漂亮。她還說:“那天當我把晶體帶去華盛頓,我知道我是全世界最快樂和最驕傲的人。”

最后在1956年圣誕節前,她得出了實驗里宇稱稍有不守恒的結論。因為她對自己實驗的準確性很有信心,他們就宣稱在β衰變中宇稱不守恒。

吳健雄宣稱了她的實驗以后,美國最重要的報紙《紐約時報》頭版有了這個消息(見上圖)。我們可以說,因為宇稱守恒是一個基本的觀念,現在突然有了一個漏洞,就好像一個堤壩被攻破了,所以物理學家們就都趕緊去測試在各種弱相互作用下宇稱是否守恒。接下來的五年里,人們進行了幾百個類似的實驗。因為這是一個普遍現象,所以不只是高能物理學家,很多其他方向的物理學家都可以做這個實驗。幾百個實驗做出來的結果是什么呢?就是證實了宇稱不守恒是所有弱相互作用下的一般特征。

5

吳健雄的實驗導致了以后幾年很多不同的研究路徑——不只是一個實驗,而是整個路徑都有了一些改變。第一,她把“對稱觀念”提升為基本理論里頭的一個中心觀念。第二,除了宇稱(parity),P守恒不守恒以外,還有兩種離散對稱性——一個叫C(Charge conjugation,電荷共軛),一個叫T(Time reversal,時間反演),在吳健雄的P不守恒實驗做出后,C也被證明不守恒。1964年,有兩個美國的物理學家帶領了兩個學生,他們證明了T也不守恒。后來他們在1980年得到了諾貝爾獎。第三,在β衰變里頭除了有電子出現以外,還有中微子出現,對中微子性質的研究具有決定性影響。這個深入的研究導致了三個諾貝爾獎。在1988年,因為發現有兩個不同的中微子而得了諾貝爾獎。到了1995年,發現了還有第三種中微子,又有了一個諾貝爾獎。到了2002年,發現這三種中微子之間可以互相轉換(中微子振蕩),這是以前沒想到了,這又得了一個諾貝爾獎(編注:2002年諾貝爾物理學獎的一半獎勵的其實是“探測宇宙中微子”)。

可是吳健雄始終沒有獲得她應該得到的諾貝爾獎。這是什么道理呢?這有很多種不同的討論。一個討論呢,是說諾貝爾獎有一個規矩,必須是在那年的2月1號以前發表的文章才有可能得諾貝爾獎。她的文章是發表在2月1號以后,所以那一年的諾貝爾獎不能夠包含吳健雄。這個話雖然有道理,可是你當然也很容易問了:很顯然應該也給吳健雄。因為李政道跟我只是提出來這個理論,這個理論不能算證實,必須有實驗支持,而這個實驗室吳健雄做的。所以假如在那年的十月底,他們在討論諾貝爾獎的時候,最容易的一個辦法就是:今年我們不給這個方面的,而給別的方面——這是常常有的事情——然后到第二年,到了1958年,吳健雄的文章就合格了,就也給吳健雄。這不是很簡單的一個解釋嗎?所以這個解釋不能夠自圓其說。

可是又有一個解釋說,諾貝爾獎還有另外一個規矩,就是諾貝爾獎不能給四個人,只能給一個、兩個或者三個。那么吳健雄實驗的重要伙伴,就是那幾個國家標準局的合作人,其中有一個是最重要就是Ambler,Ambler后來做了國家標準局的主任。Ambler當時是一個很年輕的杰出的低溫物理學家。所以當時你要給吳健雄,那必須要給Ambler,所以就變成四個人。所以他們討論了一下,結果就沒有給吳健雄。這個理論有人贊成——通常是低溫物理學家贊成這個理論——可是做β衰變的物理學家不贊成這個理論。

到底哪個是對的,現在還不知道。不過諾貝爾獎金委員會也有一個規矩,說是一個獎給了五十年以后,可以讓科學史的研究者看看五十年前的檔案。所以我猜想現在一定已經有科學史的研究者到斯德哥爾摩,去看五十年前的檔案了,那么也許他們會得出來一個結論。(編注:關于吳健雄的實驗原理以及為何沒能獲得諾獎的問題,我們推薦讀者閱讀此前《返樸》發表的這篇文章《郵票上的吳健雄與鏡子中的物理學》)

吳健雄在伯克利獲得博士學位的時候,她的導師是Emilio Segre,Emilio Segre后來在1959年也得到了諾貝爾獎。Emilio Segre是意大利出身的,他是在相當有名了以后才搬到美國去,以后長期住在美國。他在晚年的時候寫了一本書,這本書我印象中現在好像已經有中文翻譯了,我推薦給在座的年輕的同學From X-rays to Quarks,中文名《從X射線到夸克》,這本小小的書把20世紀理論和實驗———不過是以實驗為主———基本物理學的發展用一個通俗的語言講出來。我把這個書推薦給大家。我特別要提出來的是他這個書里頭有一段,這本書里當然也講到了宇稱不守恒,也講到了他的這個學生,我把它翻譯念給大家聽。

“這三位中國物理學家顯示了下面的預測:歷史上中國曾扮演世界文化領袖的角色。當中國從她(目前)的浴血革命時代走出,重新擔任她的歷史角色以后,她對未來世界的物理學將有多么大的貢獻。”

我跟在座的各位年輕的同學講,你們是處在一個大時代。全世界人民都已經看出來了,說是中華民族已經走出了浴血革命的時代,希望而且一定可以在世界文化里頭扮演領導角色。那么我希望Segre的這一段話,你們能夠想到它的深意。