【科普】生活在高本底地區, 日常輻射需要防護嗎?

說到輻射,想必大家并不陌生,而且在日常生活中,所謂的輻射我們也經常接觸到——食物、房屋、天空大地、山水草木乃至人們體內都存在著輻射照射。一般情況下,受到輻射低本底水平的照射對我們人體是沒有影響的。

那么,我們經常提到的輻射本底水平是什么呢?其實,它是指環境中天然存在的放射性輻射量,主要包括兩個方面:一是來自宇宙空間的射線輻射;二是來自自然界土壤、巖石、水和大氣中的天然放射性核素產生的輻射。天然輻射就其對人體的作用而言,又可分為內外照射兩部分。外照射是來自宇宙射線和地殼及大氣中的放射性物質;內照射主要來自食物、水和空氣中的放射性物質,經食入和吸入而沉積于體內構成體內照射。

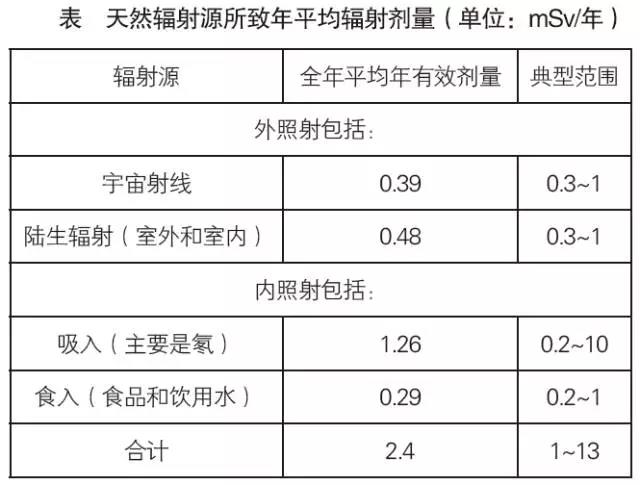

據聯合國原子輻射影響科學委員會報告書(UNSCEAR2008)估算,天然本底輻射導致的個人年輻射劑量,全球平均為2.4mSv,典型范圍值1~13mSv,如下表,而我國平均2.3 mSv。

我國高輻射環境本底地區有哪些?

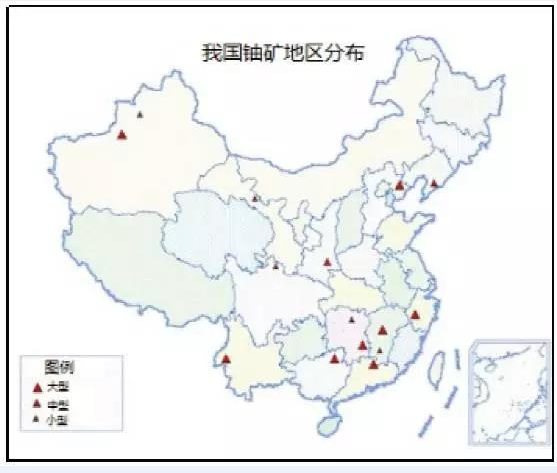

世界上有些地區,由于地表層含有高濃度的鈾、釷,從而使地表γ射線劑量高于一般地區,稱為高本底地區。我國天然高輻射環境本底地區(簡稱HBRA)主要分布在鈾/釷礦床以及伴生放射性稀土礦床地區附近,其中鈾礦主要分布在江西、廣東、湖南、廣西,以及新疆、遼寧、云南、河北、內蒙古、浙江、甘肅等地,如圖所示。

伴生放射性稀土礦床主要分布在內蒙古、四川、山東、江西、廣東、廣西、福建、湖南等地,如圖所示。

高輻射本底水平的照射有何影響?

廣東陽江地區是我國著名的天然輻射高本底地區,人均年劑量高達6.4 mSv/年,約是全國平均值的3倍。為探索長期小劑量低劑量率天然高本底輻射的健康效應,特別是小劑量輻射致癌危害概率估計和預測,自1972年以來,針對該地的輻射流行病學研究已堅持了30多年而未間斷,是世界上同類研究中觀察時間最長的研究。

中國疾病預防控制中心輻射防護與核安全醫學所的學者魏履新,對陽江高本底輻射地區進行為期18年的流行病學研究(1986-2004年),調查結果表明高輻射環境本底的陽江地區地表γ輻射量為1.87mSv/年,高于對照區的4.25倍;長期居住在高輻射環境本底地區居民的癌癥死亡率雖與對照組無統計學上的差異,未發現高本底地區居民癌癥死亡增加,但是該地區居民的淋巴細胞形態轉變率反應性增強,且居住在高輻射本底地區的居民外周血淋巴細胞染色體的非穩定性畸變(雙著絲粒、環)頻率顯著地高于對照地區居民的相應值,并隨著輻射累計劑量的增加而增加,這表明高輻射本底對人體的細胞遺傳是有一定的危害作用。因此,生活在高本底地區,對日常輻射的防護是有必要的。

長期居住在高輻射本底水平地區,人體容易受到各種電離輻射而發生各種類型和不同程度的損傷,統稱為放射性疾病。

一般長期居住在高輻射本底水平地區容易引發的疾病有:

1、外照射慢性放射性病:臨床表現有明顯的無力型神經衰弱綜合征,如頭暈、疲倦、無力、失眠或嗜睡、多夢、記憶力減退、食欲不振等;

2、內照射放射性病:過量的放射性核素進入人體,使全身受到照射,其有效累積劑量當量大于1Sv,而引起的全身性疾病。如放射性核素氚、鈉等進入人體后可能引發神經衰弱綜合征和造血系統障礙等;

此外,還有可能引發放射性皮膚損傷、放射性白內障、外照射放射性骨損傷、放射性腫瘤、放射性甲狀腺疾病等。

如何進行安全有效的電離輻射防護?

電離輻射的安全防護有三要素:時間、距離、屏蔽。

時間防護。停留在放射源附近的時間越短,接受到的放射性輻射時間越短,對身體損害越小。針對居住在高本底地區的居民,可選擇經常性到其他地區探親訪友,避免長時間停留在高輻射本底地區。

距離防護。越是遠離放射源,受到的放射性輻射越少,身體受到的損害越小。居民可把住房選址選擇遠離放射性集中區域。住房建材也選擇放射性含量低的材質,盡量少使用花崗巖以及其他顏色艷麗的材質作為建房的材質。居住的房屋,應勤通風,防止室內氡的積累。

屏蔽防護。在放射源周圍增加屏蔽層,受到的輻射損害將減少。可用金屬,如鉛塊作為屏蔽層,在必要情況下,居民可穿輻射防護服進行自我保護。

除此之外,居民應適當性增加運動,增強自身的抵抗力和免疫力,平時也可多吃一些海帶、綠豆、胡蘿卜、櫻桃、無花果、蘋果、香蕉、茶葉等食物,增強身體素質。