自上世紀60年代人類首次發現中子星以來,人們對這個密度驚人的神秘天體充滿了好奇,通過多種手段進行了大量探索。而在5月1日發表于《自然-物理》(Nature Physics)雜志的一篇論文中,科學家們通過精確測量原子核的質量,從新的角度揭示了中子星的性質。

密度驚人的小不點

中子星,可以說是一種極其擰巴的天體。它是一個“大胖子”,質量大約有2倍的太陽質量;可同時它又是個“小不點”,直徑只有20公里左右,還不如一些地球上的城市。除了黑洞和一些假設的天體(如白洞、夸克星、奇異星等)外,中子星是目前已知的最致密的星體。在中子星上,每立方厘米的物質足足有幾億噸。如果要使地球的密度和中子星相當,則需要把地球壓縮至半徑僅為150米的圓球,想想就恐怖!

圖 中子星藝術圖 圖源| Casey Reed

中子星是怎么形成的呢?科學家們認為,當恒星壽命結束時,經過引力塌縮,在其核心會形成殘余物,而中子星就是殘余物的一種。如果殘余星體的質量超過極限,不足以支撐中子星,它會繼續坍縮形成黑洞。一旦形成,中子星就不再主動產生熱量,并隨著時間的推移而冷卻;然而,中子星仍可能通過碰撞或吸積臨近星體的物質進一步演化。大部分研究認為,中子星幾乎完全由中子組成;電子和質子通過電子俘獲結合形成中子。中子星依靠中子簡并壓與核子間的核排斥力對抗強大的引力。中子星的表面還有強大的磁場和猛烈的X射線。I型X射線暴發生在中子星與伴星(通常是一顆紅巨星)組成的雙星系統中,是目前已知的最頻繁的天體熱核爆發過程,也是太空望遠鏡所能觀察到的最亮的天文現象之一。

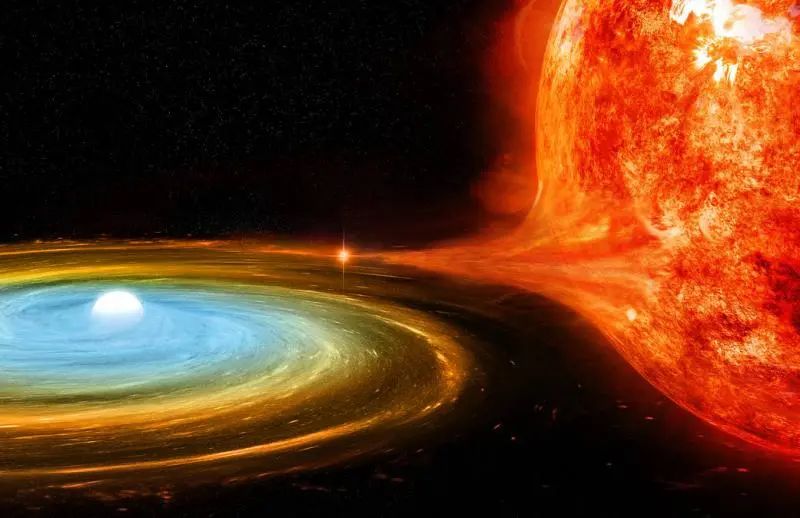

圖 中子星與伴星組成的雙星系統的示意圖 圖源| NASA/CXC/M. WEISS

中子星強大的引力將伴星中富含氫和氦的燃料吸積到中子星的表面。當這些燃料的溫度和密度達到一定程度時,熱核反應會被點燃,在10-100秒時間內釋放出大量能量,形成X射線暴。

從原子核到中子星

X射線暴為研究中子星性質提供了窗口。X射線在逃離中子星的過程中需要克服萬有引力的影響,將一部分自身能量轉換為重力勢能。該過程會導致X射線的頻率不斷降低,顏色從藍到紅,被稱為“引力紅移”。引力紅移效應的大小與中子星自身的致密性條件息息相關。

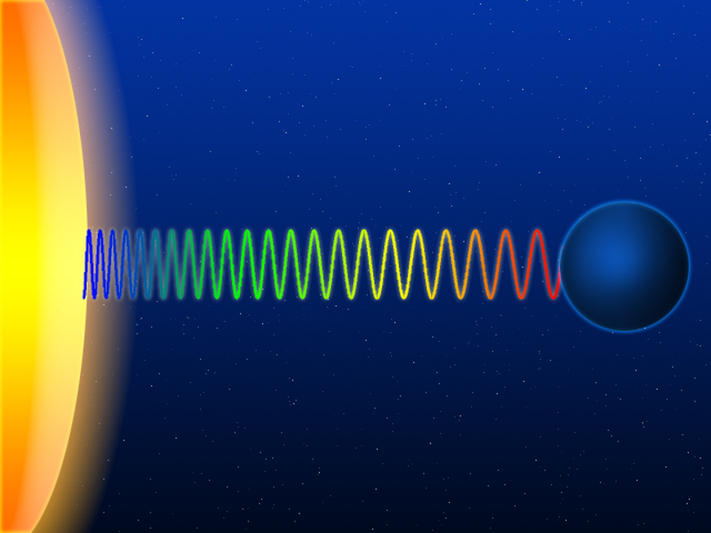

圖 引力紅移效應示意圖 圖源| VLAD2I和MAPOS

天文實驗主要通過測量每秒在單位面積上沉積的X射線能量,即X射線光度曲線,來觀測X射線暴。然而,由于中子星的引力紅移效應,使得地球上觀測到的X射線光度曲線和中子星表面的光度曲線存在差異。如果能準確得到X射線暴在中子星表面的光度曲線,并將其與地球天文觀測數據進行比較,可以得到中子星與地球的距離信息;還可以提取引力紅移系數的大小,得到中子星致密性的信息。而能否準確地模擬中子星表面的熱核反應過程是研究的關鍵。快速質子俘獲過程是驅動X射線暴的主要熱核反應之一,涉及到一系列遠離穩定線的短壽命缺中子原子核。其中,鍺-64等原子核扮演著非常重要的角色,被科學家稱之為“等待點核”。

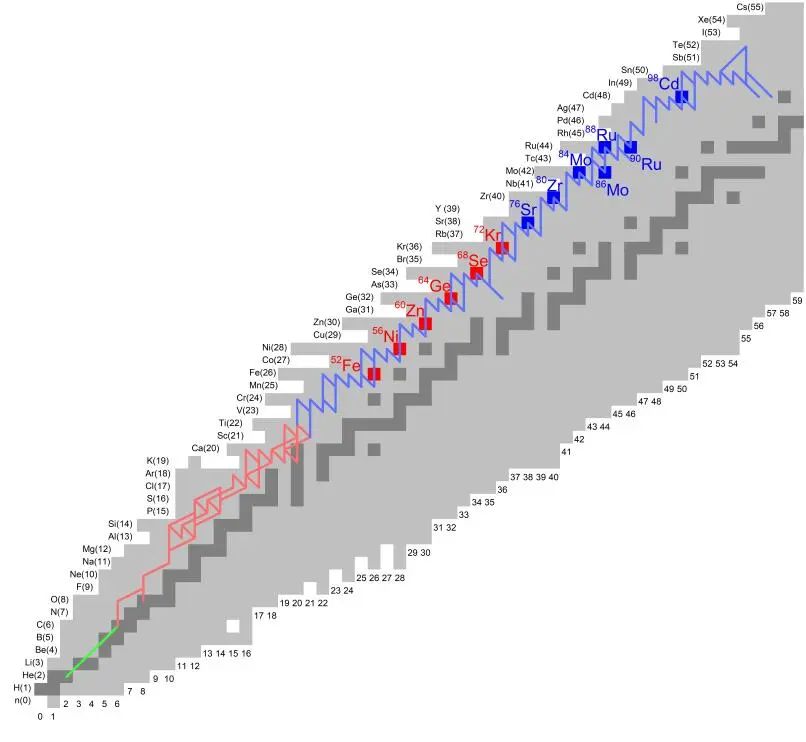

圖 I型X射線暴發生的熱核反應路徑包含3反應(綠線)、突破過程(紅線)和快質子俘獲過程(藍線) 。圖源| 參考文獻[3]

鍺-64就像是核過程路徑上的一個“十字路口”,是核反應進行到中等質量核區時遇到的一個重要的擁堵路段。鍺-64附近的原子核質量,尤其是砷-65、硒-66的質量,對核反應的走向和能量釋放具有重大的影響,并進一步決定了X射線暴灰燼中的元素豐度、光度曲線的形狀和持續時間等。

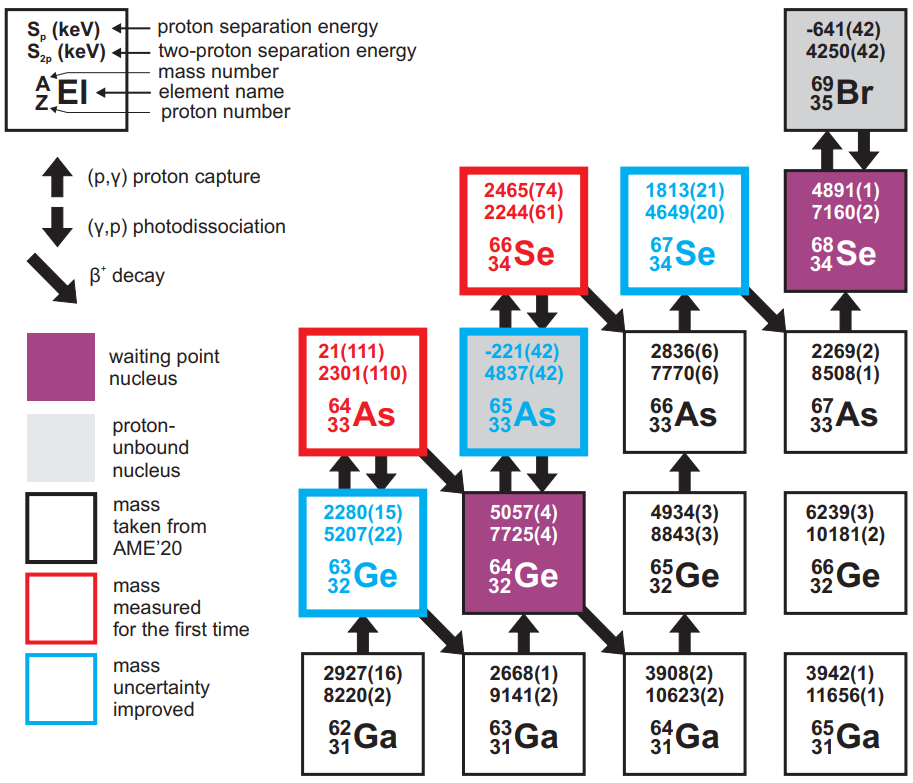

圖“等待點”鍺-64附近的核素圖。圖源|nature physics

因此,精確測量鍺-64附近原子核的質量,對于深入理解X射線暴和確定中子星的性質非常重要。

“小質量”發揮“大作用”

原子核的質量雖然極其輕微,卻在中子星性質的研究中發揮著重要作用。中國科學院近代物理研究所原子核質量測量團隊與合作者基于蘭州重離子加速器冷卻儲存環,利用國際首創的新型質譜術,精確測量了一批關鍵原子核的質量,研究了中子星表面的X射線暴,從新的角度約束了中子星的性質,成果發表在《自然-物理》上。

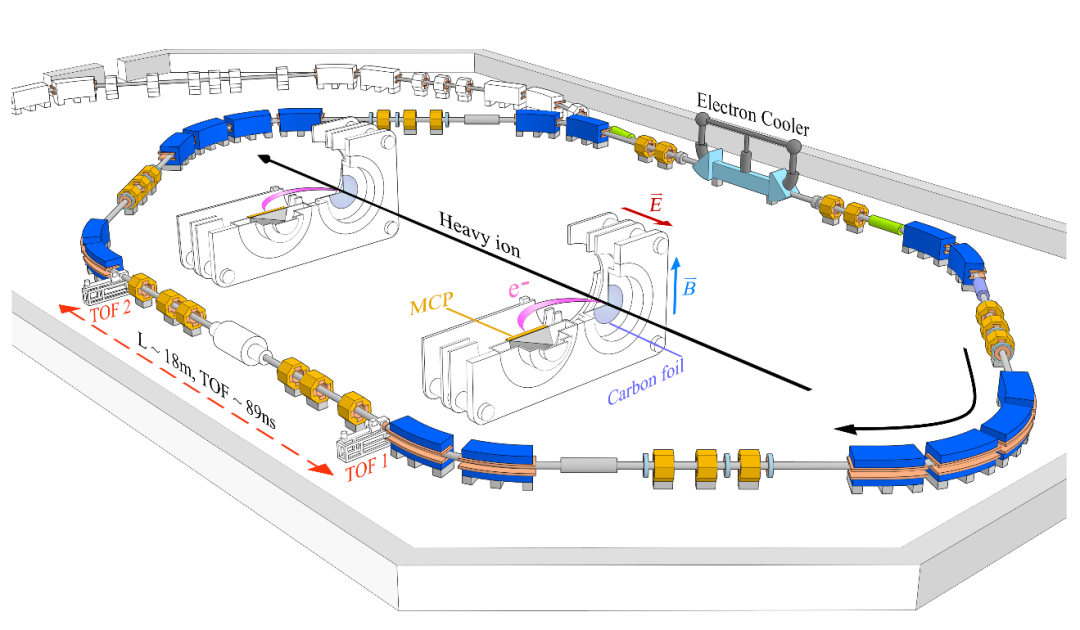

2011年,近代物理所質量測量團隊首次測量了短壽命原子核砷-65的質量,它是鍺-64的質子俘獲產物,為研究快速質子俘獲過程中鍺-64等待點核問題提供了關鍵數據。但要想徹底明確鍺-64周圍的核反應流,鍺-64的雙質子俘獲產物硒-66及其他附近原子核的質量也非常重要。然而,這些原子核的產額極低、壽命很短,測量難度大,多年來國際上一直未能突破。歷經十余年努力,該團隊研發了新一代等時性質譜術,并將其命名為“磁剛度識別的等時性質譜術”。新型質譜術具有高精度、單離子靈敏、高效率、短測量時間、無背景污染等優點,是目前國際上最先進的短壽命、低產額原子核質量測量方法之一。

圖 蘭州重離子冷卻儲存環(實驗環)示意圖。新型質譜術利用儲存環直線段的兩臺飛行時間探測器,同步高精度測得短壽命離子的循環周期與速度。圖源| 近代物理所

利用新型質譜術,近代物理所聯合多家單位精確測量了砷-64、砷-65、硒-66、硒-67、鍺-63等原子核的質量,從而在實驗上首次確定了與等待點核鍺-64相關的所有核反應能。其中,砷-64和硒-66的質量是國際上首次測量,其他原子核的質量精度均得到提高。

圖 基于蘭州重離子加速器的原子核質量測量探測裝置 圖源| 近代物理所

通過研究新的原子核質量結果對X射線暴和中子星性質的影響,研究團隊發現新的結果使快速質子俘獲過程發生了變化,X射線光度曲線峰值增加、尾部持續時間延長。對比目前天文觀測數據最豐富的、代號為GS 1826-24的中子星X射線暴觀測光度曲線,團隊發現該中子星與地球之間的距離更遠(需增加6.5%)、中子星表面引力紅移系數需要降低4.8%。中子星表面引力紅移系數的上述變化意味著中子星密度比預想的要低一些。另外,質量變化導致快速質子俘獲過程反應產物豐度分布發生變化,意味著X射線暴后中子星外殼的溫度會比通常認為的更高。“小質量”發揮了“大作用”。中子星的性質研究是一個重要的前沿課題,可通過天文觀測、重離子碰撞等不同方式進行研究。在本研究中,科研團隊通過精確測量原子核的質量,結合理論計算得到中子星表面更精確的X射線暴光度曲線,和天文觀測比較,從新的角度約束了中子星的質量和半徑的關系。