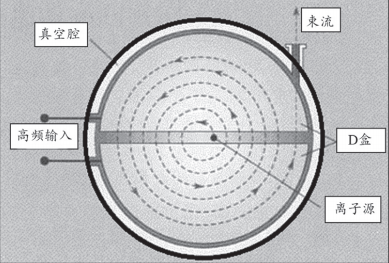

玖源-11 型回旋加速器

圖片來源:四川玖誼源粒子科技有限公司

醫用回旋加速器的原理

醫用回旋加速器可以根據本身設計的差異分為單束流回旋加速器與雙束流回旋加速器,正離子回旋加速器與負離子回旋加速器,立式回旋加速器與臥式回旋加速器等。其結構主要由磁場系統、射頻系統、離子源系統、束流引出系統、靶系統、真空系統、冷卻系統、控制系統和診斷系統等主要部件組成。

醫用回旋加速器的基本原理是:位于中心部分的離子源氣體經過電離后發射出粒子束流,在半圓形電極盒(D盒)中運動。粒子束流在磁場和電場的作用下被不斷加速,其運行軌道近似于螺旋形。粒子束流經過多次加速后圓周軌道半徑達到最大值并獲得最大能量,利用束流引出系統將此處的粒子提取出來,引入靶室照射靶物質發生核反應,從而產生所需要的醫用放射性核素。

醫用加速器工作原理示意圖

原來醫用回旋加速器的原理是這樣,那么核醫學科常用的放射性藥物18F-FDG具體是如何制備的呢?

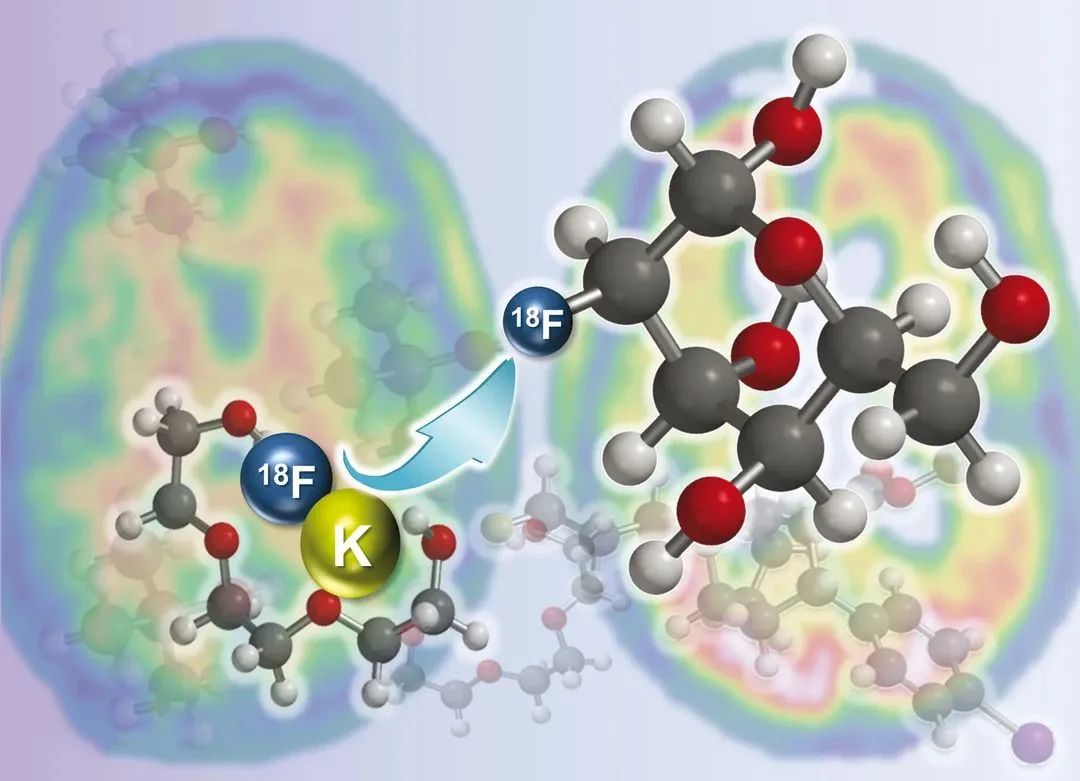

以日本住友10MeV質子能量回旋加速器(型號HM-10HC)為例,HM-10HC屬于氫負離子(H-)加速器,其工作原理為高純度H2進入離子源后被電離形成H-,RF射頻系統將H-提取出來進入加速器真空腔體加速。束流旋轉真空腔體一周經過2個D盒得到4次加速。隨著束流速度的增加,束流旋轉的半徑越來越大,此時束流的速度與其旋轉半徑的比值保持不變,即旋轉頻率為一個常數,并與電極極性變化頻率保持一致。當H-束流被加速至最大能量時,H-束流經過剝離碳膜被剝離兩個電子而成為質子束流,將其引出加速真空腔并使其撞擊重氧水(18O)發生18O(p,n)18F反應而產生18F-。回旋加速器生成的18F-傳輸至熱室,經熱室合成標記藥物18F-FDG

醫用回旋加速器的臨床應用

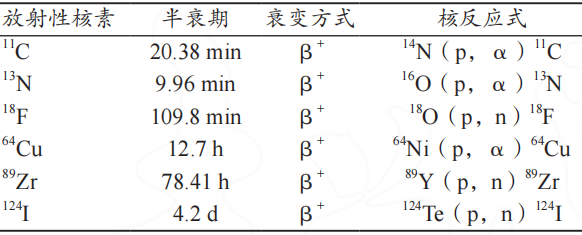

在醫學領域,醫用回旋加速器常用于生產醫用放射性核素,且主要以生產短半衰期的正電子核素為主,醫用回旋加速器主要生產氟-18、碳-11、氮-13及固體靶核素銅-64、鋯-89、碘-124等。根據醫療機構的特點和需求,醫用回旋加速器必須具備占地面積較小、設備性能穩定性好、設備故障率低及設備操作系統通俗易懂等特點。醫療機構配置醫用回旋加速器降低了核醫學科室對廠家放射性藥物的依賴,特別是解決了核醫學對短半衰期正電子核素的需求問題,大大促進了核醫學診療技術在醫學領域的應用與研究。

醫用回旋加速器生產常用放射性核素

18F的制備及應用

18F是醫用回旋加速器制備的主要正電子核素,半衰期為109.8min,主要核反應式為18O(p,n)18F。與其他醫用正電子核素相比,18F半衰期較長且標記靈活,易與含氨基、羥基、巰基等的化合物相結合,可取代有機分子中的氫原子、羥基和其他鹵素原子,是比較理想的正電子示蹤核素。18F標記的2-[18F]-氟-2-脫氧-D-葡萄糖 (18F-FDG)是目前PET/CT臨床診斷中使用的最常見、最廣泛的顯像劑,其測定葡萄糖代謝的靈敏度非常高,是醫用最廣泛的非特異性正電子顯像劑,常應用于腫瘤的顯像。

18F還應用于標記氟-[18F]-3’-脫氧-3’-胸腺嘧啶核苷(18F-FLT),進行腫瘤增生特性的顯像研究;標記3-18F-2-羥基丙基-2-硝基咪唑(18F-FMISO),進行乏氧細胞的顯像;標記O-(2-18F-氟乙基)-L-酪氨酸(18F-FET)可濃聚于腫瘤周圍進行顯像。

此外,18F還可標記AV-45、膽堿等多種藥物,應用于臨床診斷研究,是目前臨床應用最為廣泛的醫用正電子核素。

11C的制備及應用

正電子核素11C,半衰期為20.38min,是醫用回旋加速器制備和醫學研究常用的放射性核素之一,制備使用的靶材料為氮氧混合氣體,主要核反應式為14N(p,α)11C,經質子照射發生核反應后得到11C核素(以11C-CO2的形式存在)。11C化學性質較強,可以標記多種化合物,目前11C標記的主要放射性藥物有11C-膽堿、11C-蛋氨酸、11C-乙酸鹽、11C-多巴胺托烷、11C-甲氨苯并噻唑、11C-雷氯必利等,主要應用于腫瘤、心肌代謝、癲癇、帕金森、老年癡呆等疾病的臨床研究。

正電子核素11C生產成本低廉,性價比較高,是不錯的正電子PET診斷核素,特別是對腫瘤、心肌代謝、癲癇、帕金森、老年癡呆等疾病有較高的應用價值,但因其半衰期稍短,生產1次只能滿足4~6個檢查使用,臨床上主要用于18F-FDG PET/CT顯像的輔助診斷,可提高PET/CT診斷的精準性。

13N的制備及應用

正電子核素13N,半衰期9.96min,以住友HM-10HC(10MeV)醫用回旋加速器為例,其制備使用的靶材料為16O-H2O加1mmol/L乙醇的水溶液,主要核反應式為16O(p,α)13N,經質子照射發生核反應后得到13N核素。在臨床醫學研究中,13N主要用于標記13N-氨和13N-氨基酸等放射性藥物,以及測定心肌血流和局部腦血流等方面的研究。

13N生產制備成本低廉,化學標記步驟簡單且容易獲取,是用于臨床診斷研究比較好的正電子PET核素,特別是在心肌血流灌注方面的應用比較廣泛,缺點是半衰期較短,生產1次只能滿足1~2個檢查使用。

64Cu的制備及應用

正電子核素64Cu(半衰期12.7h;β+:0.653 MeV,17.4%;β-:0.578MeV,39%;EC:43.1%),常使用回旋加速器制備,靶材料為固體64Ni,經過質子束流轟擊后發生核反應制備64Cu,形成的64Cu一般以64Cu2+的形態出現。根據64Cu的物理特征,它既能成為較好的正電子診斷核素,又具有一定的治療作用。根據其化學特征,64Cu2+易與N、S、O等原子的配體形成相對穩定的配合物,已經成功標記在氨基酸、多肽、蛋白質、核酸及納米質粒上。64Cu-TETA-OC和64Cu-DOTA-TATE是當前應用于臨床的主要的64Cu標記生長抑素類似物,可以進行神經內分泌腫瘤顯像的顯像。

64Cu具有良好的物理半衰期及獨特的放射性特征,是一種較為理想的集診斷和治療于一身的正電子示蹤核素。然而,64Cu的制備流程復雜、成本高昂,使得很多醫學研究者和普通醫院望而卻步,大大限制了64Cu的市場推廣、臨床普及和醫學研究進展。

89Zr的制備及應用

正電子核素89Zr,物理半衰期78.41h,最大正電子能量0.897MeV,發射0.909MeV的γ射線,湮沒輻射后發射511KeV的γ射線。在國外,已有諸多單位對89Zr進行生產制備和醫學研究。而國內,北京大學腫瘤醫院的王風等通過住友20 MeV醫用回旋加速器,設計制備了固體靶片 89Y,解決了靶體冷卻、靶片裝載等難題,成功研制了正電子核素89Zr(繼續制備11次成功率 100%),其平均產額可達34.8MBq/(μA·h),單位靶面積產額為44.4MBq/(μA·h·cm2 ),提高了國內生產、制備、研究89Zr的能力水平。

89Zr可以作為抗體標記正電子免疫顯像劑,用以觀察具有類似生物半衰期的抗體在體內的代謝過程,實時反映腫瘤免疫治療藥物在體內的分布情況,篩查適合行抗體靶向治療的患者。89Zr標記的非抗體物質還能用于相關臨床研究的評估和指導。與64Cu相比,制備89Zr使用的89Y泊片成本非常低廉,且質子能量大于10MeV的醫用回旋加速器就可以進行生產,大多研究者和單位都具備相關的研究條件,固體靶89Zr相關的研制和醫學研究將會成為未來的研究熱點。

124I的制備及應用

正電子核素124I半衰期4.2d,發射600KeV的γ射線,正電子最大能量為2.1MeV,湮沒輻射后發射511KeV的γ射線。124I可通過多種核反應進行制備,采用質子醫用回旋加速器與124Te(p,n)124I核反應進行生產制備是比較常見的方法,主要因為其產額和純度高、易于提取,且使 用質子能量大于10MeV的醫用回旋加速器便可滿足正電子核素124I的制備條件。

當前,全球已有諸多研究機構利用醫用回旋加速器與124Te(p,n)124I進行正電子核素124I的研究和開發。在國外,已有多家研究機構通過小能量醫用回旋加速器生產124I,并取得較好的成果。在國內,北京大學腫瘤醫院朱華等通過住友 20MeV回旋加速器和124Te(p,n)124I成功研制了124I并應用于醫學研究,為國內制備和研究正電子核素124I提供了寶貴的研究經驗和研究基礎。然而國內關于124I制備和應用的研究依然較少,方法需繼續探索和優化。

與臨床常用正電子核素相比,124I半衰期比較長(4.2d),使得長時間顯像和需要更高質量圖 像診斷的研究成為可能,同時可以進行遠距離輸送,便于集中生產制備,可滿足多家單位的使用和醫學研究,是集診斷和治療為一體的新興正電子核素,具有很大的發展前景。

根據相關研究,正電子核素124I進入人體后直接被鈉-碘轉運載體(NIS)攝取同時滯留于細胞內,124I特異性濃聚在NIS高表達的腫瘤組織和器官(甲狀腺、唾液腺等)周圍,使得相應器官的疾病(如腫瘤)行正電子顯像成為可能。

碘同位素是醫用研究和臨床常用的核素,常常被應用于標記單克隆抗體及其他分子,如124I-girentuximab,可精確地以非侵入方式鑒定腎透明細胞癌。目前,國內已有多家醫院和研究機構配置了醫用回旋加速器、配套使用的化學合成裝置、質量控制制備和放射性藥物分析儀器,已經具備潛在生產124I的能力。然而由于124I的制備工藝比較復雜,且制備成本較高,需配備獨立房間和熱室進行提純和標記,否則容易產生物理半衰期較長的放射性氣體碘污染而無法開展其他工作和研究。

總結

醫用回旋加速器是醫用放射性核素的主要來源,用于制備 PET/CT 顯像所需的正電子核素,其在臨床上具有很高的應用與研究價值。醫院配備醫用回旋加速器,不僅給醫學工作者提供了臨床應用和研究所需的放射性核素,同時也為研究者開發研制新的醫用核素和標記新型分子探針提供了技術條件和研究基礎,豐富了核醫學診治方案和手段,大大提高了醫療診治水平,也為廣大的普通工作者參與相關核醫學研究提供了便利條件和機遇。