由荷蘭尼沃海恩St. Antonius醫院的Human Adams博士領導的研究人員發現,在患者開始抗CD20療法(利妥昔單抗)治療后,成像數據與臨床結果顯著相關。這項研究是第一個在患者中測試該方法的II期臨床試驗。

Adams和同事寫道:“如果一種非侵入性生物標志物可以測量肺部CD20細胞的存在,這可能有助于在治療開始前區分臨床應答者和無應答者。”這項研究于2月24日發表在《歐洲核醫學與分子成像雜志》上。

免疫介導炎癥性疾病(IMID)伴間質性肺炎(IP)是一組引起肺組織瘢痕化的疾病,可使肺僵硬和無彈性。IMID-IP可以用利妥昔單抗等藥物治療,這種藥物可以破壞導致疾病的肺部異常B細胞。然而,作者寫道,該藥物的臨床反應是可變的。

Zr-89利妥昔單抗是一種PET放射性示蹤劑,設計用于與B細胞上的CD20受體結合,因此可以在PET掃描中顯示這些“靶”細胞的不同水平。在之前的一項研究中,作者證明了該方法的安全性。本研究旨在對一組患者進行進一步前瞻性評估。

作者寫道:“這是第一項前瞻性試驗,旨在研究這種新型成像技術在IMID-IP中的預測潛力,并將成像數據與利妥昔單抗治療后的臨床結果進行比較。”。

研究人員招募了21名肺功能惡化的IMID-IP患者。患者之前沒有接受過免疫治療,第一天接受了1000毫克劑量的利妥昔單抗。在第3天和第6天進行PET/CT檢查,計算每個患者B細胞的放射性示蹤劑攝取水平(標準攝取值,SUV)。

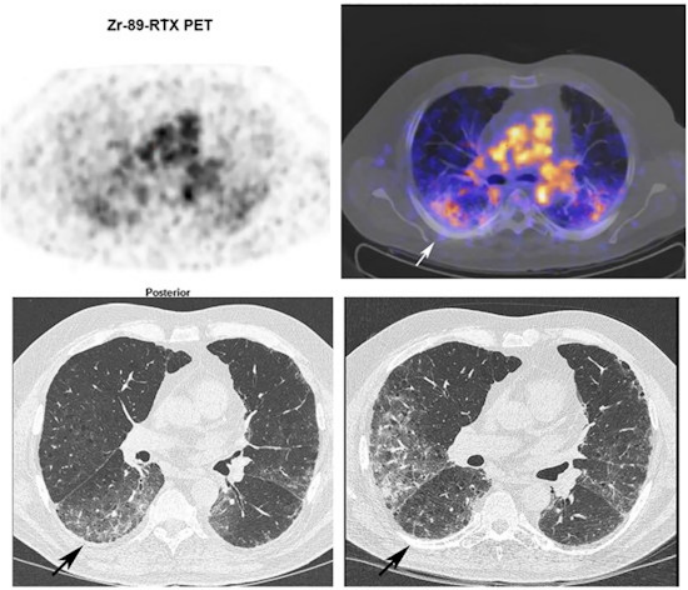

一例65歲纖維化非特異性間質性肺炎相關類風濕性關節炎患者的Zr-89利妥昔單抗PET/CT和HRCT(病例3)。Zr-89利妥昔單抗PET(左上)軸位PET圖像(右上)融合Zr-89利妥昔單抗PET/CT。PET基線時的HRCT(左下)和一年后的HRCT(右下)。PET/CT和HRCT之間的軸向視圖不完全匹配,因為HRCT是用吸氣命令執行的,而PET/CT處于靜止狀態。Zr-89利妥昔單抗活性更集中在下葉。Zr-89利妥昔單抗的中央區域與HRCT毛玻璃更相關;例如,見右肺下葉毛玻璃區域。利妥昔單抗治療一年后的HRCT在該區域未顯示該區域有任何毛玻璃。然而,在下葉的HRCT出現了新的毛玻璃區。患者的肺功能保持穩定。圖片由《歐洲核醫學和分子成像雜志》通過CC BY 4.0提供。

然后,在治療前和治療后6個月,研究人員將放射性示蹤劑攝取量與肺功能測試(PFT)進行了比較,如用力肺活量(FVC),這些測試用于將患者分為應答者或無應答者。

15名患者(71%)被分類為應答者。研究人員發現,當使用靶本底比值時,肺Zr-89利妥昔單抗PET SUVmean與患者FVC (K = 0.49)的變化顯著相關,但當單獨使用SUVmeans時則不相關。此外,根據研究結果,應答者的Zr-89利妥昔單抗SUVmean顯著高于無應答者。

該研究小組寫道:“較高的Zr-89利妥昔單抗的肺部攝取與PFT和治療結果的改善相關”。

最后,作者指出,在這些患者中使用利妥昔單抗是超適應癥的。他們指出,考慮到71%的患者在這項試驗中有反應,利妥昔單抗治療進展性危及生命的ILD患者是一種很有前途的挽救方案。

此外,他們寫道,這項研究表明,一種新的放射性標記抗CD20成像技術可能成為一種有用的非侵入性預測生物標志物。

作者總結道:“我們的數據顯示,與無應答者相比,用利妥昔單抗治療時,應答者的肺部CD20表達更高,因此值得對這種新型成像技術進行進一步研究。”