——文獻解讀 ——

圖片來源:北京大學首鋼醫院

正電子發射型電子計算機斷層顯像(Positron emission computed tomography,PET)是核醫學領域中一項先進的成像技術[1-4],由探測系統、計算機處理系統、圖像顯示和斷層床組成,利用正電子放射性核素(18F、11C、15O、13N等)湮沒輻射后,產生一對能量相同(511 keV)方向相反的強穿透γ光子,被探測器吸收,通過置換成空間位置和能量信號,經計算機處理重建出不同的斷層圖像,由于其可反映疾病的生理功能變化,因此被稱為“活體生化顯像”。PET/CT將PET的功能成像及CT的解剖學信息相結合,在分子水平上顯示組織細胞的代謝、功能、血流、細胞增殖和受體分布,廣泛應用于腫瘤、心血管疾病、神經功能病變等方面,為臨床提供疾病生理和病理診斷信息,已成為不可或缺的重要影像設備[5-7]。

#PET/CT的出現與發展#

PET/CT與傳統影像學檢查方法的比較

1998年,第一臺PET/CT出現,安裝于匹斯堡大學醫學中心。PET/CT的出現,極大彌補了傳統影像檢查設備的不足。PET/CT將功能成像與解剖成像相結合,不僅可以提供良好的空間分辨率,還可以反映分子功能的活動,與疾病的生理、生化過程密切相關,因此PET/CT利用其敏感性強、空間分辨率高、成像范圍廣的特點,在疾病良惡性診斷、分期、療效評估等方面發揮了重要的作用,逐步成為臨床重要的選擇。然而,PET/CT同樣存在缺陷,檢查費用高、組織分辨率低、藥物依賴性強等不足,限制其進一步的臨床應用與發展。

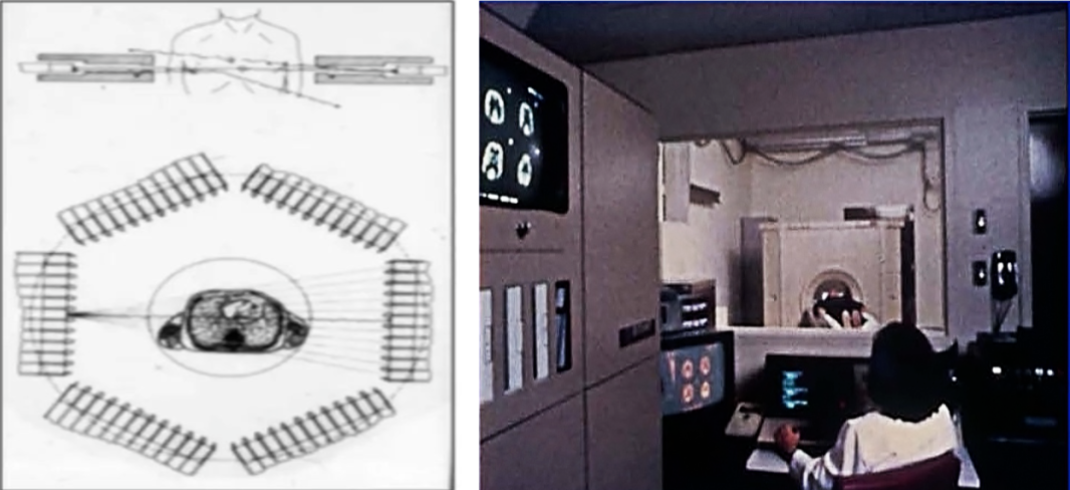

第一臺商品化PET(圖片來源:MI V Club在線)

PET/CT的設備組成與發展

PET/CT主要由探測系統、計算機數據處理系統、圖像顯示和斷層床等組成,探測系統中的探頭和計算機處理系統中的重建技術對成像的速度和質量有著重要的影響。隨著影像技術的發展與進步,PET/CT各組成設備也得到了更新,極大彌補了先前的不足。

·晶體探頭

探頭是PET的重要組成部分,而晶體是探頭的核心部件,不同的晶體材料嚴重影響PET的性能。碘化鈉(NaI)作為第一代PET閃爍探測器的單晶體,光輸出高、衰減時間比較快、發光波長能夠與光電倍增管匹配,從制備角度看,它具有熔點低、對稱程度高、原料價格便宜等優點,曾被認為是最為優良的閃爍探測器。然而NaI晶體易潮解,且對自身尺寸及粒子的選擇限制較大,因而目前基本被淘汰。

進入20世紀80年代,鍺酸鉍(BGO)晶體由于密度大、探測效率高、穩定性好,逐漸得到廣泛使用,取代了NaI晶體。BGO晶體具有維爾德常數大的突出優點,傳感器可以獲得較高的測量靈敏度[8]。雖然BGO的光輸出量只有NaI的15%,但其密度幾乎是NaI的兩倍,且原子序數更高,從而有較高的探測效率。但BGO晶體衰變時間長,從而限制了時間分辨率,不利于3D的采集。硅酸鉍(BSO)晶體作為新型的閃爍晶體出現,其具有高輻射硬度、短衰減時間、低成本等優點,引起了人們的極大關注。BSO晶體短的紫外吸收邊能更好地分離Cherenkov光和閃爍光,并有效收集Cherenkov光信號,使其成為未來雙讀出量能器和均勻強子量能器的最佳候選材料[9]。

BGO晶體的PET及美國電氣與電子工程師協會期刊文章(圖片來源:MI V Club在線)

2000年以來,硅酸镥(LSO)晶體上市,其密度和原子序數都較高,對γ光子有高的探測效率,衰變時間短,時間分辨率高,光子輸出量高。另外,它牢固且不吸濕,應用于PET,可實現快速3D掃描,尤其適合危重及兒童等不適于長時間檢查的患者。然而其對稱性較低,易開裂。隨后出現的硅酸釔镥(LYSO)閃爍晶體,表現出了非常優異的閃爍性能及發光均勻性[10]。

·重建技術

圖像重建對PET的分辨率提高、提升定量及半定量數值的精度起到重要作用。傳統PET/CT重建方法主要有解析法和迭代法,其中解析法常用濾波反投影法(Filtered Back-projection,FBP),其重建速度快,但噪聲大,導致精度受限;迭代法最常用有序子集最大期望值法(Ordered Subset Expectation Maximization,OSEM),其具有較好的分辨率和抗躁能力,定位及定量也較為精確,但重建速度慢。隨著技術的進步,各廠家紛紛研發新的重建方法,包括點擴散函數(PSF)、超高清(UHD)、飛行時間(TOF)、Q.Clear(也稱BPL)等。較傳統重建技術,縮短了成像時間的同時,提高了圖像質量和參數的準確性。

圖片來源:MI V Club在線

作為第一代技術,PSF主要可以糾正空間位置不同引起的錯誤,從而提高PET圖像的空間分辨率,在臨床使用多維爾評分(DS)評估18F-FDG PET圖像時,腫瘤和參考器官的量化限制了光學誤解的問題。與傳統的重建算法相比,PSF建模在腫瘤中顯著增加了標準攝取值(SUV),但在肝臟中僅適度增加。Enilorac等[11]欲探討這是否可能會影響DS,結果提示DS和彌漫性大B細胞淋巴瘤患者的風險分層均不受PET重建選擇的影響,PSF技術可常規在臨床中使用。

陸皓等[12]評估UHD重建法較傳統自由呼吸法在改善肺部病灶PET/CT檢查受呼吸運動而導致融合不良中的作用,發現屏氣采集配合UHD重建法得到的圖像融合良好占比較傳統法所得圖像更高;SUV、MTV40%、T/Bmax測量值受部分容積效應和移動邊界擴大效應的影響更小;加上更加精確的PSF在重建過程中的運用,使上述定量指標更加精確。Kuhnert等[13]評估UHD和OSEM PET/CT重建對量化的潛在影響時,使用Wilcoxon檢驗比較了兩種重建設置的定量攝取值及歸一化比率,發現對于測試的SUV和病灶瘦體標準攝取值(SUL)數據,在OSEM和UHD重建后觀察到顯著差異;OSEM和UHD重建后的比率平均值有顯著差異,與OSEM重建相比,UHD重建后SUV和SUL及歸一化比率平均高出60%。

第二代技術叫TOF。TOF技術可以帶來更好的圖像質量、更少的用藥劑量、更快的采集速度,提高靈敏度。張新等[15]評估TOF技術在一體化PET/MR上圖像質量、半定量分析中的應用價值,對比研究21例腫瘤患者TOF及非TOF方法重建的PET圖像對于原發腫瘤性病變的SUVmax、SUVmean和信號噪聲比(SNR)的差異,證實利用TOF技術重建獲得的圖像在病灶的半定量分析上優于非TOF重建方法,同時TOF可較明顯改善圖像質量。

TOF,是“Time of flight”的簡寫,即“飛行時間技術”,這個技術的基本原理:PET 探測器能分辨出一對由湮滅反應產生的方向相反的伽瑪光子到達探測器的時間差,憑這個時間差,就可以確定湮滅事件發生的具體范圍。

近年來,超級迭代Q.Clear作為第三代重建技術,實現了高清圖像與真實SUV定量的目標,成為應用的熱點。林樂軍等[14]通過對60例腫瘤患者PET圖像按照OSEM、TOF+PSF和Q.Clear(β值=350)3種重建技術對圖像進行重建,獲取PET參數并進行分析,以探究Q.Clear重建技術對18F-FDG PET/CT正常組織代謝參數及圖像質量的影響,結果證實Q.Clear重建技術在穩定正常本底組織代謝參數的前提下,明顯降低了圖像噪聲,提高SNR,能很大程度上改善圖像質量,尤其對體質量較大的受檢者的圖像質量改善更加明顯。

Wu等[15]為了評估不同PET/CT重建算法的量化準確性,使用4種不同的方法重建:OSEM、TOF+OSEM、TOF+PSF+OSEM以及Q.Clear,測量了體模研究中的恢復系數(RC)和對比恢復(CR),研究表明Q.Clear重建技術提高了對真實攝取的量化精度,大大提高了PET/CT成像的診斷信心和治療反應評估,尤其是對微小肺結節。

#PET/CT藥物的研發與進展#

基于正電子核素標記藥物在體內的攝取、組織分布和相關代謝數據,可以在腫瘤的治療和診斷過程中檢測到反映病理癥狀的臨床信息。因此,放射性核素示蹤劑在許多疾病的早期診斷、良惡性鑒別、分期、分級和療效預測中發揮著不可或缺的作用[16-18]。

國產醫用回旋加速器(來源:四川玖誼源粒子科技有限公司)

正電子藥物多由回旋加速器制備而成,常見放射性核素包括18F、11C、15O、13N等。與其他放射性核素相比,18F的應用非常普遍,因為它具有理想的半衰期(109.8 min)和高正電子峰度。18F的引入可形成穩定的化學C-F鍵,有助于多步標記反應和延遲成像[19]。其制備方法通常有親核氟代標記法和親電氟代標記法,還包括同位素交換標記、環加成標記和Al-18F配合物標記法[20]。目前臨床應用最廣泛的18F-FDG就是在脫氧葡萄糖(DG)上加氟制備成的,進行葡萄糖代謝顯像,然而18F-FDG并非特異性顯像劑,臨床應用過程中,往往出現假陰性或假陽性,從而影響疾病的診斷。隨著影像技術的發展,藥代動力學更好、副作用更小、靶點選擇性更強、特異性更高的新型藥物不斷被研發出來,以滿足臨床需求,其中應用較為廣泛的包括18F-FET及18F-FDOPA,在神經系統腫瘤方面,診斷效能明顯優于18F-FDG[21-23]。

#PET/CT臨床應用現狀與發展#

腫瘤是中國居民的主要死亡原因,2020年中國癌癥新發病例約450萬例,死亡約300萬例[24]。早發現、早診斷、早治療是降低惡性腫瘤病死率、延長生存時間的關鍵措施[25]。近年來,PET/CT廣泛應用于臨床,并在腫瘤的診斷、分期、療效評價、檢測復發轉移、預后評估等方面顯示出重要的作用和價值。

圖片來源:MI V Club在線

腫瘤的早期診斷

腫瘤的早期診斷對患者治療方案的制定和預后具有至關重要的意義。PET/CT不但可以反映腫瘤的形態特征,還可以通過腫瘤的代謝情況,對其發展程度進行判斷。劉芳蕾等[26]在2013年的研究中證實,18F-FDG PET/CT對肺結節的早期診斷有較高的價值,對肺癌的分化程度也有一定的提示作用,聯合血清腫瘤標志物檢測可提高肺癌早期診斷的特異度;李佳錚等[27]指出,PET對早期胃癌的檢出能力有限,但可輔助預測早期胃癌內鏡下黏膜切除術(ESD)的根治性及監測術后復發;李可心等[28]研究發現18F-FDG PET/CT利用糖醇解總量(TLG)、腫瘤代謝體積(MTV)等代謝參數可預測早期宮頸癌盆腔淋巴結轉移。

PET/CT不僅適用于腫瘤的早期診斷,對非腫瘤性病變的早期改變同樣具有提示意義。張萍等[29]探討了18F-FDG PET/CT在早期活動性大動脈炎患者中的診斷價值,采用獨立樣本t檢驗比較SUVmax值的差異,結果提示18F-FDG PET/CT是一種檢測早期動脈炎癥變化的有效方法,可用于早期活動性大動脈炎的診斷。

良惡性病變的診斷及鑒別診斷

腫瘤良惡性的鑒別診斷是臨床遇到的普遍問題,關系治療方案的選擇。傳統影像往往通過形態、密度及信號的改變進行診斷,但部分復雜病變仍難以鑒別。利用良惡性腫瘤不同的生理、生化特征,PET/CT可以通過腫瘤代謝情況,提示病變的良惡性,進而指導臨床治療方案的選擇。

Tatc等[30]評價了18F-FDG PET/CT在肺類癌和肺錯構瘤鑒別診斷中的應用價值,采用Mann-Whitney U和Kruskall-Wallis H試驗比較錯構瘤和類癌的平均直徑和平均SUVmax,肺類癌的攝取從輕微到強烈不等,肺錯構瘤可見18F-FDG攝取,而非典型類癌和典型類癌的平均SUVmax高于錯構瘤,并認為在腫塊周圍伴有支氣管梗阻的情況下,必須懷疑肺類癌。

Ozmen等[31]比較了FDG PET/CT在結核性胸膜炎(TP)和惡性胸膜間皮瘤(MPM)的表現,并評估其鑒別診斷的作用。結果發現TP樣MPM胸膜中FDG攝取明顯,但在評估結核病流行國家的胸膜病變時,應考慮FDG PET/CT可能有假陽性結果,評估胸膜FDG攝取和淋巴累及情況,可幫助更準確的診斷。

腫瘤的分期與再分期

惡性腫瘤定性后,全面了解病變范圍,進行腫瘤分期是臨床選擇治療方案的關鍵,同樣,治療后的腫瘤再分期對治療決策、療效和預后評估至關重要。PET/CT可全面、直觀的發現病變在全身的分布,進而明確分期及再分期。

劉玉奇等[32]研究18F-FDG PET/CT在結直腸癌術后患者臨床再分期、治療策略及預后評估中的價值,結果證實18F-FDG PET/CT診斷結直腸癌術后復發轉移的靈敏度和準確性較高,并能及時修正臨床再分期,指導臨床治療策略的選擇。

Orsaria等[33]評估18F-FDG PET/CT對乳腺癌(BC)患者淋巴結(LN)轉移的一些預測特征及腋窩LN分期的價值,研究表明PET/CT有助于評估原發性BC腫塊及其與轉移性腋窩LN的關系,從而預測腫瘤行為并指導臨床實踐。

評估療效與預后

惡性腫瘤治療后有效的表現,首先為活性的降低,反映在增生的減緩和代謝的減低,進而腫瘤體積減小或消失。而往往惡性程度越高的腫瘤,其活性越高,增生越迅速,其代謝也更加旺盛。PET/CT可以利用這一特征進行代謝顯像,從而通過代謝的高低進行療效的評價,并且可以根據腫瘤惡性程度的高低,評估患者的預后。

陳學濤等[34]探討非小細胞肺癌(NSCLC)根治性切除術術前18F-FDG PET/CT顯像對患者中遠期預后的預測價值,發現NSCLC根治術術前18F-FDG PET/CT顯像中的原發灶大小和SUVmax對術后生存期有重要的預測價值,縱隔或肺門高代謝淋巴結(HML)分布類型對預后可能有預測價值。

局部晚期食管胃交界腺癌(AEG)術前放化療的結果各不相同,良好的治療反應是患者預后的關鍵因素。Sánchez-Izquierdo等[35]評價18F-FDG PET/CT在AEG患者代謝反應方面的價值,結果證實18F-FDG PET/CT在潛在可手術的AEG進行新輔助治療前診斷非疑似轉移中是有用的。SUV與病理反應相關,是一個長期獨立的生存預后因素。

陳虞梅等[36]研究化療中期及化療后18F-FDG PET/CT對彌漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)患者預后判斷的價值,分別在化療前、化療中期及化療后行18F-FDG PET/CT檢查,對代謝參數及化療前后參數變化值行Pearson相關分析,結論證實初始化療方案為R-CHOP的DLBCL患者,化療中期PET/CT能有效預測預后,化療中期完全緩解的患者可省略化療后PET/CT檢查。

Lv等[37]探討預處理18F-FDG PET/CT在預測肝移植(LT)后HCC的病理特征和復發中的價值,研究證實預處理18F-FDG PET/CT對LT后HCC的復發有較好的預測作用,對HCC的病理分級、微血管侵犯、肝被膜侵犯等病理特征有較好的預測價值。

#總結與展望#

PET/CT作為應用廣泛的分子影像學檢查方法,聯合不同影像手段,優勢互補,利用其敏感性及特異性為多種疾病的診斷、分期、治療決策提供了可靠的分子水平依據。隨著影像技術、算法、設備的更新,隨著新型藥物的研發與試用,相信PET/CT在未來的臨床應用中將扮演更加重要的角色。