“洞若觀火”——核醫學顯像洞見心肌的“黑洞”

不知道大家還記不記得三年前,準確的說是北京時間2019年4月10日夜間,朋友圈被這張照片刷屏了——人類首張黑洞照片在全球六地同步發布。對于天文物理學家來說,愛因斯坦廣義相對論在引力極強的極端環境中得到了驗證。看到這張“黑洞照片”,有人說像剛出爐的蜂窩煤。嘿嘿,估計是上了歲數的。

在吃貨眼里看到的是甜甜圈 (非武漢吖)VS 面窩(武漢吖 )。

然而,…….

在核醫學人眼里,這不是經常見到的心肌影像嘛,而且,還是有心肌缺血病變的圖像!

哈哈哈,原來核醫學一直在研究心肌的黑洞啊!

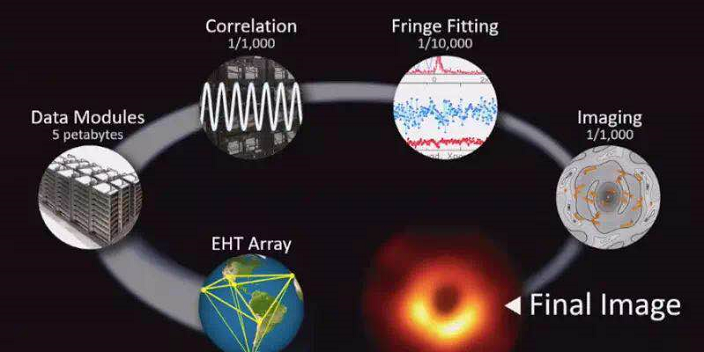

嗯,聽說世界各地的射電望遠鏡同步觀測,同時利用地球自轉,形成一個口徑如地球大小的“虛擬”望遠鏡,稱為事件視界望遠鏡(EHT),對銀河系中心的黑洞進行觀測,最終歷時兩年才沖洗出第一張黑洞照片。

核醫學的“黑洞”影像是如何拍出來的呢?

核醫學科也有先進的人體“照相機”,包括單光子發射計算機斷層顯像儀(SPECT/CT)和正電子發射計算機斷層顯像儀(PET/CT),僅需幾分鐘即可完成心臟的“黑洞”顯像。

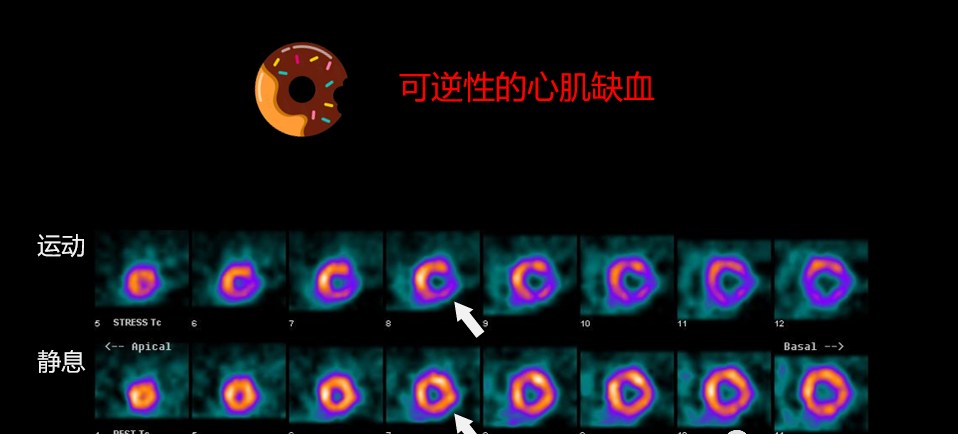

靜脈注射特定的核醫學心肌顯像劑后,顯像劑隨著血流到達心臟,能夠被正常的心肌細胞攝取。顯像劑發出的信號被“照相機”接收,最終照出心臟的“黑洞”照片。若是發生缺血或梗死的心肌,則少量攝取或不攝取顯像劑,表現為心肌“黑洞”不完整,好似“甜甜圈”被咬掉了一口。

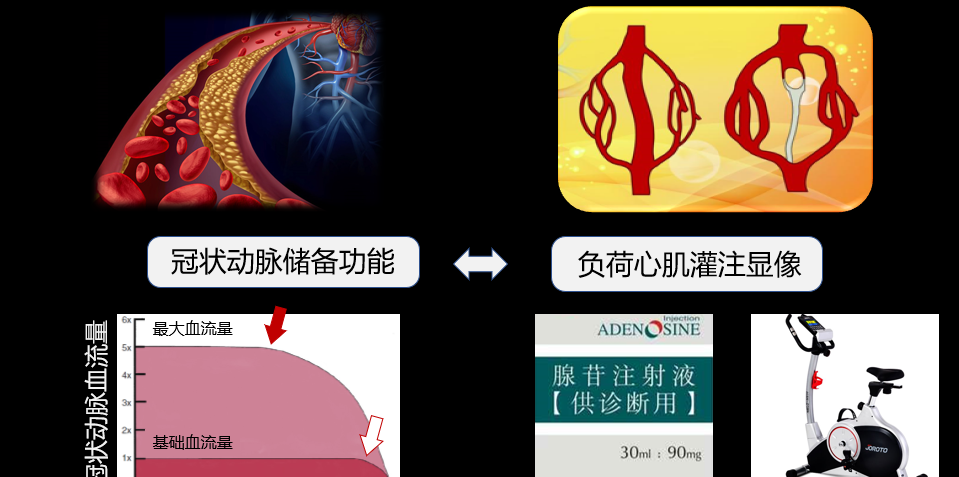

需要注意的是:在靜息狀態下只有嚴重的冠狀動脈狹窄才會出現血流灌注的改變,而在負荷(藥物或運動)狀態下,冠狀動脈狹窄超過50%就會出現不同程度的血流灌注的減低。通過對靜息和負荷兩種狀態分別照相,并進行對比,能夠更加準確的評價心肌缺血的程度和范圍。

瞧!靜息狀態下完整的“甜甜圈”,在負荷狀態下被咬掉了一口,提示這個缺了一塊的心肌部位存在可逆性的心肌缺血。

靜息和負荷兩種狀態的“甜甜圈”都被咬掉一口,提示這個部位的心肌存在不可逆性的心肌缺血,也就是常說的心肌梗死,或是陳舊性心肌梗死區域的“疤痕組織”。

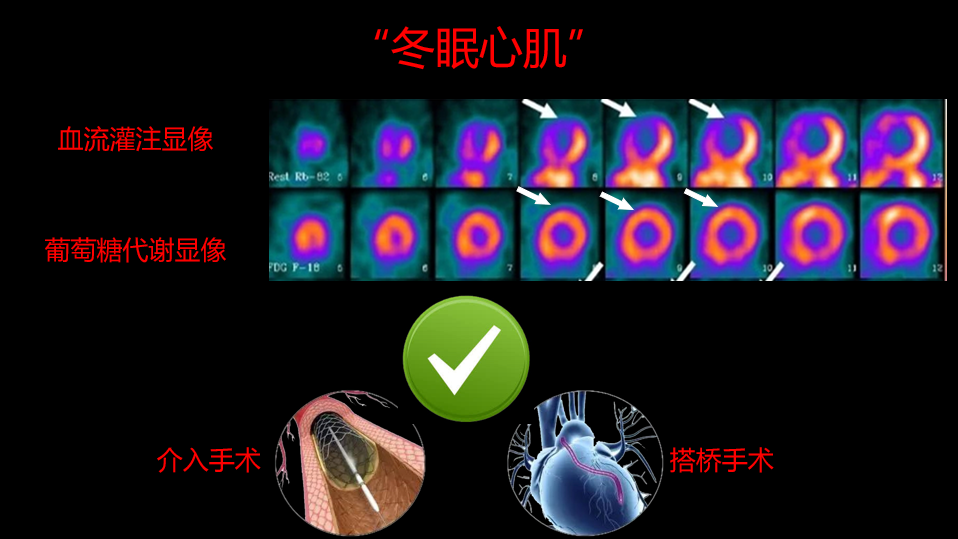

目前,心肌灌注顯像是國際公認的診斷冠心病最可靠的無創性影像學診斷技術之一,同時在對冠心病危險進行分層、指導臨床確定治療方案、評價療效及評估預后等方面具有重要價值。美國ACC/AHA指南推薦:可疑冠心病患者的診斷應首選核醫學心肌灌注顯像,能運動患者應行運動負荷試驗,不能運動、合并左束支傳導阻滯的患者應行腺苷或潘生丁藥物負荷試驗。鑒于心肌灌注顯像具備無創、高特異、高靈敏的優勢,2017年11月由國內權威心血管病、影像醫學、核醫學專家共同起草制定的《穩定性冠心病無創影像檢查路徑的專家共識》發布,穩定性冠狀動脈疾病(SCAD)患者進行冠狀動脈造影和經皮冠狀動脈介入治療(PCI)前應進行心肌缺血評估(心肌灌注顯像為首選方法),然后再確定是否需冠脈造影和PCI。在心肌梗死區域,除了完全壞死、不可逆的心肌損害外,還存在一定量的處于“冬眠”及“頓抑”狀態的心肌細胞。以“冬眠心肌”為例,在經過治療并得到有效的血流再灌注后能夠恢復心肌舒縮功能。因此,心肌梗死區域是否存在這種“冬眠”心肌,直接關系到血管再通后心臟功能是否能夠得到改善。

“冬眠”心肌雖然不能經血流灌注顯像明確,但是由于這些心肌細胞需要葡萄糖提供能量,因此PET心肌葡萄糖代謝顯像能夠準確的找出這些“偷懶”的心肌細胞。心肌血流灌注顯像中缺了一塊的“甜甜圈”在心肌葡萄糖代謝顯像中又神奇的復原了,提示這個區域存在暫時失去功能的存活心肌細胞。

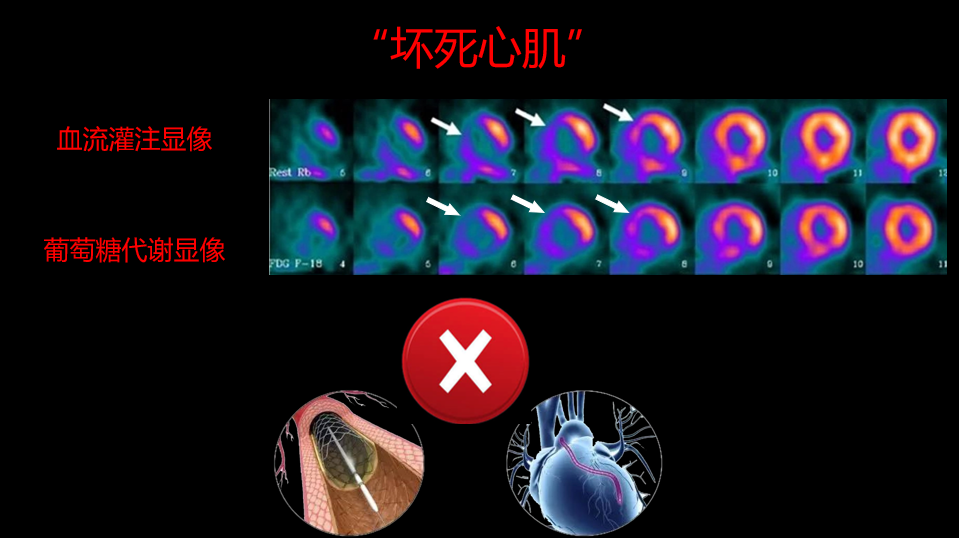

如果血流灌注顯像中缺了一塊的“甜甜圈”在心肌葡萄糖代謝顯像中不能復原,那說明這個區域沒有存活的“冬眠”心肌。即便完全打通了這個區域的冠狀動脈的血流灌注,完全不可逆性壞死的心肌梗死細胞也不能恢復或改善心臟的正常收縮功能。

除了以上方法,心臟受體顯像、脂肪酸代謝顯像、血栓顯像、乏氧心肌顯像、心肌細胞凋亡顯像等也應用于心血管系統疾病的研究。

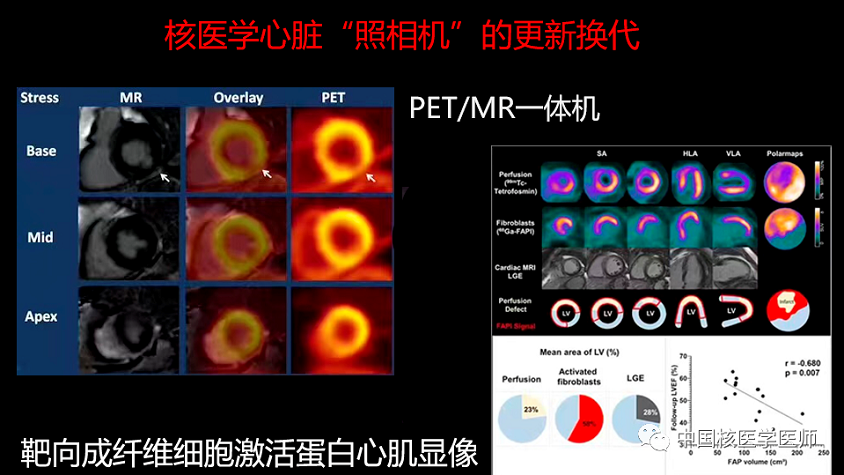

最新研發的新型顯像劑可以對成纖維細胞激活蛋白的表達水平進行無創的評估。心肌梗死患者心肌中成纖維細胞激活蛋白表達增高的范圍超出梗死的區域,且非梗死區的成纖維細胞激活可能與不良的預后有關。

天文望遠鏡及超算計算機的技術水平在不斷的革新和發展,核醫學“照相機”也在不斷的更新換代。PET/MR集PET的分子影像功能和MR的高組織分辨率于一體,在評價冠狀動脈斑塊、心肌炎性病變和其他心肌疾病中具有獨特的價值,而且輻射劑量更少。

洞若觀火!今天,科學家利用EHT觀測到了黑洞影像,驗證了愛因斯坦的廣義相對論;核醫學人則利用基于愛因斯坦的光電效應原理制造的SPECT/CT、PET/CT洞見了心肌的“黑洞”!