4月6日上午,春風和煦,在江山市遠郊一片新開辟的200多平方米栽培基地里,江山市農業農村局工作人員小心翼翼地從培養箱中捧出一包黃精種子,反復清洗后,用鑷子輕輕地夾起來,一粒一粒放入裝滿基質的穴盆里,再輕輕地蓋上培養土,最后灑上殺菌藥水。大約一年后,這些種子將長成黃精苗,被移栽到田地里。

工作人員用鑷子輕輕地夾起黃精種子,一粒一粒放入穴盆中。拍友 黃水福 攝

這批剛種下的中藥材種子極為特殊:總量很少,只有15克,四五百粒,但來頭不小——曾從江山輾轉到上海、北京,伴隨神舟十二號載人飛船進入太空遨游,然后返回江山,在網絡上下吸足了眼球,堪稱“網紅”。

蔬菜、糧食種子上天時有耳聞,黃精種子上天尚屬少見。“這在江山是首次,填補了江山航天育種的空白。”江山市農業農村局黨委書記、局長鄭勤勇說,在實現山區縣高質量發展征程中,這批種子有望助推江山市黃精產業做大做強,為百姓增收提供更多渠道。

黃精種子上天背后有什么故事?上過太空的種子有啥不一般?記者到江山走訪,一探究竟。

15克種子遨游太空90天

神舟飛船“一票難求”

去年12月14日,與神舟十二號載人飛船一同遨游太空90多天的黃精種子回到江山。在一個簡短的交接儀式之后,這批種子被送至育苗企業浙江御園珍稀植物開發有限公司的低溫培育箱冷藏,直到播種。冷藏期間,江山市中藥材產業協會會長李潮幾乎每天都要測量培育箱的溫度,以確保溫度穩定。

“航天育種,目的是使種子性狀變得更加優良。”衢州市農林院中藥材研究所所長朱衛東說,種子上天,能夠利用太空環境中的強輻射、高真空、微重力、大溫差、宇宙粒子、交變磁場和空間飛行動力學等特殊條件,使種子產生遺傳性突變,加速種子的變異過程,提高變異頻率,而在地球上難以完全模擬太空環境。

朱衛東介紹,在自然環境中,種子也會發生變異,只是這個過程極其緩慢,變異機率很低。航天種子回到地面后,經生物優選方式,誘變優良的基因在常規種植中得以穩定遺傳,最后有望獲得具有優質、高產、早熟、強抗性等優良性狀的太空新品種。

近年來,江山市看準中藥材產業日益受重視的大好時機,大力發展黃精產業,試圖讓它成為當地主導產業之一。“到目前為止,江山黃精種植已較有規模,種植面積達1.45萬畝,產值1.5億元,已經幫助近萬農民增收5000萬元。”李潮說,“總體還不錯,可是喜中有憂。”

“放在全國,江山黃精仍是‘養在深閨人未識’。如何在全國叫響品牌,我們一直在思考。”李潮說,江山黃精產業發展也面臨很多困境。與蜂蜜、茶葉等現有主導產業相比,黃精雖然品質不錯,但是體量最小、起步最晚、排名最后。再加上黃精種植比較零散,主要依靠老百姓在長期種植中積累的土辦法,存在品種雜亂、成活率低等問題。

“種地不選種,累死落個空。”江山市農業農村局特色種植業技術推廣中心主任吳增軍說,田野的精彩紛呈首先來自種子千變萬化。江山大力扶持當地優質育苗企業,聯合浙江大學、浙江中醫藥大學等高校,精心培育中藥材種苗,成效有所顯現。例如,天井村白芨家庭農場黃精種植基地2017年嘗試使用組培種苗,如今產量增加了30%左右,“但這還遠遠不夠。”吳增軍說。

于是,江山把目光投向航天育種。航天育種固然能加速種子變異,可是航天系統工程相當復雜,每一點荷載容量都彌足珍貴。在“一票難求”的情況下,跟隨航天器進行“太空旅行”的種子要經過千挑萬選。經多方協調,去年3月2日,15克江山黃精鮮種子發往國家航天育種成果轉化中心,3個多月后隨著神舟十二號載人飛船升空。“種子上天是江山黃精種植越來越規范化、科學化的一個見證。”江山市農業農村局黨委委員、總農藝師吳建忠說。

飛天故事收獲點贊無數

江山黃精名頭漸響

種子上天后,還要在地面進行培育,這是一個新征程的開始。

“航天育種并不是簡單‘搭載’出來的,在搭載誘變后,還要一代一代篩選培育,是一個完整的研究過程,很繁重的工作要在地面完成。”吳增軍說。

以黃精為例,每一株黃精都要進行編號,要觀察其變異情況,定期詳細記錄生長發育每個階段的特征特性,包括物候期、根莖葉花果實等的形態特征、抗性特征等。

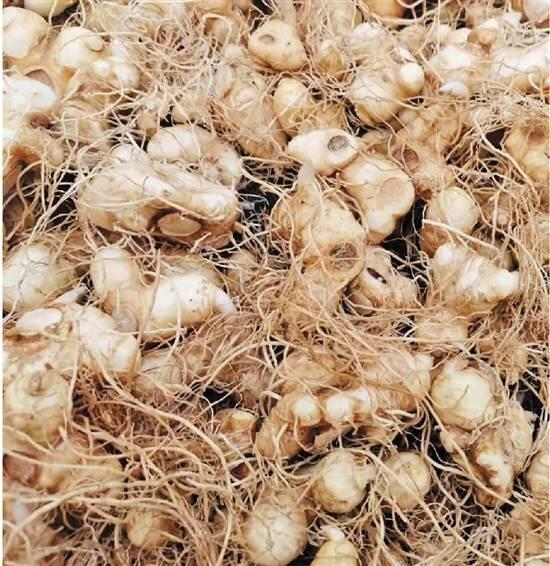

黃精地下塊莖,具有補氣養陰、健脾潤肺等功效。江山市農業農村局供圖

“黃精的生長周期長。從下地播種到再結出種子,大約需要三四年。也就是說,需要三四年時間,我們才知道這場選育試驗能否成功。到時,我們要將沒有變化和變壞的種子篩選掉,對變好的種子再進行二代、三代繁衍培育。”江山市中藥材首席專家周志方說。

為了培育良種,快要退休的周志方燃起熱情,斗志滿滿。去年,江山市農業農村局特意引進了西北農林科技大學的一名研究生,擔任周志方的幫手。“地上本沒有路,走的人多了,也就變成了路。”周志方說,“我們想走出一條新路來。”

即使經過太空之旅,有的種子一點變化也沒有。“發生的變化,也并非全都有益,減產、抗病能力減弱等不利于生產的劣性突變表現也會存在。”朱衛東說,“我以前沒怎么聽說過有黃精種子上天。這種探索精神和創新勁頭值得肯定。”為進一步推動更多種子上天,衢州市農科院還打算和國家航天育種成果轉化中心簽署合作協議,并將建立航天育種基地寫進發展規劃,為當地航天育種提供更多支持。

雖然還需時間檢驗,但這次種子上天,讓很多黃精產業從業者心生期待。

“航天育種前景可期,我們想借一次東風。”吳建忠說,如果能夠培育出新品種并全力拓展,江山黃精產業必將占據更重要地位、更大市場份額,朝著更規范、科學的方向發展,老百姓就會多一個增收的好渠道。

在種子結束“太空旅行”后,江山市農業農村局特地舉辦了一次交接儀式,還精心制作相關視頻,發布在社交媒體上。周志方發現,與以前通過舉辦“江山黃精”故事征文等活動相比,種子上天這個故事的影響力和傳播力更大。讓他印象深刻的是,有不少賬號都轉載了種子上天和返回江山的視頻,點贊、評論很多,“有的詢問在哪兒可以購買江山黃精,有的覺得江山黃精上天是一個創舉。總之,更多人進一步了解到江山黃精。”周志方說。

在保安鄉化龍溪村展飛家庭農場,600余畝林下黃精正在蓬勃生長。農場負責人祝嚴駿告訴記者,他一直在關注黃精種子上天一事。“這首先讓我們感受到政府發展黃精產業的決心和努力,我很振奮。”祝嚴駿說,“科技含量高、產品質量高,始終是發展黃精產業的不懈追求。我希望這批上天的種子能夠試驗成功,讓我們的產業質量、規模、效益都再上新臺階。”

豇豆1米長南瓜300斤

稀罕蔬菜您嘗過嗎

航天育種,浙江一直在探索。

浙江省農科院水稻輻射育種室主任王俊敏告訴記者,早在1992年8月,省農科院太空育種研究室的科研人員就通過北京有關部門將一批常規“ZR9”糯稻的種子放置于高空氣球的吊籃中,讓它們在30多公里的高空“遨游”了8個小時。這批種子經數代培育、反復篩選,“航育1號”從中脫穎而出。1998年,“航育1號”通過浙江省品種審定委員會審定后,在省內金華、衢州、蕭山及湖北、安徽等地得到廣泛推廣,累計種植面積達到兩百多萬畝。

工作人員從低溫培育箱中取出上過天的黃精種子。拍友 黃水福 攝

“航育1號”之外,浙江還通過航天育種培育出“航香18”“航天36”“浙101”等水稻,在生產中得到廣泛應用。王俊敏介紹,與常規地面輻射育種突變相比,航天搭載空間誘變產生的突變,具有變異頻率高、突變幅度大、穩定性強等優勢。以水稻為例,它的自然變異率在二十萬分之一左右,化學誘變的變異率也只有千分之幾,而經航天搭載空間誘變的水稻,變異率可達百分之幾。

放眼全國,1987年,我國首次成功進行農作物種子的太空搭載試驗。浙江農林大學林業與生物技術學院副教授付順華介紹,我國已有23個省(市)的70多個單位,用糧食、經濟作物、蔬菜、花卉、微生物菌株等5000多個樣本進行了航天育種試驗,已有200多個航天育種新品種成果通過國家及省部級評審,產生直接經濟效益2000多億元。

去年12月,“江山黃精”航天種子交接儀式在江山市農業農村局舉行(資料圖)。江山市農業農村局供圖

1米長的豇豆、300多斤重的南瓜、比普通品種大6倍的辣椒……這些個頭大的蔬菜,很多都是航天育種的結果。也許在不知不覺間,你我都吃過航天豇豆、航天南瓜、航天辣椒。

雖然航天育種具有地面環境難以比擬的優勢,但王俊敏認為,航天育種成本高、周期長,由于要搭載航空器,所以可控性也比較差。近些年來,隨著分子生物學不斷發展,人們對基因功能的認識逐漸深化,基因編輯技術也在進步,所以育種方式更加多元,可選擇的方式更多。比如,輻射育種、細胞工程育種、分子育種,特別是利用伽馬輻照,其原理和航天育種比較相似,育種的速度和效率卻大大提升,不需要再像以前那樣依賴航天育種。

“種業創新關鍵在于相關科技的突破。”王俊敏說。振興種業就需要有更多更高效的育種技術,未來一定會有更多越來越先進、便捷的育種方式,助力品種不斷改良,不斷突破一些種子“卡脖子”難題。