神舟十三號返航的消息牽動著全國人民的心。

4月16日上午,神舟十三號載人飛船完成全部既定任務,航天員翟志剛、王亞平、葉光富結束180余天的太空飛行,返回地球。值得注意的是,此次神十三還搭載了12000顆種子,它們也一同返航。

從嫦娥奔月的浪漫傳說到莫高窟的飛天壁畫,從戰國詩人屈原的《天問》到明代萬戶的自制火箭試驗……中華民族對打開宇宙大門的好奇從不止息,而重視耕種的中國人,也一直在探索太空種植的奧秘。

中國的航天育種事業始于上世紀80年代。據統計,從1987年起,在30多次太空飛行任務中,我國科學家已累計將上萬種植物種子送入太空,包括水稻、玉米、小麥、紅景天、鐵皮石斛、五味子、紅棗等。

農以種為先。毫無疑問,種子是農業的芯片,一粒種子關系著中國人的飯碗。我國作為世界第二大種子大國,種業市場規模龐大無比,但種業自主創新水平與發達國家還有不小差距,如果不能及時補上,“米袋子”“菜籃子”就可能受制于人。

航天育種、航天搭載和空間誘變試驗,則是實現育種核心技術攻關、解決“卡脖子”問題的重要手段之一,是我國打贏種業翻身仗的有力武器。

多年來,航天育種在中國糧食安全和生態環境建設等諸多領域做出了重要貢獻,培育的小麥、水稻、玉米、南瓜、大豆、棉花和番茄、辣椒等園藝作物新品種累計種植推廣面積超過240萬公頃。據估算,航天育種創造直接經濟規模超過2000億元,成為快速培育作物優良品種的有效途徑之一。

在河南,就有好想你健康食品股份有限公司甄選的紅棗種仁、紅棗接穗,從全國3000多個產品中脫穎而出,搭乘神舟八號飛船開展過為期396小時的太空之旅。

“飛天種子”不一般。搭乘嫦娥五號旅月的“太空稻”在廣東的土地上繼續自己的世代繁衍,純化優良性狀,有望成為100%中國原創的水稻新品種;江西的“太空蓮”具有生育期長、抗性強、花多、蓬大、結實率高、顆粒大、品質優等特點,較常規品種增產1倍以上;還有多地推廣種植的“太空土豆”,看起來像紅薯,削皮后就能生吃,口感爽脆,像水果一樣清香微甜……

既要上天,還要入地,航天育種不是簡單的“一飛了事”。

航天誘變有“三寶”,高真空、微重力和空間射線,三方面因素共同作用可以使得種子內部的遺傳基因發生變化。在神舟十三號的“天宮課堂”中,航天員王亞平就曾說過“我們現在每天能看到十六次日出,因為每九十分鐘我們就能繞地球一圈”。

換而言之,地球上過一天,種子就在太空經歷了16個晝夜。

但對航天誘變育種而言,搭載航天器“飛天”只是萬里長征第一步,“地面攻堅”才是整個研究中最繁重和最重要的部分。

返回地面后,太空種子要進行選育、培植出植物的新種質、新材料、新品種,還要進行地上攻堅,先將它們播種下去,然后將選出的種子再播種、篩選,讓它們自交繁殖,如此繁育至少四代后,才有可能獲得遺傳性狀穩定的優良突變系,最后還要通過相關管理部門的審定。即使順利的話,這一過程也至少要4年的時間。

宇宙空間是一個綜合性的環境,每一粒種子進入太空后,其基因變異的類型、頻率都是隨機的、不可控的,并非送上去的種子都會產生變異,也并非產生的變異都是有益的。正因為這種隨機性,對育種家來說,每一次試驗都伴隨著失望和驚喜。

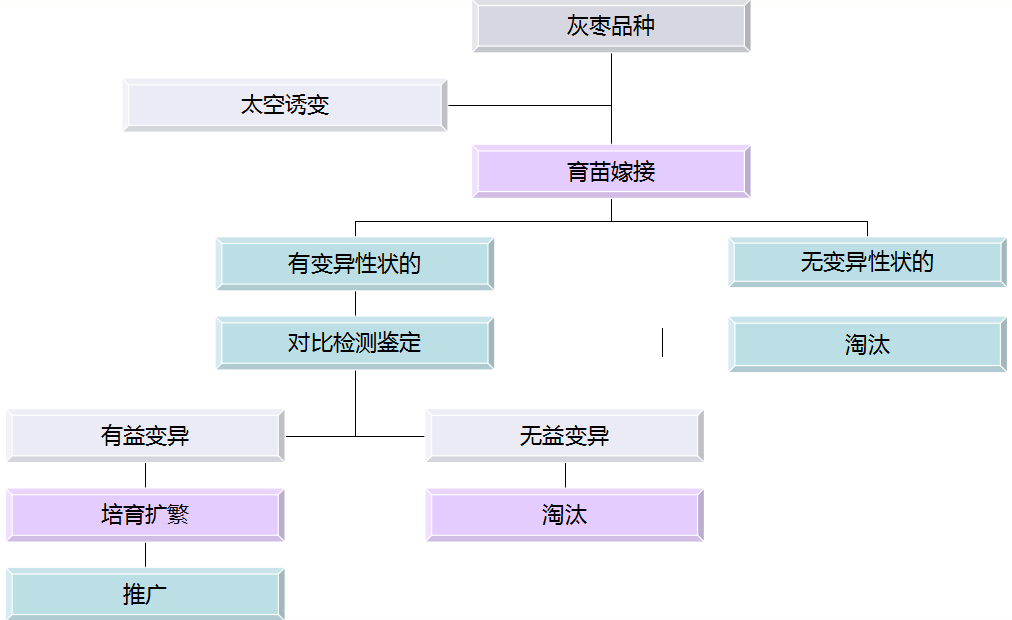

一粒好想你紅棗種子,植夢天宮再回歸大地后,會有怎樣的變化?據了解,2012年5月,好想你公司精心選擇環境良好、土壤適宜的地塊,作為航天育種試驗觀察圃,開展試驗種植及觀察研究工作,同年繁育出太空紅棗苗2棵和太空酸棗苗7棵。

2013年,公司技術人員采用嫁接的方式對太空棗苗進行了擴大繁殖。2018年,好想你“太空棗”現身中國農民豐收節,與原品種紅棗相比,“太空棗”果個兒明顯細長,更接近幾千年前紅棗的原始狀態,太空灰棗維C含量比對照灰棗高出1.7倍,意味著食用太空灰棗對提高人體免疫力更有優勢。

如今,可口的太空茄子、黃瓜、番茄等已經擺上尋常百姓的餐桌。經過30多年的研究和應用,我國通過官方審定的太空新品種已超過200個,涵蓋糧食、經濟作物、蔬菜等。

星空浩渺無垠,探索永無止境。航天育種讓我們距離實現“農業夢”的追求更近了一步,航天科技也在不斷助力食品品質的提升。

以好想你為例,近年來其深耕的凍干食品研發就是航天科技從太空到地面的延續。據了解,FD(Freeze Dried)即航天凍干技術,是將被干燥物在低溫(-50 ~10℃)下凍結成固態,并在真空條件下使其中的水分不經液態直接升華成氣態,最終使物料脫水的干燥技術,該技術最早應用于為宇航員的太空食品。

FD航天凍干技術可以高度保存食品的色、香、味、形,并且保存時間較長,最長可達到200多天,還能最大限度的保存食品內部的維生素、蛋白質等營養成分,具備綠色、方便、保健等特點。

挽將天上銀河水,散作甘霖潤九州。一粒種子可以改變一個世界,一種技術可以開啟新的生活,航天與農業,一個向上飛天,一個向下扎根,雖然方向不同,但都有同一個目標——科技強國,航天品質也在不斷走進千家萬戶,豐富著國人的餐桌。