1.核技術應用產業(yè)的覆蓋領域極廣,帶來的經濟效益遠超核電

核技術應用是指利用同位素和電離輻射與物質相互作用所產生的物理、化學及生物效應,來進行應用研究與開發(fā),被稱為核工業(yè)中的“輕工業(yè)”。因為核心技術是同位素和電離輻射技術,所以也被稱為“同輻技術”,核技術應用產業(yè)也可被稱為“同輻產業(yè)”。

這里要說明一下,雖然廣義的核技術也涵蓋核電技術,但本文所研究的核技術應用產業(yè),與業(yè)界、學界的普遍說法保持一致,就單指核技術在民用非動力領域的應用,不包括核電領域。

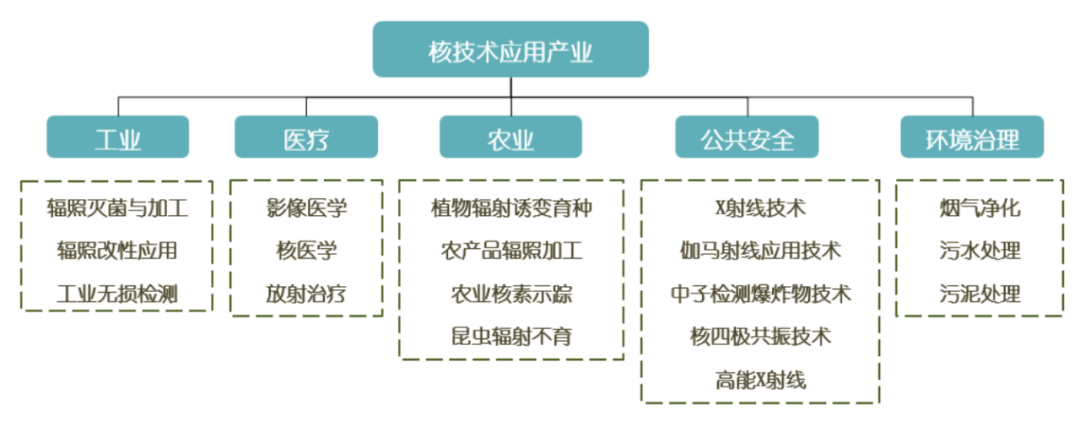

如圖1-1所示,核技術應用產業(yè)在工業(yè)、醫(yī)療、農業(yè)、公共安全和環(huán)境治理領域都有著重要的應用價值。國際原子能機構(International Atomic Energy Agency,IAEA)曾言:“就應用的廣度而言,只有現代電子學和信息技術,才能與同位素及輻射技術相提并論。”

圖1-1 核技術應用產業(yè)的主要應用領域

資料來源:國家原子能機構官網

由于“場景多、頻次高”,核技術應用產業(yè)帶來的經濟效益遠超核電產業(yè)。根據核工業(yè)大國的發(fā)展經驗,核電產業(yè)的總產值只有核技術應用產業(yè)的1/4到1/5。

以美國為例,按照美國核科學顧問委員會發(fā)布的《國家同位素未來需求》一文中的數據,美國的核技術應用產業(yè)在90年代中期產值已超過2000億美元,是核電產值的3.5倍;創(chuàng)造就業(yè)崗位370萬個,是核電產業(yè)的9.3倍。

2. 我國核技術應用產業(yè)發(fā)展迅速,產業(yè)化和科研創(chuàng)新能力有待加強

我國的核技術應用產業(yè)起步于20世紀50年代,70年代后逐漸進入應用領域,而直到90年代末期,核技術應用產業(yè)化進程才真正步入正軌,尤其是近年來實現了長足的進步,完成了對大部分領域的技術覆蓋。

與核技術應用產業(yè)發(fā)達國家相比,雖然我國該產業(yè)起步晚,但是發(fā)展勢態(tài)可喜,近年來,核技術應用產業(yè)的年均增長率超過20%。目前,仍存在著以下兩方面問題較為突出:

一是雖然有龍頭企業(yè)牽引,但是產業(yè)體量不足。

從行業(yè)競爭格局來看,整體上呈“龍頭企業(yè)牽引”格局,資源集中在大型央企旗下,尤以中廣核集團、中核集團、中國黃金集團為代表。

其中,中廣核集團旗下的中廣核核技術發(fā)展股份公司(簡稱“中廣核技”),于2017年在深交所成功上市,是我國首個上市的民用非動力核技術應用企業(yè);中核集團是國內最大的核技術應用企業(yè),具備國內80%的研發(fā)生產能力,核醫(yī)學藥物在中國市場的供應量達到70%以上,旗下的中國同輻股份有限公司(簡稱“同輻集團”),于2018年在港交所成功上市;中國黃金集團旗下的中金輻照股份有限公司(簡稱“中金輻照”)是我國鈷源活度最高、網點布局最完善、覆蓋面最廣的專業(yè)化輻照滅菌企業(yè)。可以說,在我國的核技術應用產業(yè)中,這些央企擁有著舉足輕重的地位。

目前,全球已有近150個國家和地區(qū)開展了核技術應用的研究與開發(fā),核技術應用的全球產業(yè)化規(guī)模近萬億美元,發(fā)達國家的經濟效應已經超過了GDP的2%。

其中,美國長期保持在GDP的4%-5%,2009年時已達6000億美元;日本和歐洲則能夠占到GDP的2%-3%。盡管我國核技術應用產業(yè)已初具規(guī)模,2016年底年產值超3000億元,但其產值僅占GDP的0.4%左右,與核技術應用產業(yè)大國有著較大的差距,未來仍有廣闊的發(fā)展空間。

圖1-2 我國核技術應用產業(yè)分布領域占比圖

資料來源:2018年10月首屆中國國際核技術應用產業(yè)大會

二是雖然部分領域取得領先優(yōu)勢,但是發(fā)展不均,關鍵領域受卡。

首先,農業(yè)領域是我國核技術應用的優(yōu)勢領域,環(huán)保領域是取得許多重要突破的領域。在農業(yè)領域,我國輻射誘變育成的品種數量超過世界總量的25%,是世界上利用核技術誘變育種規(guī)模最大的國家。農產品、食品輻照加工研究與產業(yè)化水平在國際上處于領先地位,已就食品輻照建立了一整套標準,成為全球食品輻照加工的第一大國。

截至2015年,全國輻照食品(包括食品添加劑等)產量超過40萬噸以上,占全球總量的一半以上,年產值超過26億美元,且預計以每年15%的遞增速度發(fā)展。在環(huán)保領域,我國不僅建成了世界上第一座電子束處理煙氣的工業(yè)化應用裝置,還相繼落成了工業(yè)規(guī)模的電子加速器輻照處理印染廢水工程項目、電子束無害化處理抗生素菌渣示范工程項目等。

其次,在工業(yè)、公共安全領域實現了部分領先,但仍有許多關鍵性的“卡脖子”難題。在工業(yè)輻射加工領域,工業(yè)鈷-60生產已實現國產化并遠銷海外,多種類型的輻射加工用電子加速器已實現產業(yè)化,且大部分已實現國產化,國產數量約占85%,進口僅約占15%;在無損檢測領域,我國自主開發(fā)了大型及高能工業(yè)CT系統(tǒng),主要核心部件方面逐漸擺脫受牽制的局面,但工業(yè)CT用X射線機還基本完全依賴進口。

在公共安全領域,我國在出入口放射性物質檢測、大型貨物檢測、行李檢測、整機領域可自主研發(fā)。但與發(fā)達國家相比,反恐核探測技術仍存在一定的差距,高端反恐偵查裝備仍需進口。

最后,醫(yī)療領域是眾多應用領域中最薄弱的,被“卡”的現象最為嚴重。一方面,放射性藥物研制進展緩慢,原始創(chuàng)新能力弱,自主原創(chuàng)性放射性藥物缺乏,目前處在仿、創(chuàng)的結合階段;另一方面,雖然部分核醫(yī)療設備實現了自主知識產權的突破,但國產設備相較于進口設備,市場占有率低,部分核心技術仍受制于人。

而醫(yī)療領域中最突出的問題是,醫(yī)用同位素的生產量嚴重不足,自主生產的碘-131、鍶-89僅滿足國內20%的需求,镥-177僅滿足國內5%的需求,其余全部依賴進口。

造成這一問題的原因主要有兩點,一是現有的研究堆不具備醫(yī)用同位素批量化生產的能力,二是國內具有較強生產潛力的商用堆尚未開展醫(yī)用同位素的生產。此外,我國用于氟-18等同位素的加速器大部分還依賴進口,從高廢液中提取醫(yī)用同位素處于技術驗證階段,尚未形成生產力。

為解決這一系列問題,2021年6月,國家原子能機構聯(lián)合科技部等7部門正式發(fā)布《醫(yī)用同位素中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,這是我國首個針對核技術在醫(yī)療衛(wèi)生應用領域發(fā)布的綱領性文件。

總的來看,要解決核技術應用產業(yè)體量不足與關鍵領域受卡的問題,就必須進一步增強產業(yè)化和創(chuàng)新研發(fā)能力。

但與其他產業(yè)相比,核技術應用產業(yè)的科研門檻較高。一方面,核是重要的戰(zhàn)略性資源,對相關單位的資質、運作的安全性等都有嚴格的管控,另一方面,核科研設施設備的建設、運營維護和升級改造等也需要投入大量的資金,就比如,中核集團中國原子能科學研究院擁有的、造價達10億元的中國先進研究堆(CARR),投入運行10余年,每年開機時間只達到設計指標的50%,而之所以形成這一情況,就是因為經費不足,不能滿足運行要求。

在我國,核科研機構整體呈現高度集中化。如圖1-3所示,主要科研資源集中在高校、科研院所和部分企業(yè),尤其是“國字頭”研究機構的手上。

圖1-3 我國的核科研體系

資料來源:整理自互聯(lián)網公開資料

因此,未來想要推動核技術應用產業(yè)發(fā)展,擺脫多領域“受制于人”的現狀,就必須發(fā)揮核科研機構,尤其是“國字頭”科研機構在產業(yè)中的作用。以“研產聯(lián)動”提升產業(yè)化能力,進而帶動該產業(yè)的發(fā)展。