十九世紀、二十世紀之交,有三大公認的物理學發現:X射線、電子、放射性現象。其中,前兩項的實驗基礎均是由克魯克斯管提供的。

1874年,英國物理學家威廉·克魯克斯發明陰極射線管,為紀念他,稱這種X射線管為“克魯克斯管”。隨后,他在做高真空放電實驗時,發現管子附近的照相底片有模糊的陰影,但他堅持認為是照片底片質量差造成的。

克魯克斯管

克魯克斯管

1895年11月8日晚,德國物理學家威廉·倫琴也發現了這一奇異現象,引起了他極大興趣,經過反復實驗確認,發現了一種新型射線,后被命名為X射線,并拍下了那張著名的照片:倫琴夫人的手。興趣和運氣,有時真的是實力的一部分。

倫琴的第一個試驗臺

倫琴的第一個試驗臺

在倫琴發現X射線的125年里,X射線管領域上演了一部飛利浦、西門子領銜主演,萬睿視(前瓦里安影像事業部)、GE聯合主演的跨越三個世紀的創新大戲。

01 各領風騷好幾年

1896年,西門子制造了世界第一個商用球管,并申請了第一個球管專利。不過早期球管沒有焦點,圖像非常模糊,同年穆勒(Mueller)發明了世界上第一個有焦點的球管,大大地增加了圖像的清晰度,并縮短了曝光時間。

第一個有焦點的球管

第一個有焦點的球管

早期的球管都是克魯克斯管,這是一種氣體電離式球管,也就是我們如今說的冷陰極球管,缺點是容量小、效率低、穿透力弱。

奠定現代球管的杰作

1913年,GE研究所的柯立芝(Coolidge)發明了高真空熱陰極固定陽極球管,其管內真空度高,電子由熱陰極發射,并由加在陽極和陰極兩端的高壓電壓加速撞擊陽極靶面產生X射線,只需要改變陰極工作溫度就能調節管電流的大小。這是球管的第1個里程碑,奠定了現代醫用X射線管的基礎。

不過,冷陰極球管并沒有退出歷史舞臺,100年后萬睿視的碳納米管球管再次站在了創新前沿。

世界上第一個熱陰極球管

世界上第一個熱陰極球管

1919年,外科醫生格策(O.Goetze)發現了線聚焦效應(line focus),穆勒公司基于此制造了具有線聚焦點的球管,再次提高了球管功率和圖像清晰度,這是球管的第2個里程碑,第一個提升圖像質量的技術,由此也產生了實際焦點和有效焦點的概念。

1923年,西門子成功研制雙焦點固定陽極球管:Biangulix,使球管同時具有兩種不同焦點尺寸和功率特性,更像現代球管了,不過這也是固定陽極球管最后的輝煌。

旋轉陽極的春天

為了加強實力,1927年飛利浦并購了穆勒公司, 成為最早專業生產球管和醫用X光設備的企業。時至今日,飛利浦球管和子品牌當立的部分球管仍然在德國漢堡生產。

1929年,飛利浦發明了世界上第一個旋轉陽極+金屬外殼球管:Rotalix,這是球管的第3個里程碑,第1個提升球管壽命的技術。

世界上第一個旋轉陽極球管

世界上第一個旋轉陽極球管

為進一步減輕球管陽極散熱壓力,1934年,西門子將轉子轉速提高到5400轉/分以上;50年代末,9000/10800轉/分已成為各大廠家球管的行業標準;1982年,西門子再次將球管轉速提高到驚人的16800轉/分,不過球管反而更容出現故障,最終還是退回到9000/10800轉/分,如今我們執行的仍然是70年前的標準。

更輕、更大、更穩定的陽極靶

1934年,西門子推出了第一個純鎢陽極靶球管,產生的X射線性能好,但陽極比較重,不適應高轉速,還散熱差,容易龜裂;

隨后,各家推出了錸鎢合金靶,不僅加強了散熱,還克服了龜裂缺點;1967年,在此基礎上,湯普森、GE先后推出了錸鎢合金包裹石墨陽極靶面,更輕,散熱更快。

為應對DSA對于球管的高負荷使用,1973年,西門子、萬睿視先后推出了石墨鉬基錸鎢合金靶,進一步提高了陽極靶的使用壽命及穩定性,這是球管的第4個里程碑,第2個提升球管壽命的技術。

陽極靶發展歷程

陽極靶發展歷程

金屬陶瓷球管成為行業標準

1980年,飛利浦研制出世界上第一只金屬陶瓷球管:Super Rotalix Ceramic(簡稱SRC),陽極靶尺寸在當時幾乎是最大的;轉子與外殼部分使用陶瓷進行絕緣,極大縮短陽極啟動時間;陽極軸承部分使用彈簧懸掛技術,提高穩定性的同時也延長了使用壽命。這是球管的第5個里程碑,第3個提升球管壽命的技術,開創了高性能球管的先河。

世界上第一只金屬陶瓷球管

世界上第一只金屬陶瓷球管

02 一切創新為了CT和DSA

1971年,美國塔夫斯大學的科馬克和英國EMI的工程師亨斯費爾德分別發明了CT;1977年,美國威斯康星大學Mistretta小組和亞利桑那大學Nadelman小組研制成功數字減影血管造影(Digital Subtraction Angiography, DSA)技術。此后,幾乎所有的球管創新都是為了滿足CT和DSA的技術發展需求。

未來屬于液態金屬軸承技術

在液態金屬軸承技術出現之前,球管都是以機械滾珠作為轉動支撐,但滾珠受熱會變形,磨損也變形;此外,轉速越快,噪音越大,磨損越嚴重。因此,很多球管故障并不是燈絲斷了,而是陽極卡死,或者轉速不達標,導致無法曝光。為什么越高端的CT,其機械滾珠球管壽命越短。

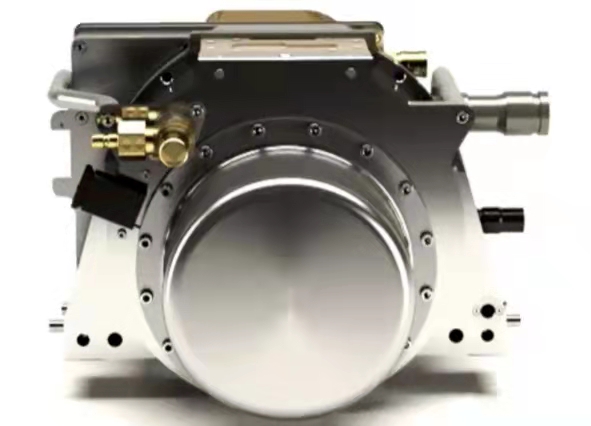

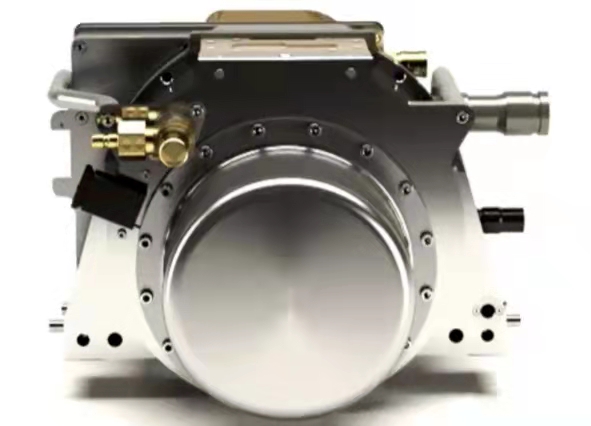

世界上第一只液態金屬軸承球管

世界上第一只液態金屬軸承球管

1989年,飛利浦推出了MRC200,率先使用在其DSA(2年后在CT)上使用液態金屬軸承技術,這是球管的第6個里程碑,第4個提升球管壽命的技術,從此球管不再追求大熱容量,而是追求高散熱率。憑借液態金屬軸承技術的零磨損、零震動、高散熱率,飛利浦球管成為長壽的代名詞。以飛利浦MRC800為例,該球管的壽命通常在200萬秒左右,300、400萬也并不奇怪,云南玉溪江川縣人民醫院的Brilliance 64創造了9年587萬秒次的世界記錄。

近幾年,我們特別經常聽到液態金屬軸承球管,是因為飛利浦的該項專利已到期,GE、萬睿視、佳能(東芝)等開始跟進該技術。

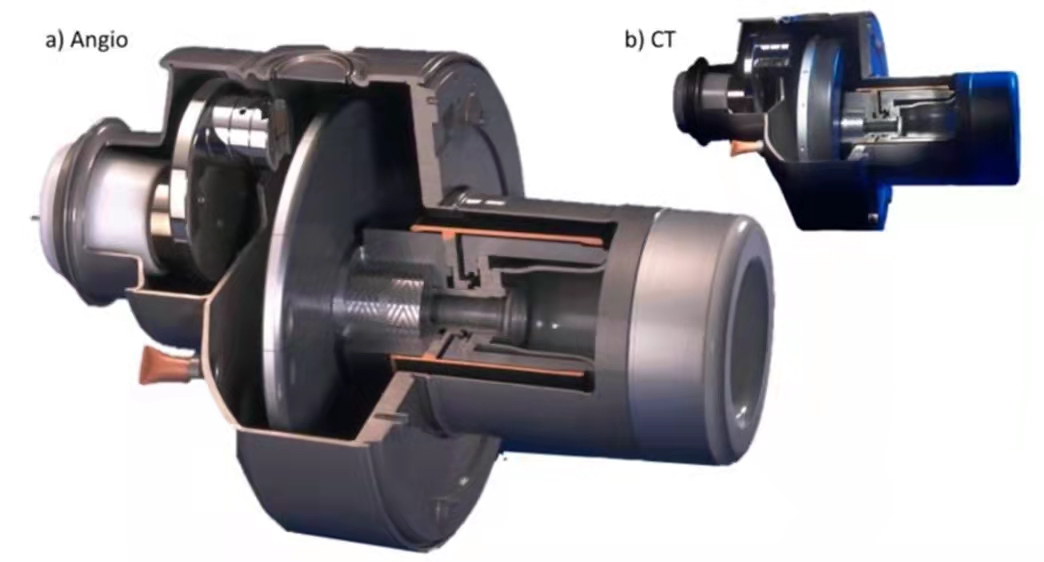

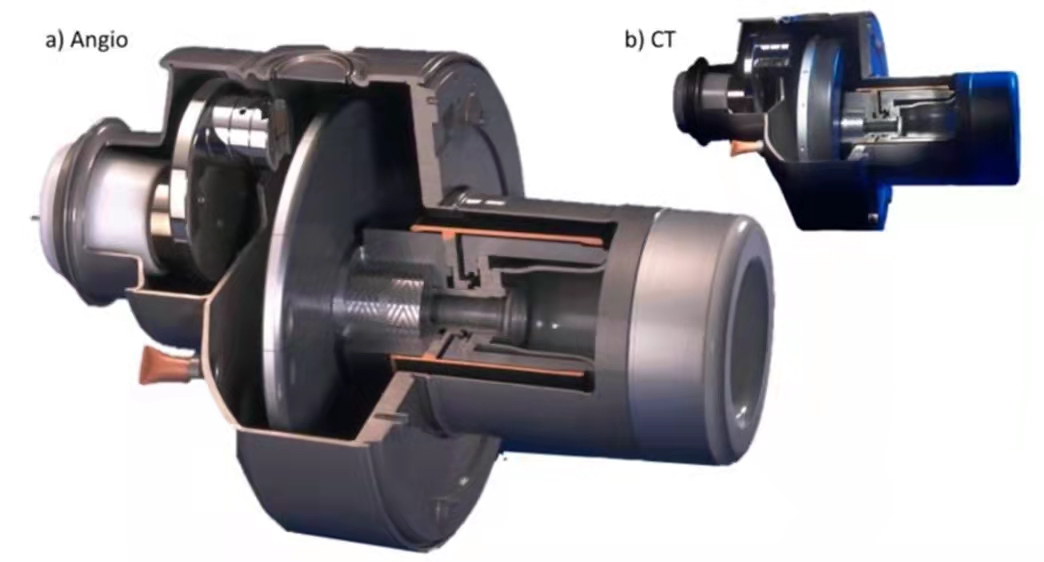

萬睿視的陽極接地技術

1998年,西門子發明平板燈絲技術(Flat electron emitter),不僅使燈絲壽命更長,更使陰極電子的發射更穩定,提高X射線質量;同一年,萬睿視發明翅片式旋轉陽極(Finned rotating anodes),進一步提高了球管陽極散熱面積。

不過,當年最重要的技術當屬萬睿視的陽極接地技術(Anode End Grounded, AEG)。與雙極(±70V)球管不同,陽極接地的陰極接負高(-140KV),金屬殼接地可以捕獲雜散電子,減少無用輻射,提高了圖像質量;此外,還具有更高的球管冷卻效率,能承受更大的重力加速度,還可以把球管做的更小。這是球管的第7個里程碑,第5個提升球管壽命的技術,第2個提升圖像質量的技術。如今,單極高壓已成為高端球管的標配。

萬睿視陽極接地及其專利

萬睿視陽極接地及其專利

革命性的0兆球管

2003年,西門子推出了Straton電子束控球管,也就是我們的熟知的第一代0兆球管。從壽命角度,Straton并不成功,直到西門子又推出了革命性的Vectron。

西門子Straton電子束控球管

西門子Straton電子束控球管

不過,Straton絕對會載入史冊,成為球管的第8個里程碑,第5個提升球管壽命的技術,第2個提升圖像質量的技術。因為:

1)雙向飛焦點。通過精確、快速地控制電子束偏轉,提高采樣率,實現不足0.4毫米的當時業界最高各向同性分辨率。此后,飛焦點技術成為提高空間分辨率和成像質量的行業標準。

2)陽極直接冷卻技術。雖然陽極熱容量只有0.6MHu,但陽極直接油冷技術可實現快速冷卻,意味意味著陽極靶會更小,意味著球管可以更小,意味著雙源CT的誕生,這又是另一個故事。

球管天花板:iMRC

1899,穆勒(飛利浦)發明了世界上第一個水冷球管,當時的冷陰極球管并沒有用起來。然而100年后,當飛利浦推出陽極水冷球管時,我高度懷疑其研發人員是在單位無聊閑逛時,突然看到了這個球管。兩者的實現邏輯不能說是非常相似,只能說是一模一樣。果然,歷史總能帶給我們啟示。

第一個水冷球管

第一個水冷球管

2007年,飛利浦推出了iMRC冰球管,《中國醫療裝備及關鍵零部件發展報告》將其稱為球管天花板,iMRC采用了電磁聚焦、動態四焦點、液態金屬軸承、單季高壓等高端技術,還創造性使用了陽極直接水冷(透心涼)、螺紋軸承、雙軸承支撐、節段陽極等新技術,使隨開隨掃變成現實,還支持長時間掃描,延長球管壽命,這是球管的第9個里程碑,第6個提升球管壽命的技術。

《中國醫療裝備及關鍵零部件發展報告》截圖

《中國醫療裝備及關鍵零部件發展報告》截圖

跨越1000mA的Vectron

2013年,西門子推出了第三代雙源CT:SOMATOM Force,搭載最新一代IGBT球管:Vectron,首次將球管管電流提高至1300mA,這是球管的第10個里程碑,第3個提升圖像質量的技術,第1個降低劑量的技術。在解決熱容量的同時,不僅實現了低KV、更高mA、更長時間的大范圍連續掃描,還實現了低劑量、低造影劑用量的雙低掃描。從此,70kV低劑量掃描也稱為行業標準。

西門子 Vectron球管

西門子 Vectron球管

03 敢問路在何方?

1913年,柯立芝發明了真正為醫療所用的高真空熱陰極球管以來的100年,迄今球管一直在照朝著4個方向發展:

1)圖像,飛焦點和平板燈絲技術進一步提升了圖像質量;

2)低劑量,70kV低劑量掃描并不容易,因為15%規則,必須大功率球管才能實現;

3)熱容量,從1MHU、3.5MHU,發展到5.3MHU、8MHU;如今高散熱率成為了各球管廠家的主要方向。

球管創新技術

球管創新技術

球管的發展,并不是由自己決定的,而是由CT、DSA技術進步或臨床需求決定的,未來可能的4個發展方向:

1)更小的焦點,意味著更清楚的圖像;

2)更大的功率,意味著更大電流輸出和更長時間的連續掃描;

3)更快的(可承受)機架轉速,意味著更高的時間分辨率;

4)更長的壽命,意味著醫院更省錢;

如今,距離倫琴發現X射線已過去125年,距離柯立芝發明熱陰極球管已過去100年,距離最近一次球管技術革新也已過去9年,很好奇X射線管是否按照預計的方向發展,讓我們拭目以待。。。

陽極靶發展歷程

陽極靶發展歷程

萬睿視陽極接地及其專利

萬睿視陽極接地及其專利