最新的測量結果于10月13日在美國物理學會的一個虛擬會議上公布,另外論文已經發表在《Physicial Review Letters》上。

物理學家Shannon Hoogerheide表示,這個結果非常令人印象深刻,他在馬里蘭州蓋瑟斯堡的美國國家標準與技術研究所(NIST)使用了一種競爭性技術測量中子壽命。

隨機衰變

自然界中存在的大多數中子是非放射性原子核的一部分,在那里它們基本上可以永遠存在。但孤立的中子如由核裂變產生的中子是不穩定的并會衰變成質子。在這個過程中,每個衰變的中子都會發射出一個電子和一個反中子。

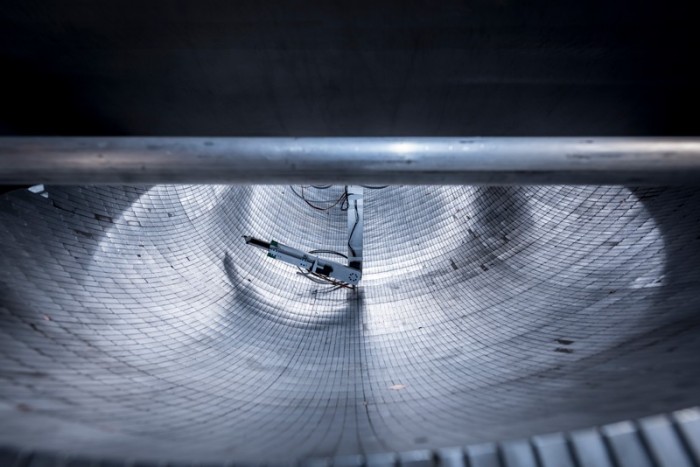

一個中子衰變究竟需要多長時間是隨機的,但平均時間約為一刻鐘。為了得到一個精確的數值,布盧明頓印第安納大學的實驗核物理學家Daniel Salvat和他的同事在新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯國家實驗室建立了一個名為UCNτ的實驗。他們將中子減緩到超低溫并將其置于一個真空“瓶子”中,這是一個金屬結構,形狀像滑板運動中的半管。瓶子底部的磁場則會阻止中子接觸表面。

研究小組將中子留在瓶中的時間從20秒到近半小時不等,每次中子衰變時都能檢測到光的火花。在每個周期結束時,他們收集并計算剩余的中子,然后用新鮮的中子重新裝入瓶中并再次開始這一過程。

UCNτ開始于十多年前,但對于新公布的結果--基于2017年和2018年的實驗運行--該團隊做了一些改進,這樣能讓他們將誤差率減半。

Salvat表示,該結果的精度現在可以跟基于標準模型(公認的基本粒子理論)的計算相競爭。“這是第一次--實驗精度開始接近理論的精度。這意味著未來的改進可能使標準模型本身受到考驗。”

瓶子與光束

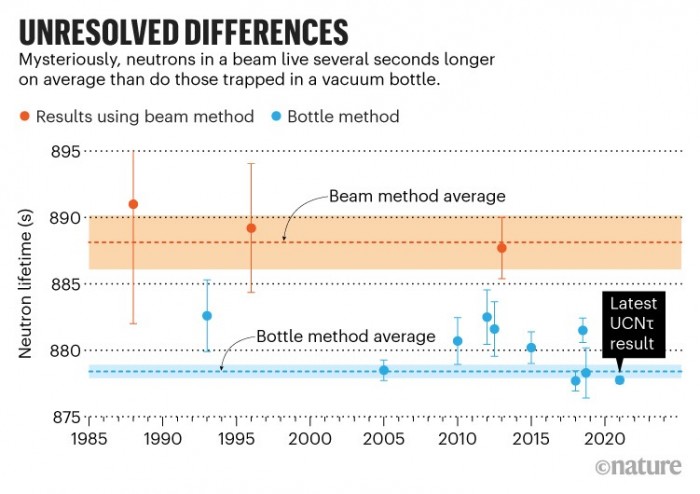

一些研究人員使用“瓶子”技術來測量中子壽命,而其他研究人員--如Hoogerheide--使用的方法是在粒子在光束中移動時觀察它們的衰變。直到約15年前,這兩類實驗的結果在誤差范圍內基本一致。但隨著技術變得更加精確,它們開始各奔東西。光束中的中子似乎平均壽命更長。

位于俄羅斯Gatchina的彼得堡核物理研究所的Anatolii Serebrov指出,UCNτ的最新測量并沒有幫助彌合這一差距。“即使考慮到這個新的結果,差異仍幾乎沒有改變。”他曾在2005年領導了一個高精度的瓶子實驗并首次指出了一個可能的差異。

為了幫助解決中子壽命的困境,馬里蘭州巴爾的摩約翰-霍普金斯大學的物理學家David Lawrence和他的合作者一直在開發一種技術,他們通過利用空間探測器上的中子探測器來測量中子壽命。“如果有第三種方法,那將是非常有用的,”Lawrence說道。

據了解,這種方法依賴于這樣一個事實:大多數行星體在被宇宙射線擊中時都會噴出中子。許多中子沒能逃脫行星的引力,最終又降了下來--但到那時,其中一些已經轉化為質子。將發射到太空中的中子數量與返回的中子數量相比較可以估算出中子的壽命。Lawrence表示:“有一部分中子會升空,發生衰變,然后再也不回來了。”另外他還補充稱,由于金星的二氧化碳大氣不能很好地吸收中子,所以做這樣一個實驗的理想方式是用一個小型的、專門的探測器在金星周圍的軌道上進行。

UCNτ團隊一直在進行一些改進以進一步提高精度。Lawrence表示,Hoogerheide和她在NIST的同事正在對光束技術進行同樣的改進,他們預計其精度可以提高10倍左右。