數(shù)十年來,粒子加速器已經(jīng)得到廣泛應用,使人們對物質(zhì)的研究越來越細致。帶電粒子在加速時會發(fā)光,利用這種現(xiàn)象的加速器是目前可用的最明亮的人造光源之一,使科學家能夠在前所未有的微小空間和時間尺度上探測物質(zhì)的性質(zhì)。鄧秀杰[1]等人在《自然》上報導了一個在加速器上進行的概念驗證性實驗,該實驗可以進一步擴展這些設備的功能,并有望應用在稱為極紫外線光刻的下一代芯片刻蝕技術(shù)[2]和稱為角分辨光電子能譜技術(shù)[3]的先進成像方法。

基于加速器的光源主要有同步輻射加速器(環(huán)形加速器)和自由電子激光器(線性加速器)這兩種類型。同步加速器具有很高的平均功率(每單位時間產(chǎn)生的光子數(shù)),并且可以產(chǎn)生具有可調(diào)波長和寬帶寬(波長范圍)的光脈沖。高功率之所以成為可能,是因為成束的粒子環(huán)繞圓形機器旋轉(zhuǎn)多次,并在它們每次穿過一系列極性交替的磁鐵(波蕩器或扭擺器)時產(chǎn)生光。

自由電子激光器的平均功率比同步輻射加速器低,因為它們使用電子束僅一次。然而,與同步輻射加速器產(chǎn)生的光相比,它們產(chǎn)生的光脈沖具有更小的帶寬和更高的亮度(最高可達前者100億倍[4])。在自由電子激光器中,電子發(fā)出的輻射會反作用于這些粒子,從而使它們聚集到輻射波長大小的區(qū)域。這些“微聚束”電子產(chǎn)生的光波是相干的(同步),并且彼此增強以實現(xiàn)前述超高亮度。

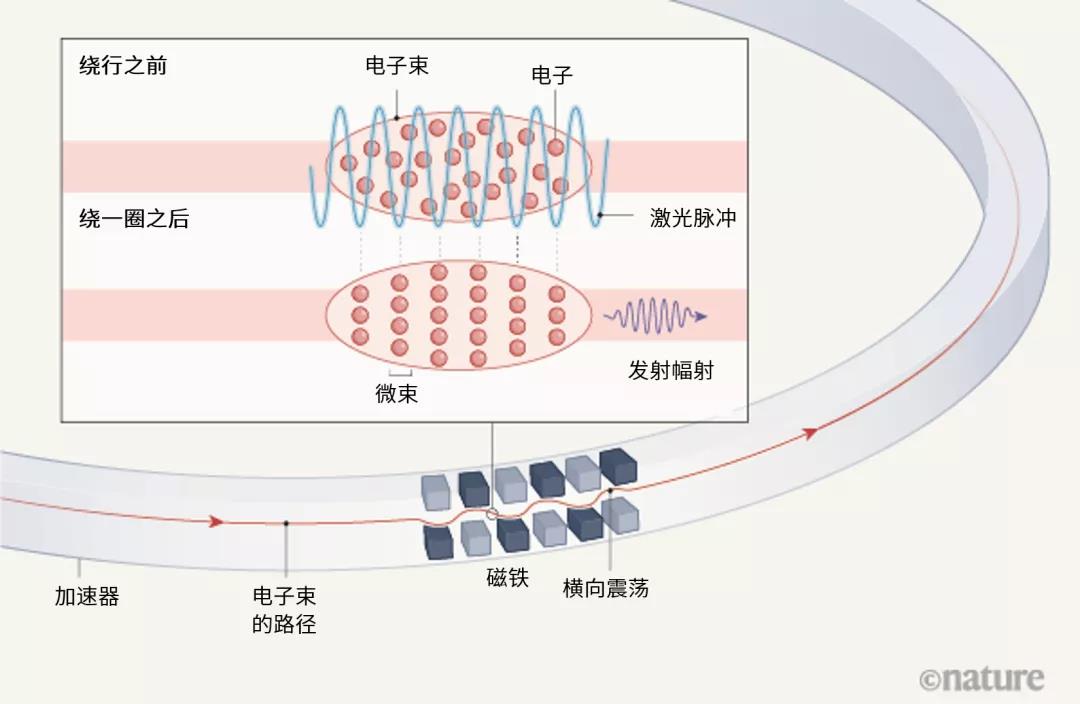

鄧秀杰和同事們的研究結(jié)果基于一個稱為穩(wěn)態(tài)微聚束[5]的概念,該概念旨在結(jié)合大功率同步輻射加速器與低帶寬、高亮度自由電子激光器的特性。通過在電子通過波蕩器時向電子發(fā)射一個(常規(guī)的)激光脈沖,同步輻射加速器中的電子束在發(fā)射出輻射光波之前被迫形成微聚束(圖1)。波蕩器使電子橫向振蕩,激光脈沖使不同的粒子具有不同能量。

這束改造過的電子束在機器中環(huán)繞運行時,高能電子與低能電子相比,在被用來操控粒子的磁場中的偏轉(zhuǎn)更小(因此走的路徑更長),使它們向后滑動。到電子完成繞加速器運行一圈時,這種縱向滑移已導致粒子形成微束,其性質(zhì)類似于用于驅(qū)動自由電子激光器的電子。這些微束之間的距離大約是入射激光脈沖的波長。

如前所述,微束電子束的相干發(fā)射產(chǎn)生的光脈沖,比通過非相干發(fā)射產(chǎn)生光的功率更高。鄧秀杰等人在位于柏林的同步加速器(Metrology Light Source,計量光源)處檢測了典型電子束產(chǎn)生的輻射光,隨后將該輻射光與使用新方法微束化的光束進行了比較。

在使用帶通濾波器除去殘留的非相干輻射光之后,鄧秀杰及同事們檢測到了清晰的微束信號,表明發(fā)生電子束相干輻射。他們還研究了輻射能量和束電荷的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)該輻射強度與束電荷的平方成正比,作者通過改變束電荷并分析產(chǎn)生的輻射觀測到了這種平方關(guān)系。

盡管本文代表了在粒子加速器中生成高功率、窄帶寬光脈沖的關(guān)鍵步驟,但尚未展示出穩(wěn)態(tài)微聚束。鄧秀杰秀林等人表明,繞同步加速器旋轉(zhuǎn)一圈后,微束電子束會產(chǎn)生相干輻射光。下一個挑戰(zhàn)是證明繞上許多圈仍可實現(xiàn)該成果。這很難通過實驗完成,原因有三:

首先,縱向滑移會在多次旋轉(zhuǎn)中降低微束聚的程度。其次,為了實現(xiàn)大功率(千瓦級)的穩(wěn)態(tài)發(fā)射,入射激光脈沖必須與電子束在每次旋轉(zhuǎn)中都同步,并被約束在稱為激光腔的反射裝置中。第三,如果不使用反饋回路控制,束中電子之間的集體相互作用最終將降低輻射的功率和亮度。

最初概念有一些變體方案[5-7]可改善輻射性質(zhì),或能超越鄧秀杰秀林等人的研究結(jié)果。展現(xiàn)這些方案意味著巨大技術(shù)難題,但是作者的概念驗證性實驗開辟了道路,通往實現(xiàn)高功率、高亮度、窄帶寬且性能可能會超過當前同步加速器的光源。此外,其他類型的光源,例如開發(fā)中的存儲環(huán)自由電子激光[8]和能量回收線性加速器[9],也許會引領(lǐng)下一代加速器的誕生。盡管在這些方案得到可靠證實前還有重重障礙,但作者們的發(fā)現(xiàn)為未來高功率加速器光源提供了展望。

參考文獻:

1. Deng, X. et al. Nature 590, 576–579 (2021).

2. Bakshi, V. EUV Lithography (SPIE Press, 2018).

3. Damascelli, A., Hussain, Z. & Shen, Z.-X. Rev. Mod. Phys. 75, 473–541 (2003).

4. Nature Struct. Biol. 5, 657–658 (1998).

5. Ratner, D. F. & Chao, A. W. Phys. Rev. Lett. 105, 154801 (2010).

6. Ratner, D. & Chao, A. 33rd Int. Free Electron Laser Conference (FEL, 2011) 57–60 (2011).

7. Jiao, Y., Ratner, D. F. & Chao, A. W. Phys. Rev. Spec. Top. Accel. Beams 14, 110702 (2011).

8. Lee, J. et al. J. Synchr. Radiat. 27, 864–869 (2020).

9. Nakamura, N. et al. J. Phys. Conf. Ser. 874, 012013 (2017).