作者:高杰,中國科學院高能物理研究所研究員。

摘要:自從 Rolf Wideröe(1902-1996)在 1943 年為他提出的對撞機想法申請了秘密專利,以及世界上第一臺環形正負電子對撞機 AdA 于 1963 年在法國奧賽(Orsay)的直線加速器實驗室(LAL)成功地進行了原理驗證,人們不但在過去建造了各種不同類型的對撞機,同時也對未來的大型對撞機進行了規劃、研究與準備。在本文中,我們將對對撞機的歷史進行較為完整和簡要的回顧,并對下一代對撞機的發展進行展望。1. 引言

2020 年 1 月 16 日-17 日,關于對撞機的機器-探測器接口 (MDI)研討會在香港科技大學 IAS 舉行,會議邀請我做一個關于對撞機歷史回顧的報告。這對我來說是一個寶貴的機會,除了因為這個題目很重要,還因為在這個回顧中有機會記錄一些自己在對撞機領域研究和工作中所經歷的與對撞機發展歷史相交集的回憶。這篇文章就是基于這個報告所做的對撞機歷史回顧與展望。

2. 對撞機想法的最初提出

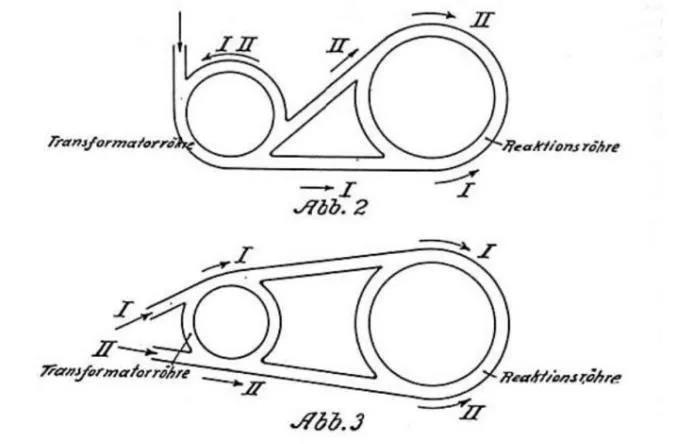

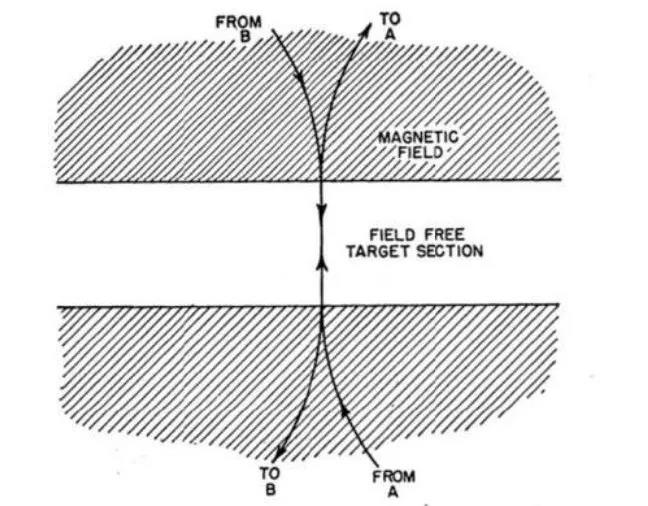

2018 年 10 月 9 日,我邀請了環形正負電子對撞機的先驅之一,法國國家科研中心(CNRS)直線加速器研究所(LAL, Orsay) 的 J. Haïssinski【注:J. Haïssinski 的父親與錢三強同為居里夫人女兒 Irène Joliot-Curie 的學生】在中科院高能物理研究所創新論壇上做了題為“第一臺環形正負電子對撞機的歷史記述”的報告。根據 J. Haïssinski 的報告 [1],挪威工程師 Rolf Wideröe(見圖 1)于 1923 年在卡爾斯魯厄 (Karlsruhe) 完成學習,并對電子感應加速器(Betatron)進行過認真的考慮。在第二次世界大戰期間的 1943 年,他申請了一項核子“磨坊”的秘密專利,如圖 2 所示。該專利于 1953 年公開發表。關于他的環形對撞機想法,他寫道:“……那是在 1943 年我有了我的想法。如果可以將粒子在環中存儲更長的時間,并且如果讓這些被“存儲”的粒子朝相反的方向運行,那么結果是每轉一圈都將有一次碰撞的機會”。這是有歷史記錄的粒子對撞機的最初始的想法,如圖 3 所示。

圖1. Rolf Wideröe

3. 相交的對撞機

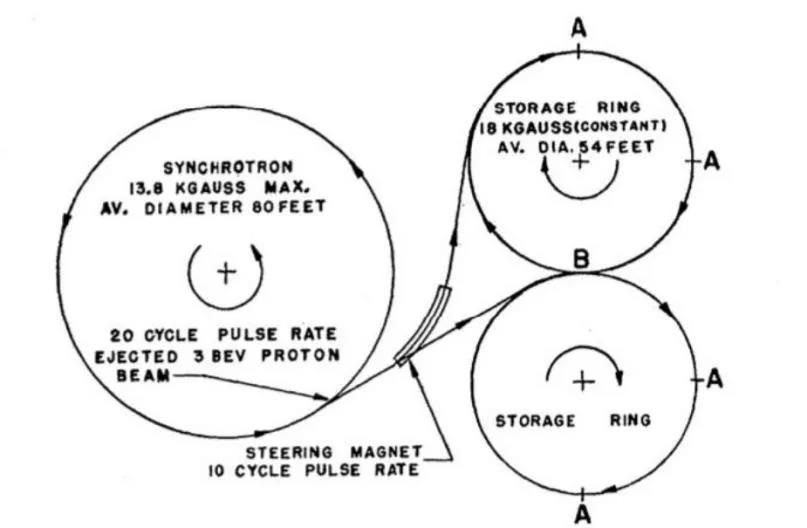

于 1953 年發表的對撞機的想法似乎引發了大量建議方案和文章 [1]。1956 年 4 月,Kerst 等人發表了“通過粒子束相交獲得極高能量”[2],如圖 4 所示。1956 年 6 月,O'Neill發表了“用于高能物理研究的存儲環同步加速器裝置”[3],如圖 5 所示。

1958 年,Barber 等人發表了關于“量子電動力學極限的實驗建議”的斯坦福大學內部 HEPL 報告,RX-1486 [4],如圖 6 所示。

蘇聯的科學家,G. Budker 和他的團隊于 1956 年秋季在庫爾恰托夫研究所(Kurchatov Institute,莫斯科)開始研究電子電子(ee)存儲環對撞機(VEP-1),并于 1963 年 8 月首次在新西伯利亞將電子注入到 VEP-1。Budker 等人在參考文獻 [5] 的第 274 頁進行了報告。VEP-1 如圖 7 所示。

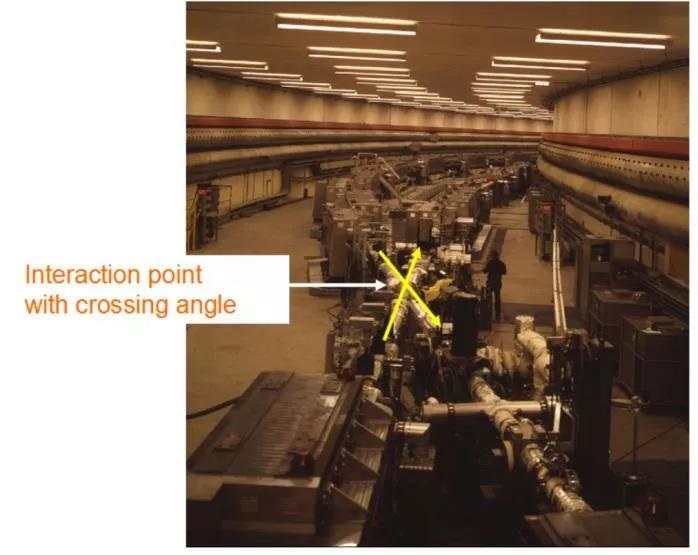

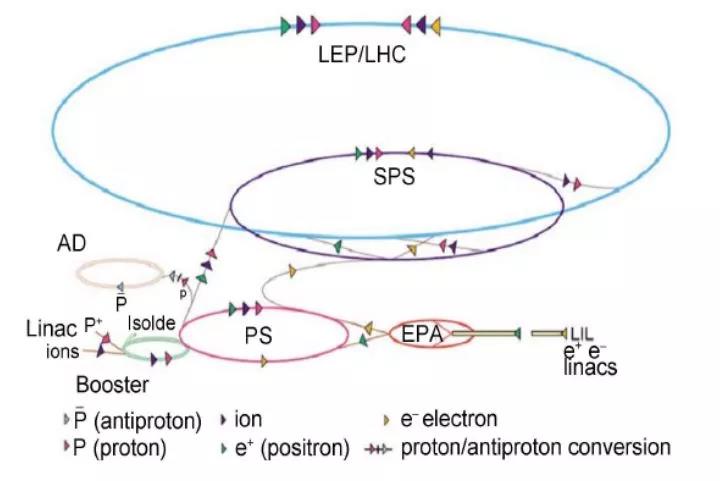

至于在歐洲核子中心(CERN)的世界上第一臺質子-質子對撞機,根據 Lyn Evans 的報告 [6]:“在 1960 年代初,一場關于 CERN 下一步發展的辯論正在激烈進行。兩種意見間出現了尖銳的分歧,一種意見是建造一臺 300GeV 的大型質子同步加速器,“large PS”, 另一種意見則是更雄心勃勃的交叉環質子對撞機(交叉型儲存環 ISR)。為了更好地引導討論,1964 年 2 月,來自歐洲最優秀的 50 名物理學家齊聚歐洲核子中心,他們決定將自己轉變為由 Eduardo Amaldi 擔任主席的歐洲未來加速器委員會(ECFA)。共識形成花了將近 2 年的時間。1965 年 12 月 15 日,在 Amaldi 的強有力的支持下,歐洲核子研究中心理事會批準了交叉存儲環(ISR)的建設”,如圖 8 所示。

1968 年,Simon Van der Meer 第一個提出了隨機冷卻的想法。1972 年,在 ISR 上觀測并解釋了肖特基信號,Van der Meer 發表了一篇關于軌道隨機冷卻橫向發射度的論文;即“ISR 中橫向軌道振蕩的隨機阻尼”,CERN/ISR-PO/72-31 [7]。1972 年,W. Schnell 對 ISR 的隨機冷卻實驗進行了可行性研究。1974 年,隨機冷卻原理首次獲得了實驗驗證,Rubbia 等人隨即提出了在 SPS 加速器中的質子反質子對撞束流實驗。

4. 環形正負電子對撞機

根據 Pancheri 和 Bonolis 的文章 [8],1959 年 9 月,在歐洲核子研究中心舉行了一次關于用于物理研究的未來高能加速器會議,美國和俄羅斯科學家也參加了會議。盡管在會議中提到了電子-正電子對撞,但那時沒有人知道該怎么做。1959 年 10 月 27 日在意大利羅馬舉行的一個研討會上,斯坦福大學的 Wolfgang K. H. Panofsky 做了美國正在建造的電子-電子環形對撞機的報告,Bruno Touschek 再次提出了使用電子與正電子對撞的問題。

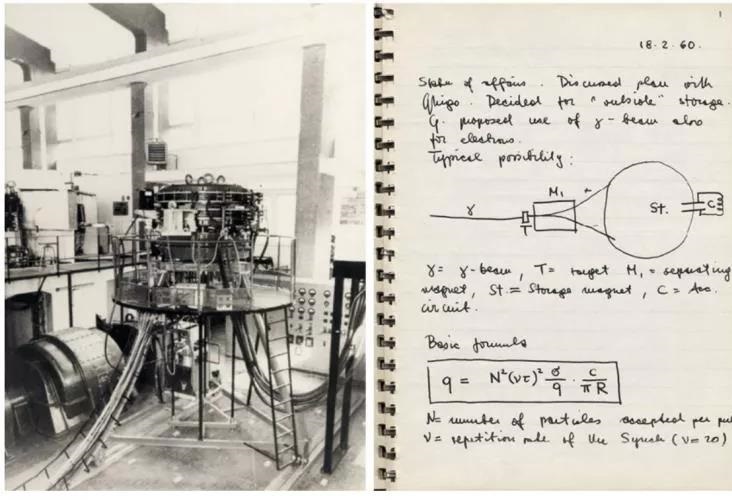

根據 Haïssinski 的報告 [1], 正式被記錄世界上第一臺環形正負電子對撞機 AdA 項目的起點是 Bruno Touschek 于 1960 年 3 月 7 日在 Frascati 舉行的一次研討會上的報告。Touschek(1920-1978),見圖 9,在報告中強調通過電子-正電子湮滅而產生的具有確定量子數的純能量狀態可成為通向新物理的途徑。他還指出,CPT 不變性將保證電子和正電子之間的對撞。C. Bernadini、G. F. Corazza、G. Ghigo 和 Touschek 關于“Frascati 存儲環”的論文,在 1960 年 12 月 16 日 Il Nuovo Cimento 第 18 卷第 6 期上發表。

至于 Wideröe 和 Touschek 的相遇是如何發生的,可以從 Pancheri 和 Bonolis 的文章“通往高能正負電子對撞機的路徑:從 Wideröe 的電子感應加速器到 Touschek 的 AdA 和 LEP”中找到相應的信息 [8]。關于 AdA 的歷史,Haïssinski 對 AdA 項目的初始物理目標進行了如下總結:

• 設計注入方案;

• 實時測量束流強度;

• 檢查束流壽命(RF、氣體散射);

• 測量束團尺寸;

• 測量束流對撞亮度;

• 觀察 e+e- 湮滅成 μ 對或 π 對。

AdA的技術挑戰:

• 設計足夠小的射頻加速腔;

• 在實驗室產生足夠的反物質,使 e+ 注入足夠高效;

• 實現并保持超真空;

• 確保可靠的磁場和射頻腔電壓;

AdA的時間表:

• 1960 年 3 月:決定開展在 Frascati 進行對撞束流實驗的可能性的研究;

• 1961 年 5 月:電子束團第一次存儲在 AdA 中,見圖 10;

• 1962 年 7 月:AdA 被運到位于法國 Orsay 的 LAL;

• 1963 年春:發現 Touschek 效應;

• 1963 年秋-1964 年春:有史以來第一次得到關于反向旋轉運行的被存儲粒子之間的對撞證據。

1961 年, AdA 在 Frascati 面臨一個重要問題,即在 Frascati 實現的電子或正電子捕獲率低于預期,每個束流僅有大約 102 個粒子。根據法國 LAL,Orsay 的科學家 Pierre Marin(見圖 11)的回憶 [9],在他和 Georges Charpak 的一次訪問 INFN, Frascati 期間,他向 Frascati 的同事建議使用法國 LAL 的直線加速器作為注入器(見圖 12)以提高束流流強,這意味著每個束流中的粒子數將會增加到 107。1962 年 7 月,AdA 被運到 LAL,見圖 13-15。如 P. Marin 的書中所述(見圖 16),在 LAL,Orsay 創建了 AdA Farscati-Orsay 合作組:C. Bernardini、G. Corazza、G. Di Giugno、J. Haïssinski、P. Marin、R. Querzoli 和 B. Touschek。AdA Frascati-Orsay 合作組的法方負責人為 Pierre Marin(1927-2002)。事實上,當決定將 AdA 運到 Orsay,J. Haïssinski 就被邀請從美國回到 LAL 從事 AdA 的研究工作,在那里他完成了他的國家博士論文,這是 Frascati-Orsay 合作中產生的的唯一文憑。

圖12. 法國 LAL,Orsay 的直線加速器

圖13. AdA 在 LAL, Orsay

圖14. 帶注入束流管的 AdA 在 LAL, Orsay

圖15. J.Haissinski 在 AdA 控制室

圖16. P. Marin 所著“粒子加速器的半個世紀”的封面

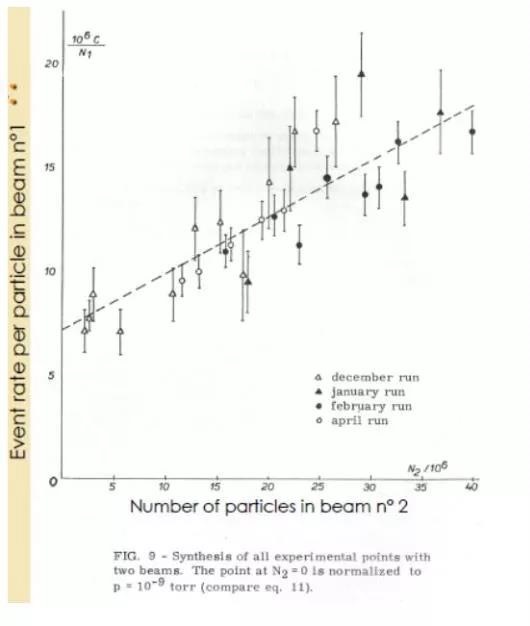

1964 年春,第一次觀測到電子-正電子對撞(見圖 17),亮度測量裝置如圖 18 所示,AdA 參數見表 1。

表1. AdA 參數表

圖17. 事例率 vs AdA 中束團中粒子數

圖18. AdA 對撞亮度測量裝置原理圖

AdA 之所以重要,是因為它取得的主要科學成果以及對未來對撞機的影響,如下所列:

• 觀察到單個存儲的電子/正電子束團;

• 束流壽命超過 5 小時;

• 由于殘余氣體引起的束流散射符合理論預期;

• 檢驗了由于同步輻射量子漲落導致的RF壽命;

• Touschek 效應的發現和 Touschek 效應理論的建立;

• 發現了決定存儲束團高度尺寸的機制(x 和 y 橫向振蕩之間的耦合);

• 有史以來得到的第一個表明存儲的反向運動的束流之間發生了對撞的證據。

2009 年,Editions du Dauphin 出版社出版了一本署名為 Pierre Marin 的“粒子加速器的半個世紀”(Un demi-siècle d'accélérateurs de particules)的書,書中他相當完整地回憶了從 AdA 到 LEP 的電子正電子環形對撞機的發展歷史。2000 年,我在 LAL 見到 Pierre,問他是否有一天他會寫一本關于 AdA 歷史的書,他說他已經開始寫了。不幸的是,Pierre Marin 于 2002 年初去世。2016 年 7 月,當我去參加在越南歸仁 ICISE 召開的第 XIIth Rencontres du Vietnam,PASCOS 研討會時,我遇到了 Jacques Haïssinski,我問 Jacques,“Pierre 寫的書出版了嗎”,他告訴我,上面提到的 Pierre 署名的法文書是在 Pierre 去世后在 ACO 協會的幫助下于 2009 年完成并出版的,Jacques Haïssinski 為這本書寫了序言。2017 年 Jacques 專門送了我一本。從該書中,我們不僅能了解 AdA,還能了解 ACO、DCI 和 LEP等對撞機的歷史,這些我們將在下面簡要回顧一下。

當環形電子-正電子對撞機的原理被 AdA 驗證之后,位于蘇聯新西伯利亞的 BINP(1963)的 VEP-II(質心能量 1.4GeV)、Ftascati(1963)的 ADONE(質心能量 3GeV)和 Orsay(1964)的 ACO(質心能量 1.0GeV)等正負電子對撞機相繼開始建造。根據 P. Marin 的回憶 [9],來自 Saclay 的 H. Bruck 被任命為 ACO 存儲環負責人,H. Bruck 的學生 J. Le Duff(圖 19)則在 ACO 上開展他的博士論文研究工作。

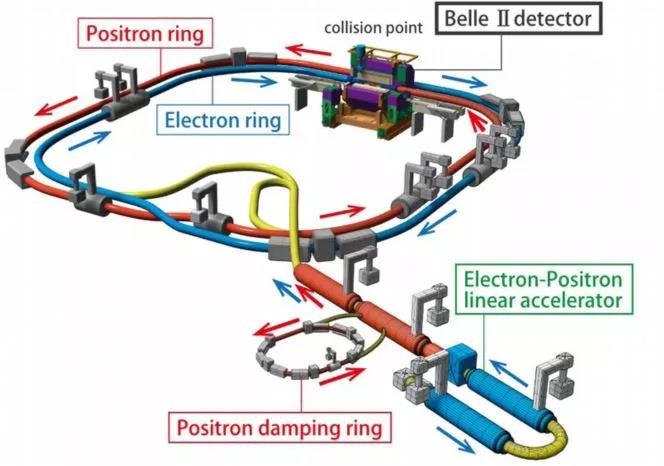

其中,應特別強調 ACO(圖 20)。在 ACO 中,人們第一次發現了束-束相互作用頻移限制效應;第一次使用螺線管磁鐵探測器和反螺線管(圖 21);第一次使用六極磁鐵(添加線圈,但不是獨立的六極磁鐵)用于校正色品(由美國科學家 M. Sands 在訪問 LAL 時提出的建議);首次通過實驗觀察到電子和正電子的極化;首次觀察到束長拉伸效應。在 ACO 之后,LAL 決定建造 DCI,如圖 22 所示。DCI 是世界上第一臺雙環正負電子對撞機,隨后建成的雙環正負電子對撞機是美國的 SLAC PEPII、日本的 KEK B Factory、Super KEK B Factory 和中國的 BEPC II(BEPC 之后)等。在 DCI 上,首次測試了通過使用四束團對撞來補償束-束相互作用限制效應的想法(但未成功),并且首次采用獨立的六極磁鐵用于存儲環的色品校正。

圖21. ACO 探測器

圖22. DCI 雙環正負電子對撞機

我在法國 Orsay 的 LAL 學習和工作了 16 年,那里的圖書館、實驗室和走廊記錄了過去的歷史,與 J. Duff、J. Haïssinski、P. Marin、M. Davier 等科學家的接觸,使我了解到許多生動的對撞機科學與技術的發展歷史,深受他們開創性的科學研究工作和深遠的科學視野的影響。J. Le Duff 是我的法國博士導師,J. Haissinki 是我的 Habilitation à diriger des recherches(指導研究資格)答辯委員會成員,M. Davier 是我的博士和 Habilitation 答辯委員會主席,也是 LAL 的所長。

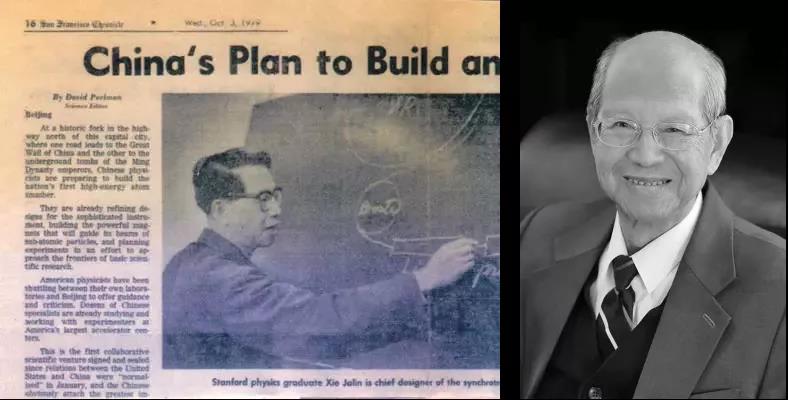

關于正負電子對撞機在中國的發展,可以參考謝家麟院士(1920-2016,圖 23)的一篇文章 [10]。從 1977 年 11 月開始,中國的高能加速器計劃是質子同步加速器,1981 年 3 月 17 日,在美國費米國家加速器實驗室(FNAL)由李正道教授發起的中美高能物理合作的一次會議上,謝家麟介紹了北京質子同步加速器 (BPS),在討論期間,美國 SLAC 的 Wolfgang KH Panofsky 提出了 2.2GeV 正負電子對撞機的建議(后來稱為北京電子正電子對撞機,BEPC)。在接下來的項目調整、成本審核等過程中,有來自 SLAC 的 B. Richter 和西德 DESY 的 G. Voss 等多位國際專家參與。1984 年 10 月 7 日,鄧小平為 BEPC 奠基,1988 年 10 月 BEPC 實現了第一次對撞。自 1986 年 6 月,作為謝家麟先生的博士生,我聽他講了許多 70 年代到 80 年代中期中國高能物理發展的曲折歷史,這些歷史在參考文獻 [10] 中也有詳細記錄,他們對于中國未來對撞機的發展非常寶貴。2012 年 2 月謝家麟院士榮獲 2011 年度國家最高科技獎。2016 年 4 月,亞洲未來加速器委員會 (ACFA) 批準了日本 KEK 黑川真一教授所做的關于國際加速器大會(IPAC)設立四個以亞洲加速器科學家命名的獎項建議,其中第一個獎項是以謝家麟的名字命名(其他三個奬分別以日本、澳大利亞和韓國科學家命名),該獎項當 IPAC 在亞洲舉行期間頒發。我有幸參與了黑川真一教授發起的這一獎項命名建議的籌備工作。

CERN 于 1983-1989 年間建造了一臺周長為 27km、質心系對撞能量為 91GeV 的單環大型正負電子對撞機(LEP)。1990-2000 年間,LEP 的質心系對撞能量升級到了 209GeV,簡稱 LEP II 如圖 24。LEP 和 LEP II 的最高亮度約為1032cm-2s-1 [11]。

為了進一步增加亮度,人們開始建造雙環正負電子對撞機,例如 美國 SLAC 的 PEPII、日本的 KEK B、中國的 BEPCII 和日本的 Super KEK B,如圖 25 所示。Super KEK B(電子束 7GeV/正電子束 4GeV)于 2018 年 3 月 19 日正式開始調束運行,其亮度正朝著設計目標前進。Super KEK B 的重要特征是在其對撞點的亞毫米 beta 函數(βy = 0.3mm),并且其高亮度目標為 80*1034cm-2s-1。

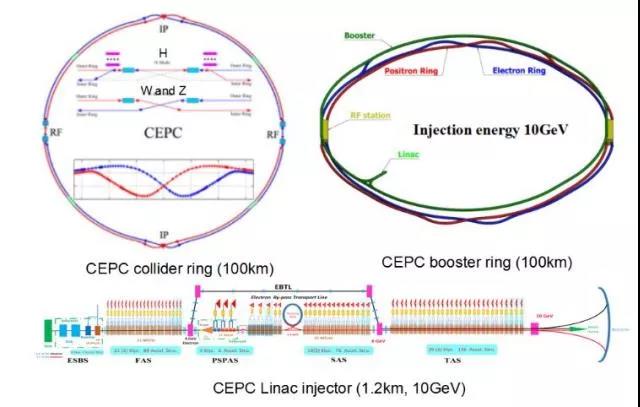

2012 年 7 月 4 日在歐洲核子研究中心的大型強子對撞機(LHC)上發現了希格斯玻色子,這一發現對未來加速器提出了新需求。由于希格斯玻色子的質量低,除了可以采用直線正負電子對撞機(見后面討論),還可以在環形正負電子對撞機的多個(≥2)探測器中產生大量“干凈”的希格斯玻色子并通過精確的實驗對標準模型中和超出標準模型的新物理進行研究、探索與發現。2012 年 9 月,中國科學家提出了在中國建造一個希格斯工廠,即未來環形正負電子對撞機(CEPC)[12-15],如圖 26 所示,每個對撞點的亮度在希格斯能量時為 5*1034cm-2s-1,在 Z-pole 能量亮度可達 100*1034cm-2s-1。2013 年,CERN 提出了未來環形對撞機(FCC)方案 [16]。CEPC 和 FCC 的周長均為 100 公里。CEPC 和 FCC 分別于 2018 年和 2019 年完成概念設計報告。

5. 正負電子直線對撞機

2018 年 12 月 6 日,我邀請了新西伯利亞 BINP 的 Valery Telnov 在中科院高能物理研究所創新論壇上做了題為“直線對撞機歷史”的報告 [17]。1965 年,M. Tigner 在 Il Nuovo Cimento 雜志上發表了一篇論文,“一種可能的電子束對撞實驗裝置”[18],如圖 27 所示。1971 年,G.I. Budker,A.N. Skrinski 和他們的合作者在一份未發表的內部報告中考慮了能達到 100GeV 量級的傳統常溫和超導直線加速器。B. Richter 回憶說:“1976 年,Amaldi 在 Physics Letters J 中獨立地重新發明了具有能量回收功能的 Tigner 的超導電子直線加速器方案。他也考慮過正負電子對撞機,但沒有找到令他滿意的解決方案,即如何在足夠小的相空間中生產正電子,使高亮度正負電子對撞機具有實用性”。

1978 年 10 月,V.Balakin、G. Budker、A.Skrinsky 在美國費米國家加速器實驗室(FNAL)召開的國際未來加速器委員會(ICFA)加速器和探測器研討會上做了題為“產生超高能正負電子對撞設施的可行性”的報告 [19]。B. Richter 在“大型直線對撞機的展望”[20] 中說,“我相信直線對撞機想法誕生的開創性事件發生在 1978 年 10 月在費米國家加速器實驗室舉行的加速器和探測器 ICFA 研討上。”

B. Richter 于 1978 年提出斯坦福大學直線對撞機(SLC),1988 年 SLC 建成并投入使用,如圖 28 所示,SLC 也是直線對撞機的原理驗證機。

根據 T. Valery 的報告 [14],面向 TeV 能級的直線對撞機發展的關鍵里程碑如下:

• VLEPP(新西伯利亞)1978 年:第一組參數;

• NLC (SLAC) 于 1980年:作為 SLC 之后的自然發展方向;

• JLC(KEK)1987年:日本高能物理(HEP)委員會提出;

• SBLC (DESY) 1990年:DESY(G. Voss)的提議;

• CLIC (CERN) 1985年:W. Schnell 提出(A. Sessler 在 1982 的最初想法);

• TESLA (DESY) 1990年:M. Tigner(Cornell)和 B. Wiik(DESY)提出。

其中第一個項目使用常溫射頻加速結構,而 TESLA 則使用超導加速器技術。第一屆國際直線對撞機研討會于 1988 年在 SLAC 舉行。

2004 年 8 月,國際技術推薦專家組(ITRP)向 ICFA 正式推薦未來 TeV 級正負電子直線對撞機采用超導(SC)技術,專家組成員如下:

亞洲:Gyung-Su Lee,Akira Masaike,Katsunobu Oide,Hirotaka Sugawara

歐洲:Jean-Eudes Augustin,Giorgio Bellettini,George Kalmus,Volker Soergel

北美洲:Jonathan Bagger , Barry Barish (Chair),Paul Grannis,Norbert Holtkamp

2004 年 8 月,在中國科學院高能物理研究所(IHEP)舉行的 ICFA 會議上宣布了未來直線對撞機的正式名稱為國際直線對撞機(ILC)。2007 年 2 月,在 IHEP 召開的 ILC 國際研討會期間(我是本次會議主席之一),ILC 國際設計團隊(GDE)責任人 B.Barish 代表 GDE 發布了 ILC 參考設計報告(RDR)和 ILC 500GeV 造價。2013 年 6 月,ILC 技術設計報告(TDR)正式發布,ICFA 成立直線對撞機合作 LCC,包括 ILC 和 CLIC,Lyn Evans 被任命為 LCC 負責人。2012 年 7 月希格斯玻色子被發現后,2017 年日本 HEP 界提出 ILC 250GeV 作為亮度為 1.3*1034cm-2s-1 的希格斯工廠,如圖 29 所示,并獲 ICFA 的支持。2020 年 2 月,ICFA 基于日本政府的意見發布了關于 ILC 的聲明,并主導成立一個了 ILC 國際開發團隊(IDT),為 ILC 的建設進行準備。至于 CLIC,它仍然是一個 CERN 未來戰略發展的可選項目之一。

自 2005 年以來,中國科學家一直參與 ILC 國際合作,致力于 ILC 參數優化設計、直線對撞機束流動力學研究、阻尼環設計、ILC-ATF2 的最終聚焦問題、1.3GHz 超導技術研發和極化正電子源等,如參考文獻 [21] 所示。

6. 強子-強子對撞機

根據 L. Evans 的報告 [6],1974 年,在隨機冷卻原理 CERN 的 ISR 加速器上得到了第一次實驗驗證。Rubbia 等人隨即提出在 SPS 進行正反質子束流對撞實驗,并于 1981 年實現了在 SPS 的第一次對撞,同時,在加速器物理方面獲得了諸如射頻噪聲的重要性、束內散射、束束相互作用等方面的重要經驗。

在歐洲核子研究中心的 SppbarS 之后,一個更大的,周長為 6.3 公里的正反質子對撞機 Tevatron,于 1987 年在費米國家加速器實驗室建成并運行,這是世界上第一臺超導對撞機,具有 1.8TeV 的質心對撞能量,這一最高紀錄一直保持到 2009 年它才被歐洲核子研究中心的大型強子對撞機 LHC 超越。

作為強子-強子對撞機歷史的一部分,人們不應忘記美國的超導超級對撞機 SSC,它于 1987 年啟動并于 1993 年下馬。SSC 主要參數如下:

• 周長 87 公里;

• 20TeV 束流能量;

• L = 1033cm-2s-1;

• SCC 在完成 14 英里的隧道掘進并花費 20 億美元后被美國國會停止。

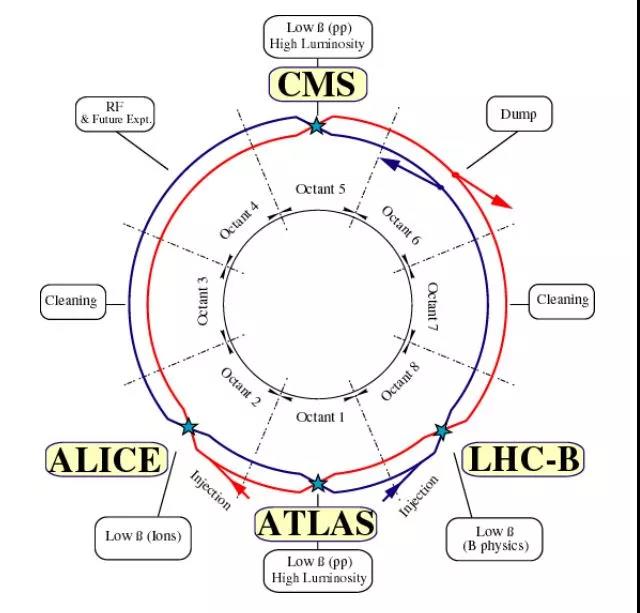

作為 SSC 的競爭對手,大型強子對撞機 LHC(圖 30)的規劃、建造和投入運行時間表如下 [6]:

大型強子對撞機影響最深遠的科學成就是 2012 年 7 月 4 日宣布的希格斯玻色子的發現,希格斯粒子的發現打開了通向未知宇宙的大門,希格斯粒子時代到來了。

作為 LHC 之后的未來強子強子對撞機,中國科學家和 CERN 提出了周長為 100 公里的 SppC [12-15] 和 FCChh [16]。SppC,如圖 31 所示,將安裝在 CEPC 的同一隧道中,其基準設計是使用 12 Tesla 鐵基高溫超導二極磁鐵,SppC 具有 2 個探測器,對撞的質心系能量為 75TeV,每個對撞亮度為 1035cm-2s-1。

7. 電子質子對撞機

作為世界上第一臺電子質子對撞機,HERA,周長 6.3 公里,電子束能量 30GeV,質子束能量 820GeV,每個對撞點的亮度為 1.5*1031cm-2s-1。在 1991 年至 2007 年在 DESY 投入運行,如圖 32 所示。需要注意的是,在 HERA 上,電子和質子束首次在對撞機中縱向極化。在項目管理方面,HERA 采用了國際貢獻模式,即所謂的“HERA模式”[11],這一模式對 ILC 的理念產生了重要影響,以及未來的其他國際合作項目。

8. 電子離子對撞機

2020 年 1 月,美國能源部批準了將在美國布魯海文國家實驗室 BNL 建造的電子離子對撞機,eRHIC(改稱 EIC)的 CD0,EIC 的電子束能量為 20GeV,質子(離子)能量為 325GeV,亮度為 1.4*1033cm-2s-1, 如圖 33 [11]。

9. 繆子對撞機

至于輕子希格斯工廠,還有一種方案,就是所謂的 μ 子對撞機,如圖 34 [22-23]。μ 子對撞機與環形或直線正負電子對撞機相比,其特點是它具有更小的機器尺寸和更高的能量范圍,即幾十 TeV。但從技術成熟度上講,μ 子對撞機還需要更多的持續時間更長的關鍵加速器技術研發,如強大的質子超導直線加速器技術、μ 子生產靶、6 維相空間 μ 子束冷卻等。μ 子對撞機參數如表 2 所示。

表2. μ 子對撞機參數表

10. 離子對撞機

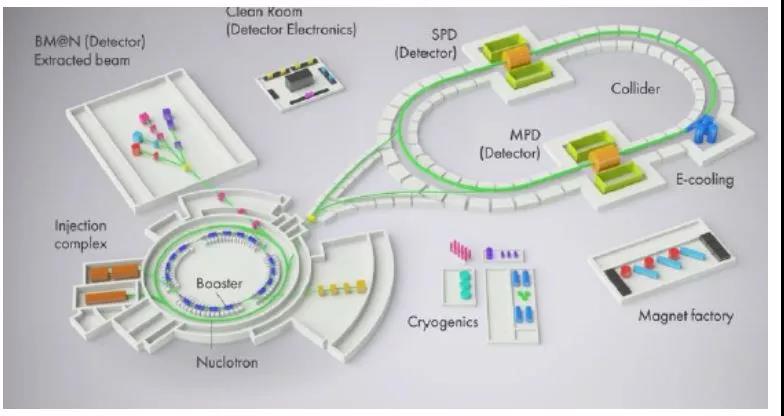

NICA 是杜布納聯合核子研究所 (JINR) 的一個離子對撞機項目,如圖 35 所示 [24]。NICA 的科學目標是相對論核物理學;中高能范圍的相互作用粒子的自旋物理及放射生物學。2016 年 3 月 25 日 NICA 正式開工建設,2022 年全面竣工。

NICA 的加速器 [24] 包括一個 Nuclotron 和一個離子對撞機。NICA 加速器系統中最主要加速器是 Nuclotron,它是磁剛度約為 42T·m 的超導離子同步加速器,配備兩條注入鏈:用于重離子和輕離子注入。用于重離子的 NICA 注入鏈包括:離子源 (KRION-6N)、重離子直線加速器 (HILac)、超導同步加速器 (增強器) 和所需的束傳輸線。輕離子注入鏈包括:激光離子源 (LIS)、極化離子源 (SPI)、雙等離子體管、RFQ 加速器作為前注入器、Alvarec 型漂移管直線加速器(LU-20)和所需的光束傳輸線。對撞機物理實驗將在具有兩個交叉點(IP)的兩個存儲環上進行,NICA 對撞機參數如表 3 所示。

表3. NICA參數表

11. 總結

粒子對撞機的發明為人類探索物質世界的基本構成、現象和規律提供了有效的實驗工具。縱觀我們的先驅者和當今科學家們通過不斷的努力所創造的輝煌歷史和文化,所獲得的寶貴的科學知識與技術進步,我們相信人類文明進步的腳步不會停止,更強大、更先進的的粒子對撞機也會不斷地成功建成,并在人類探索未知世界的過程中發揮其不可或缺的作用。