自人類進入太空離開地球以來,航天技術就是各個國家著重發展的重要項目。航天誘變又稱空間誘變,是20世紀80年代后期發展起來的新的誘變技術。返回式衛星(或宇宙飛船、航天飛機)和高空氣球所能達到的空間環境長期處于微重力狀態(10-3-10-6 g)、強輻射、超真空和超潔凈等環境條件下,與地面有很大的差異,在這些因素的作用下,可以誘發生物包括各種微生物、植物細胞或器官以及農作物種子等產生生理損傷和遺傳變異。

水稻、小麥、棉花、辣椒、番茄等等作物都在航天誘變技術的應用下取得了較好進展,而香菇、木耳、靈芝等食用菌也進行了實驗,包括本篇文章中的蛹蟲草,在該項技術的應用下,蟲草素、腺苷等活性成分均得到提高。

蛹蟲草離開地面,進入新的空間環境

2005年8月29日16時45分,第22顆返回式科學與技術試驗衛星發射升空,其中攜帶著3支蛹蟲草試管菌種。經過18天的軌道運行,衛星返回艙玉2005年9月16日11時28分在四川省中部著陸。試驗中,對比航天育種前后蛹蟲草的主要活性成分含量,可發現明顯的變化。

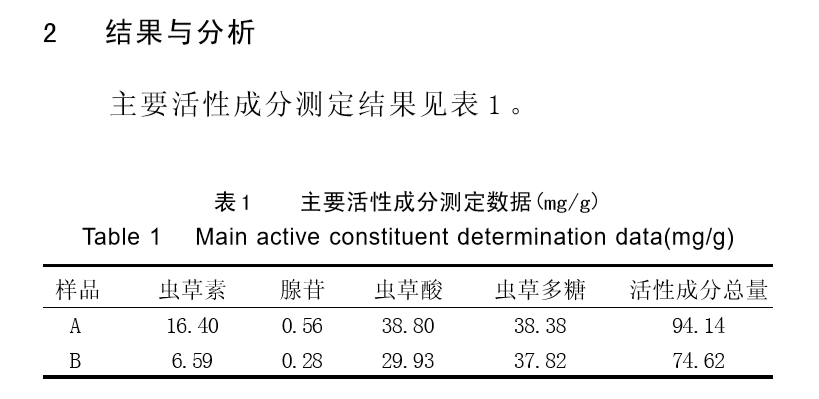

論文截圖經對比試驗,樣品A為經航天搭載的蛹蟲草菌種,B為未經航天搭載的蛹蟲草原始菌種。試驗后,通過活性成分提取并測定了蟲草素、腺苷、蟲草酸、蟲草多糖的含量數據,發現航天搭載后的蛹蟲草的蟲草素含量較普通蛹蟲草有大幅度提高,其他成分也有不同程度提高。這說明航天育種是提高蛹蟲草等食藥用菌活性成分含量的有效途徑。

蟲草素成分的重要意義

經航天誘變技術培育,我們可以看到其中的蟲草素成分顯著提高,這也標志著該項技術在蛹蟲草栽培中有繼續研究的意義。

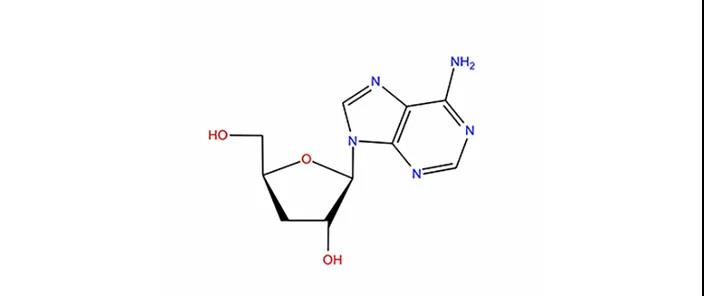

蟲草素,蟲草屬的標志性成分。上世紀50年代即發現其具有抗菌、抗炎、抗病毒、抗腫瘤和免疫調節等多種藥理活性;之后的數十年,學術界深入開展了大量對于蟲草素的研究;1997年,美國已將蟲草素用于三期臨床實驗,用于治療急性前B和前T淋巴細胞白血病患者;2017年,中科院王成樹教授在Cell子刊Cell Chemical Biology在線發表了關于蟲草素的最新研究成果:該項研究完整解析了蟲草素在蛹蟲草(Cordyceps militaris)中的生物合成機理,同時首次發現蛹蟲草能夠合成抗癌藥物——噴司他丁,該化合物被用來保護所合成蟲草素的結構穩定性。

江蘇康能生物工程股份有限公司于2009年在揚州市儀征月塘鎮建立蛹蟲草科研生產基地,專業從事蛹蟲草和桑黃研發、培育及深加工的高新技術企業,在技術、裝備、工藝水平、產能等多方面均處于行業前列。公司研發團隊不斷突破,破解了蛹蟲草核心有效成分蟲草素的合成機理,實現高蟲草素含量的蛹蟲草定向批量化培育,截至2019年,實現蟲草素3.82%含量的蛹蟲草量產(實驗室中數據更高)。

蟲草素不止在科研技術上有所突破,在實際應用中更是逐步發揮其重要作用。2019年,康能生物參與起草的蛹蟲草行業標準正式實施,以蟲草素含量作為干制蛹蟲草質量分級標準。一直以來,康能生物對蟲草素的作用機理和功效應用持續深入研究,基于蟲草素有著明確的人體免疫修復能力并促使免疫細胞攜載組方營養精準到達人體所需部位,提出“蟲草素+”的概念,滿足多種人群的普遍需求,拓展了蟲草素應用場景,將在未來創造新的巨大藍海市場。

宇宙葡萄藤—將葡萄藤送入太空以助葡萄酒行業在氣候變化中求生