9月23日,德國仿星器商業聚變初創公司Proxima Fusion在其官網刊文《From Twisted Beginnings to Quasi-Isodynamic Symmetry:The Rise of QI Stellarators》,從理論發展、裝置開發等方面較為全面的梳理了仿星器數十年來的發展歷程。

70年來,在追逐聚變能源的競賽中,仿星器一直是托卡馬克的“扭曲兄弟”。托卡馬克依賴強大的等離子體電流,而仿星器僅使用外部磁體來約束等離子體——這賦予了其穩態運行和固有穩定性的潛力。

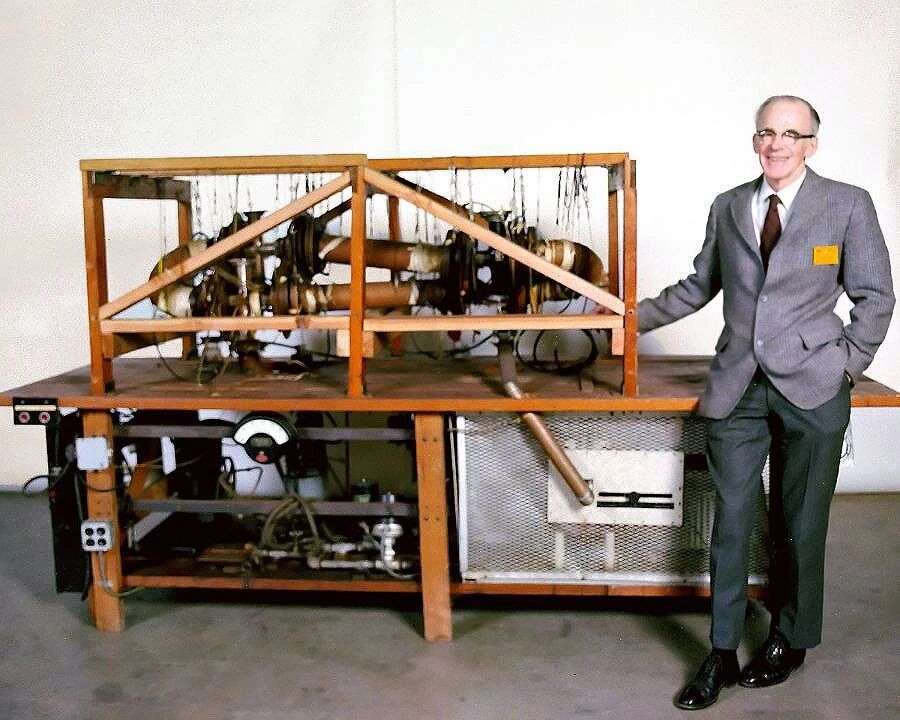

仿星器概念最早始于20世紀50年代初,當時天體物理學家Lyman Spitzer提出了一種環狀磁約束裝置,其磁力線呈三維螺旋纏繞,旨在利用恒星的能量。他早期的機器(始于1953年的Model A)證明了等離子體可以在這樣的環狀結構中約束。但以現代標準衡量,其性能較差。而到了20世紀60年代,新的競爭對手——蘇聯的托卡馬克——實現了遠優于當時仿星器的約束效果。因此,許多實驗室將研究重點轉向托卡馬克,但仍有少數研究團隊,尤其是在德國和日本,繼續堅持著仿星器聚變的夢想……

一、理論完善:對稱性的突破

20世紀60年代,物理學家Donato Palumbo提出了“等動力”(isodynamic)一詞,用于描述一類不存在橫越磁場漂移的磁場。他的想法暗示了在環狀約束中消除香蕉軌道的可能性——但后來證明這種想法存在理論缺陷且無法實現。

1975年,Hall&McNamara在研究磁鏡裝置時,將“全局約束”定義為彈跳平均徑向漂移消失的條件,這成為了優化仿星器的現代理論基礎。

一項關鍵性的進展發生在1983年,當時Allen Boozer開發了一個強大的數學框架來描述磁場和粒子漂移。他的研究結果表明,如果磁場強度表現出某種對稱性,仿星器原則上可以像托卡馬克一樣有效地約束粒子。但當時Allen Boozer實際上無法計算出這樣的磁場;而僅僅靠解析理論是不夠的。

1988年,德國馬克斯·普朗克等離子體物理研究所(IPP)的Jürgen Nührenberg和Regine Zille成功取得突破:他們通過數值計算證明,成功構建出磁場強度具有準螺旋(Quasi-helical,QH)對稱性的、可實現的仿星器構型。這種“隱藏對稱性”——即準對稱性的發現——意味著仿星器可以被設計成能顯著減少粒子損失,盡管外觀上并不對稱。

受德國科研團隊的啟發,美國威斯康星州麥迪遜分校(探索多樣化技術路徑的高校力量:威斯康星大學麥迪遜分校(UW-Madison))的科研團隊研發了Helically Symmetric Experiment (HSX),該裝置于1999年開始運行,并在實驗中驗證了準螺旋仿星器。

到20世紀90年代中期,優化仿星器家族又增加了另外兩種對稱性類別:即準軸對稱(QA)和準等動力(QI)。

準軸對稱(Quasi-axisymmetry,QA):1994年,由Nührenberg、Lotz和Gori在瓦雷納的一次會議上提出,最初被表述為"準軸對稱托卡馬克",以爭取托卡馬克界的認同。Boozer在1995年發表了后續論文。

準等動力(Quasi-isodynamic,QI):1996年,同樣是在瓦雷納會議上,由Gori、Lotz和Nührenberg首次正式提出。這也被認為是QH和QA概念上的繼承者——具有極向閉合磁力線輪廓的全局約束磁場。

每種類型都提供了一種巧妙的方法,通過使磁場具有全局約束性來減少非軸對稱環狀結構中的漂移和能量損失。而如今,在通往商業聚變能的道路上,其中一種方法(QI)尤為突出。

二、裝置驗證:Wendelstein系列裝置與QI之路

伴隨著理論構建,實驗仿星器也在同步發展。

1988-2002年在德國加興運行的Wendelstein 7-AS (W7-AS) 裝置并非明確為對稱性優化而設計,但其數值優化最小化了自舉電流和徑向漂移——實際上探索了一些后來與QI相關的物理原理。W7-AS還開創了模塊化線圈技術,這一概念最早于20世紀80年代在麥迪遜分校的裝置上實現。

W7-AS的繼任者,位于格賴夫斯瓦爾德的Wendelstein 7-X (W7-X) 仿星器(全球最大的仿星器裝置:德國Wendelstein 7-X),于1994年獲批建設——早于“QI”一詞被正式提出。雖然其設計并非明確的準等動力,但其目標是逼近全域約束性,這也為未來的裝置奠定了基礎。

到2000年代,新的理論見解闡明了QI的前景。Per Helander和其同事(包括 Jürgen Nührenberg、Gabriel Plunk和Josefine Proll)的研究表明,完美的QI裝置表現出零自舉電流,并能實現"最大-J"特性——這對宏觀(MHD)和微觀(回旋動能)等離子體穩定性都有益。這是QA和QH無法實現的。

2015年,W7-X裝置開始運行時,其目標是證明優化后的仿星器能夠實現與托卡馬克相媲美的約束性能,且無需巨大的環向等離子體電流。2022年,W7-X達到了其首個能量約束目標——這是一個里程碑,證實了理論和工程學能夠實現數十年來仿星器物理學的承諾。

三、追逐商業化:完善隱藏的對稱性

過去幾年,一系列快速突破將仿星器設計推向了新的高度:

2022年:Matt Landreman和Elizabeth Paul提出了一種設計具有前所未有的準對稱性磁場的方法。

2023年:Alan Goodman與IPP的合作者開發了設計具有近乎完美QI對稱性等離子體的方法。

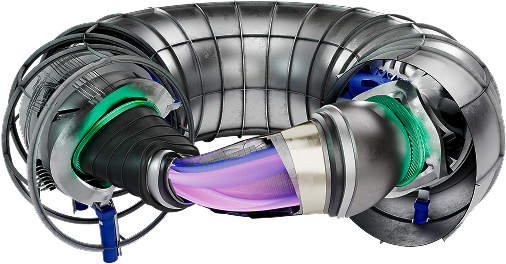

2024年:來自IPP的同一團隊推出了穩定準等動力設計(SQuID)——這種構型結合了快粒子約束、低湍流、強健的穩定性以及現實的線圈幾何形狀。

2025年:Proxima Fusion、IPP及合作伙伴公布了Stellaris——這是首個基于在IPP設計的SQuID、滿足物理和工程約束的、穩態且固有穩定的聚變反應堆的連貫工程概念。

W7-X的缺點現已在設計上被克服——通往QI仿星器發電廠的清晰路徑首次出現。

從Lyman Spitzer早期8字形線圈到今天高度優化的QI構型,仿星器在聚變能源領域已從追趕者變為領跑者。其穩態運行、被動穩定性,以及現在的高性能等離子體約束能力,這些優勢的結合使得QI仿星器成為通往商業聚變能的最有前途的路徑。