人物簡介

李公攀,研究員,1930年出生于湖南省資興市。1958年于哈爾濱工業大學碩士畢業,曾在中國科學院原子能研究所(原子能院前身)同位素電磁分離技術研究室工作,致力于同位素電磁分離事業。主持過原子能院兩臺生產型同位素電磁分離器的施工設計修改、設備安裝調試和生產運行,主持出口海外同位素電磁分離器全套設備的談判、設計、安裝和調試,直至移交。組織開展第一代電磁分離器用強流重離子源的實驗研究工作。

訪談節選

記者(以下簡稱“記”):李老師,您是哪一年開始參與電磁分離器事業的?

李公攀(以下簡稱“李”): 我在哈爾濱工業大學完成研究生學業后,1958年9月被分配到中國科學院原子能研究所工作。最初被安排到十三室。去室里報到前,要我去北京南口勞動三個月,但出發的那天被告知:“不去勞動了,立即去九室報到”。這就是我走進同位素電磁分離事業的第一步。我開始做新分離方法調研和級聯理論研究,1959年冬,被安排去設計院做616(電磁分離器)工程的施工設計。這第二步就讓我再也沒有離開過同位素電磁分離事業。

濃縮核素入規劃——高瞻遠矚之舉

記:李老師,我國在20世紀50年代,就把穩定同位素的生產和應用列入核工業發展規劃,還從蘇聯引進兩臺電磁分離器(就是616工程)。為什么國家對這項技術這么重視?

李: 這是由于同位素被發現后就被廣泛應用于各個科學技術領域,包括物理、化學、工業、農業、生物醫學等,而且功效卓異,用當時的話說,它“改變了科學和技術的研究方法,開辟了新的知識和生產領域”。時過70年的今天,已經形成多個同位素學科,人們不再懷疑穩定同位素的重要性,將穩定同位素的生產和應用列入核工業發展規劃肯定是高瞻遠矚之舉。

有人不理解當時的一個做法:電磁分離技術已不再用于生產核燃料,為什么還將它列為專項,與擴散法同時從蘇聯引進。616工程建設過程中,錢三強先生多次解釋過,歸納起來,有三點原因。

一是它的通用性好,可用于生產幾乎所有多核素元素的同位素。

二是它的無可替代性。盡管新的分離法不斷出現,但至今尚未發現有能高效用于生產多種同位素的方法。2009年,美國再建分離器時,采用的還是電磁分離器,只是結構形式不同而已。

三是國際形勢嚴峻。我國隨時都可能急需某種特定濃縮同位素,所以要有設備盡快形成生產力,以應對不時之需。這點真讓錢先生說中了。第一臺分離器剛開始調試,就接到“提供濃縮鋰同位素”的緊急任務。這是研制氫彈的需求。可見,從蘇聯引進電磁分離器,絕對是遠見卓識之舉。

面對挑釁無畏懼

劈荊斬棘建工程

記:616工程起步時狀況如何?遇到過什么難題,是如何克服的?

李: 616工程是蘇聯援建項目,本應由他們提供全套設備,派人指導設備的安裝調試。后來情況發生了一些變化,電磁分離器配套用的離子源、接收器、20000 L/s高真空機組等多項關鍵設備斷供,供電控制系統設計錯誤嚴重,控制設備(13塊控制盤)不能用。更有甚者,提供6只大功率電子管中,有3只是損壞的。

面對這種情況,我們不畏懼,決心以劈荊斬棘的精神,自力更生建成分離器工程。

為此,1960年領導及時布局,組建616工程組、離子源研制組、接收器研制組和高真空設備協作組,分別行動。

工程組任務繁雜,包括清查蘇供設備、修改工程設計、改造控制盤、擬定設備安裝調試方案等,積極配合現場施工。

離子源組由九室派人和一室離子源組合組,初期在中關村辦公,由李正武先生指導。1960年底回到401(中國原子能科學研究院曾經使用的代號),建立實驗室,由戴傳曾先生指導。1963年,離子源設計出圖并交上海先鋒電機廠加工制造,1964年9月運回401,在試驗室進行過簡單結構試驗。1965年中交運行組,其試驗研究逐步轉移到分離器上進行。經過反復多次試驗和修改,終于建成我國的第一臺百毫安量級強流重離子源。

接收器組于1962年組建,業務包括磁場計算和測量、束流光學、濺射等。他們按時完成接收器的設計制造、分離器的磁場計算和測量、束流光學計算等。部分人員參加了分離器的初期調試。

高真空機組由201(回旋加速器)室真空組與蘭州(原上海)曙光機械制造廠合作研制。成品性能優異,成為該廠定型產品,遠銷海外。

工程建設多波折

應對自如獲碩果

記: 聽說616工程曾經停建過,另外還有個跟冰淇淋有關的典故?請您給我們講一講。

李: 616建設正值國家經濟困難時期,經費人力都有限,因此,建設過程中有過兩次“暫停”,故有“三上兩下建工程”的經歷。

第一次停建是在1962年,經費和人力是主要原因。跟冰淇淋有關的典故就發生在這次停建后。復工前,錢三強先生召開九室干部會。他不僅強調建設616工程的重要性,立即復工的必要性,還著重指出它的困難所在。當講到離子源研制難度大時,他站起身鼓勵大家說:“離子束流強達到10mA,我請你們吃冰淇淋!”因而留下了“冰淇淋水平”的典故。會后,隨即補充了多位技術人員,包括從蘇聯回國的副博士和大學生,工程組隨即增加到20多人。

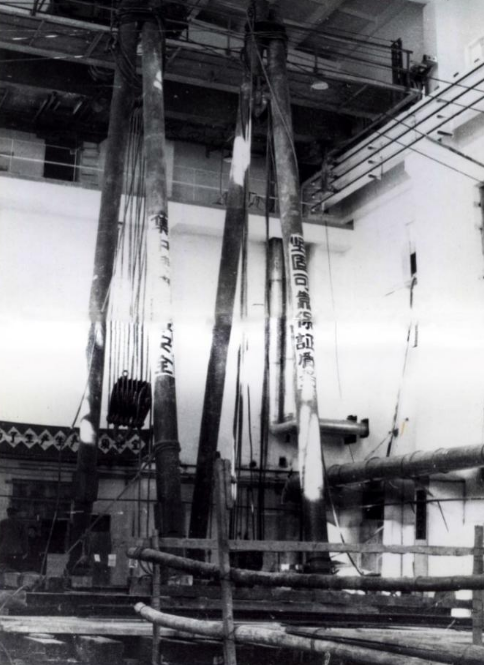

自制人字架

隨后,工程進入到最艱難、最具風險的階段——安裝兩臺分離器電磁鐵。其單件重量超過20噸,最重的達50多噸,而現場吊車的最大起吊重量才20噸。為此,啟用中國傳承技術——“人字架”,用4根長約9m、外徑320mm、壁厚10mm的鋼管,制作兩組人字架,支撐六輪吊滑,完成全部吊裝操作。這就是中國智慧。

精密的離子源、接收器能做出來,這么重的電磁鐵能輕松就位。所以有人自豪地說,“精如源器重如鐵,自如應對有良策,奮力建成分離器,何需他人費口舌”。

第二次下馬是在1964年,兩臺分離器的電磁鐵剛就位,就接到“暫停施工”的通知,為的是集中力量保證擴散工程的施工。

為此,九室毅然決定,自己承擔隨后的全部設計修改、設備改造和安裝調試任務,并決定施工分兩步走。第一步先調試F2分離器,投產一年后,再配齊、調試F3分離器。這就是616工程的第三次上馬。這一決定,激勵了九室職工奮發圖強、自己動手的精神。自此,工程組全力以赴,全室大力協同,不僅施工得以延續,而且進展速度更快。

1965年秋,F2分離器聯機調試出束,寓示中國第一臺生產型電磁分離器建造成功。當粉紅色的鋰離子束從離子源伸向接收器,在真空室內形成一道絢麗的彩帶時,在場人員無不歡呼雀躍。

大刀闊斧改設備

三大改造有成效

記: 電磁分離器設備經過了三大改造,改造效果如何?

李: 三大改造是在第一臺分離器投產后有計劃逐步完成的。

第一是更換大功率電動發電機組。這是1960年被蘇聯專家和設計院否定的“修改設計建議”項目之一。原設計中,分離器離子源和電磁鐵分別用200千瓦以上的電動發電機組供電,遠大于實際用電量(如F3分離器電磁鐵功耗不超過40千瓦)。這項改造不僅節約能源,而且降低了噪音,特別受值班人員歡迎。

第二是蘇聯大功率電子器件國產化。蘇供設備中有兩種大功率電子管:穩定35kV高壓用的大功率三極管和70kV高壓整流管。如果不進行國產化,1970年分離器將面臨癱瘓。經研究決定,大功率三極管用國產工作電壓較低的三極管代替;70kV高壓整流管,曾經修理過,但最終用國產100kV高壓硅堆代換。國產化后,不僅節能省電,安全可靠,而且使用壽命更長。

第三是改造從蘇聯引進的F3分離器。經實測和計算證明,其分離磁場場型不具備必要的質量分離和方向聚焦功能。如果不改造,就是一堆廢鐵。為此,我們重新設計、加工、安裝新的磁鐵墊片。改造后的分離器性能良好,不僅能生產同位素,而且環境寬敞,便于安裝測試設備,所以離子源的試驗研究大多是在這臺分離器上完成的。

三大改造完成后,兩臺分離器全面投產,同位素產量倍增,既滿足國內需求,還遠銷國外。同時,耗電量大減,運行環境清靜安寧。

參加第12屆同位素電磁分離器國際會議(前排右一為李公攀)

為“兩彈一艇”建功

為北斗導航助力

記: 電磁分離器在“兩彈一艇”研制中發揮了哪些重要作用?

李: 電磁分離器為氫彈的研制和核潛艇的建造都作出過貢獻。

首先,研制氫彈需要驗證相關核數據,所以需要濃縮鋰制作測試靶,以測量輕核反應的核數據。當時,分離器剛開始調試。接到任務后,我們立即改用鋰和氯化鋰作為調試物質,制作專用收集袋,晝夜開機生產。故研制氫彈需要的濃縮鋰同位素就成為我國生產型電磁分離器的第一個產品。此外,九室的F1分離器(自主建造,90度扇形分離器,1963年投產)也參與了濃縮鋰的生產。

其次,為核潛艇建造提供過多種濃縮同位素。這是因為核燃料的燃耗測定,核燃料和核材料的痕量(10-9~10-7)雜質元素測定,都離不開稀釋質譜法,也就離不開用作稀釋劑的濃縮同位素,而濃縮同位素,需要用電磁分離器生產。例如,用稀釋質譜法測量核潛艇反應堆輻照元件的裂變產物148Nd(釹-148),就用了濃縮同位素148Nd作為稀釋劑,其結果為該反應堆的設計、定型起到了關鍵作用。又如,對核燃料和核材料痕量雜質元素的測定,就用了鈰、釹、釤、銪、鏑等多種稀土濃縮同位素。正因為如此,電磁分離器投產后,多次生產稀土濃縮同位素,用戶都來自核工業系統。

記: 電磁分離器在北斗衛星導航系統中發揮著重要作用,在其他領域有哪些應用呢?

李: 20世紀,原子能院的電磁分離器生產過29個元素的135種同位素,其用途十分廣泛。包括物理、化學、地質、環保、醫療等多個領域,但涉及品種最多的用戶還是核工業系統。

原子能院同位素電磁分離器

另一個重要用戶是銣原子鐘研制,分離器曾經為它頻繁開機。我國銣鐘研制起步于上世紀60年代,比北斗星載銣鐘90年代立項早大約20多年。所以有人說,地面銣鐘的成就,為北斗星載銣鐘研制打下了良好基礎,這并非無稽之談。

為銣鐘生產的第一批87Rb(銣-87)的豐度,比當時能查到的美國產品豐度(89.6%~98.3%)高,超過99%,后來達到過99.76%。

回顧歷史,原子能院建造過4臺電磁分離器,其核心技術也由起步發展到成熟,得到國內外相關單位認可的同時,開始承接相關研制任務,院科研人員也應邀到各地授課、作報告。所以,原子能院對中國同位素電磁分離技術的創建是有貢獻的。為此,1978年全國科學大會上,原子能院獲獎證書中,明確指出獎勵“電磁分離法分離穩定同位素”。

當今世界正處于百年未有之大變局,濃縮同位素在未來的科技創新、經濟建設和衛生健康事業中,都將有無可替代的作用。相信參與濃縮同位素行業的當代青年,一定會在中華民族偉大復興的事業中,勇擔責任、負重前行、推陳出新,為我國核工業發展作出杰出貢獻。