近期,洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室與杜克大學(xué)的物理學(xué)家合作,重現(xiàn)了一項(xiàng)1938年的實(shí)驗(yàn)——首次觀測(cè)到氘-氚(DT)聚變。一直以來(lái),學(xué)界普遍認(rèn)為氘氚聚變是在1942年曼哈頓計(jì)劃的伯克利會(huì)議上提出的,但實(shí)際上該實(shí)驗(yàn)啟發(fā)了曼哈頓計(jì)劃關(guān)于氘氚聚變的研究。而這項(xiàng)早期實(shí)驗(yàn)和當(dāng)時(shí)的實(shí)驗(yàn)者阿瑟·魯利希幾乎被遺忘了。如今,復(fù)原實(shí)驗(yàn)確認(rèn)了阿瑟·魯利希核心結(jié)論的正確性——他得到了正名。相關(guān)成果發(fā)表在與 1938 年論文相同的 Physical Review 期刊上。

氘氚聚變

在正式介紹氘氚聚變(DT聚變)之前,先解釋下氘和氚為何物。

眾所周知,我們?nèi)粘I钪泻鹊乃?H2O)是由兩個(gè)氫原子和一個(gè)氧原子構(gòu)成。這里的氫,更準(zhǔn)確的說(shuō)法是氕(中文讀音:pie,英文名Protium,簡(jiǎn)稱(chēng)P,記作1H),而自然界氫有三種同位素——氕、氘、氚。

換句話說(shuō),氘(中文讀音:dao,英文名Deuterium,簡(jiǎn)稱(chēng)D,記作2H)和氚(中文讀音:chuan,英文名Tritium,簡(jiǎn)稱(chēng)T,記作3H)是氕的兩個(gè)“孿生兄弟”。

平時(shí)我們基本不可能接觸這兩位“孿生兄弟”,原因是氕的天然豐度高達(dá)99.98%,而氘的豐度僅有0.016%,氚的豐度就更低了。

氕核就是個(gè)光禿禿的質(zhì)子,質(zhì)量數(shù)為1;氘核比氕核多一個(gè)中子,質(zhì)量數(shù)為2,也被稱(chēng)為重氫;氚核比氘核再多一個(gè)中子,質(zhì)量數(shù)為3,也被稱(chēng)為超重氫。

這里感慨一句:“氕氘氚”這三個(gè)漢字的設(shè)計(jì)巧妙地反映了同位素的特性,通過(guò)氣字頭下不同的筆畫(huà)數(shù)量來(lái)對(duì)應(yīng)它們?cè)雍酥械暮俗訑?shù)。

當(dāng)氘核和氚核放在一起時(shí),會(huì)發(fā)生如下反應(yīng):

2H+3H →4He+1n+17.6MeV

一個(gè)氘核和一個(gè)氚核反應(yīng)后得到一個(gè)氦核(4He)和一個(gè)中子,釋放出17.6MeV的能量,這個(gè)反應(yīng)就是氘氚聚變。小小的反應(yīng)中蘊(yùn)藏著巨大能量:1克的氘氚燃料通過(guò)聚變可釋放的能量相當(dāng)于8噸石油燃燒釋放的能量。戰(zhàn)爭(zhēng)年代,人類(lèi)通過(guò)氘氚聚變的反應(yīng)原理制造了比原子彈更具破壞力的氫彈。氫彈之所以被稱(chēng)為氫彈,就在于參與聚變的氘和氚是氫的兩大同位素。幸運(yùn)的是,第一枚氫彈是在二戰(zhàn)結(jié)束后的1954年才試爆成功,并未像原子彈那樣真正地被用于戰(zhàn)爭(zhēng)。

和平時(shí)期,人類(lèi)想利用可控核聚變來(lái)解決當(dāng)前出現(xiàn)的能源危機(jī)。由于太陽(yáng)中的能量是通過(guò)核聚變產(chǎn)生的,所以通過(guò)可控核聚變解決能源問(wèn)題的方式又被形象地稱(chēng)為“人造太陽(yáng)”。發(fā)生在太陽(yáng)里的核聚變是四個(gè)氫原子核(準(zhǔn)確地說(shuō)是四個(gè)氕核或者四個(gè)質(zhì)子)融合成一個(gè)氦原子核。太陽(yáng)里含氫含量極高,溫度足夠高到氫核之間可以高效反應(yīng)。地面實(shí)驗(yàn)室溫度無(wú)法達(dá)到如此之高的溫度。實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中,氘氚聚變是反應(yīng)截面最大的,也最容易實(shí)現(xiàn)。換言之,目前唯一具備科學(xué)可行性的可控聚變方式是氘氚聚變。當(dāng)今前沿,無(wú)論是走慣性約束路線的美國(guó)國(guó)家點(diǎn)火設(shè)施(National Ignition Facility,NIF),還是走磁約束路線的國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)反應(yīng)堆(International Thermonuclear Experimental Reactor,ITER),都在深入研究可控的氘氚聚變。

那么,歷史上是誰(shuí)最早發(fā)現(xiàn)如此重要的聚變過(guò)程呢?

誰(shuí)發(fā)現(xiàn)了氘氚聚變?

目前學(xué)術(shù)界公認(rèn),氘氚聚變是在1942年7月的伯克利物理會(huì)議上被提出的。這場(chǎng)會(huì)議在整個(gè)曼哈頓計(jì)劃中起到了里程碑的作用,因?yàn)檎窃谶@次會(huì)議中,與會(huì)者們論證了不可控核裂變作為一種大規(guī)模殺傷武器在理論上的可行性。通俗地說(shuō),他們證明了原子彈這條路是行得通的。

會(huì)議由曼哈頓計(jì)劃負(fù)責(zé)人奧本海默主持,云集了費(fèi)米、漢斯·貝特、泰勒等學(xué)術(shù)大咖。這幫大佬自然沒(méi)有把目光局限在裂變上,他們也討論了聚變作為武器的可能性。會(huì)議上,波蘭裔美國(guó)物理學(xué)家埃米爾·科諾賓斯基(Emil Konopinski,1911-1990)提出:在所有的聚變反應(yīng)中,由于氘氚聚變的反應(yīng)截面大以及相對(duì)容易實(shí)現(xiàn),并且相比裂變彈(原子彈),聚變彈的威力更大。從今天的視角看,科諾賓斯基這個(gè)推測(cè)成為了氫彈的理論基礎(chǔ)。

2023年,來(lái)自洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(Los Alamos National Laboratory)的兩位科學(xué)家馬克·查德威克(Mark. B. Chadwick,與發(fā)現(xiàn)中子的查德威克[James Chadwick]姓氏相同)和馬克·帕里斯(Mark Paris)在整理這段歷史時(shí),提出了一個(gè)疑問(wèn):曼哈頓計(jì)劃1942年6月才正式確立(同年的8月13日被命名為“曼哈頓計(jì)劃”),在7月的伯克利會(huì)議上,科諾賓斯基就提出了氘氚聚變的構(gòu)想。而氘氚聚變散射截面的測(cè)量則是作為曼哈頓計(jì)劃的一部分在1943年的普渡大學(xué)完成的。除非科諾賓斯基有未卜先知的超能力,否則他又如何預(yù)測(cè)一年后的實(shí)驗(yàn)成果呢?科氏的構(gòu)想是不是受到了當(dāng)時(shí)已有的一些實(shí)驗(yàn)的啟發(fā)呢?是不是在1942年前,就有人已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了氘氚聚變呢?

帶著這樣的困惑,兩位科學(xué)家開(kāi)始在故紙堆中苦苦尋找線索(見(jiàn)參考文獻(xiàn)[1][4][5])。氚核是1934年盧瑟福團(tuán)隊(duì)最早發(fā)現(xiàn)的,因此氘氚聚變的實(shí)驗(yàn)必然出現(xiàn)在1934年后。兩人通讀了1934年到1942年間幾乎所有核物理方面的論文,并且通過(guò)查閱美國(guó)國(guó)家安全研究中心(National Security Research Center)檔案,發(fā)現(xiàn)了一份1986年科諾賓斯基的錄音,科氏多次提及其想法受到了“戰(zhàn)前研究”的啟發(fā)。兩位科學(xué)家進(jìn)一步追溯,一篇發(fā)表于1938年的論文進(jìn)入了他們的視線。

這篇題為“Search for Gamma-Rays from the Deuteron-Deuteron Reaction”的論文[2]的初衷是尋找氦-3(3He) 2 MeV左右的激發(fā)態(tài)。在1938年的更早時(shí)期,邦納(T. W. Bonner,1910-1961)宣稱(chēng)找到了氦-3的激發(fā)態(tài)。如果這樣激發(fā)態(tài)存在,那么應(yīng)該可以觀測(cè)到從激發(fā)態(tài)到基態(tài)躍遷過(guò)程中的伽馬射線。

論文作者阿瑟·魯利希(Authur. J. Ruhlig,1912-2003)使用0.5MeV 的氘核轟擊作為靶子的氘代磷酸(D3PO4),彈核(入射粒子)氘核和氘代磷酸中的氘核發(fā)生如下反應(yīng)(氘氘聚變)制備氦-3:

2H+2H →3He+1n

魯利希用 0.1mm 厚的賽璐玢(玻璃紙)包裹氘代磷酸,玻璃紙中會(huì)發(fā)生中子-質(zhì)子散射,產(chǎn)生更容易被觀測(cè)的質(zhì)子(因?yàn)橹凶硬粠щ姡y以被直接觀測(cè));為了探測(cè)反應(yīng)產(chǎn)生的光子,在云室(Cloud Chamber)里放置了碳薄板,利用碳薄板中自由電子的康普頓散射可以推算出光子攜帶的能量。

實(shí)驗(yàn)中,魯利希意外地觀測(cè)到了大量可以穿透 0.15cm 碳層的質(zhì)子,這意味著這些質(zhì)子的能量超過(guò)了 15MeV(可以從碳層厚度推算出質(zhì)子能量)。

圖1 魯利希實(shí)驗(yàn)中的質(zhì)子譜。圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)[2]

為了解釋高能質(zhì)子的來(lái)源,魯利希做出了一個(gè)非常大膽的假設(shè):這些高能質(zhì)子的來(lái)源是氘核與氚核發(fā)生了次級(jí)反應(yīng):

2H+3H →4He+1n+17.6MeV

該反應(yīng)產(chǎn)生了高能中子,再經(jīng)過(guò)中子-質(zhì)子散射后,高能質(zhì)子被測(cè)量到。沒(méi)錯(cuò),這個(gè)反應(yīng)就是本文開(kāi)頭所介紹的氘氚聚變。

核物理與粒子物理中所說(shuō)的次級(jí)反應(yīng)(secondary reaction),又被稱(chēng)為飛行中反應(yīng)(reacton-in-fight,RIF),指的是參與反應(yīng)的原子核至少有一個(gè)不來(lái)自彈核或者靶核。魯利希的實(shí)驗(yàn)中彈核或靶核均為氘核。那么氚核來(lái)自哪兒呢?

事實(shí)上,氘氘聚變除了產(chǎn)生氦-3和中子這條路徑外,還存在另外一條產(chǎn)生質(zhì)子的聚變路徑:

2H+2H →3H+1p

這樣的聚變可以產(chǎn)生氚核。魯利希發(fā)現(xiàn):高能反彈質(zhì)子在低能質(zhì)子群(2.6MeV能量附近)占比在千分之一,這表明通過(guò)氘氘聚變產(chǎn)生氚核的分支比(branching ratio)并不高。

在分支比如此低的情況下,還能有大量高能中子產(chǎn)生足以說(shuō)明氘氚聚變的反應(yīng)概率非常大。

換用現(xiàn)在的術(shù)語(yǔ)說(shuō),就是氘氚聚變具有很大的反應(yīng)截面。

“被遺忘”的論文

站在今天的角度看,魯利希的假設(shè)是完全正確的,而且他的推測(cè)非常具有前瞻性!當(dāng)時(shí)人們沒(méi)有能力制備足量的氚核,對(duì)氚核的理解并不深刻,在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中能把觀測(cè)到高能質(zhì)子和氚核建立聯(lián)系需要扎實(shí)的物理功底和豐富的想象力。

然而,這篇文章在發(fā)表后如同石沉大海,似乎并沒(méi)有引發(fā)影響。谷歌學(xué)術(shù)顯示,從文章發(fā)表到1945年的這段時(shí)間,文章僅僅被引用了7次,而且沒(méi)有一次引用是在討論氘氚聚變(而是在討論伽馬射線)。事實(shí)上,截止今天,這篇文章的被引次數(shù)也少得可憐,和文章所具備的科學(xué)價(jià)值完全不符。

那么,這篇論文有沒(méi)有受到當(dāng)時(shí)科學(xué)家的關(guān)注呢?答案是肯定的。首先,論文所發(fā)表的《物理評(píng)論》(Physical Review)期刊是物理學(xué)家最常閱讀的期刊(甚至沒(méi)有之一);其次,論文的最后一篇參考文獻(xiàn)是作者和漢斯·貝特的私人信件,這說(shuō)明漢斯·貝特對(duì)論文必然是知情的。

圖2 魯利希文章的署名和參考文獻(xiàn)。圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)[2]

帕里斯與查德威克通過(guò)進(jìn)一步考證發(fā)現(xiàn)了更為關(guān)鍵線索:1938年文章發(fā)表之際,貝特在康奈爾大學(xué),此時(shí)的科諾賓斯基得到美國(guó)國(guó)家研究委員會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金(National Research Council fellowship),在康奈爾大學(xué)受到貝特的指導(dǎo),而魯利希的博士導(dǎo)師理查德·克萊恩(Richard Crane)是貝特的同事。更重要的是,魯利希和科諾賓斯基同為密歇根大學(xué)的學(xué)生,兩人還共同受教于喬治·烏倫貝克(George Uhlenbeck,1900-1988;與古德斯密特共同提出了“電子自旋”的概念)。

上述證據(jù)暗示:在1942年的伯克利物理會(huì)議前,貝特和科諾賓斯基就深入討論過(guò)魯利格的論文;并可以推斷當(dāng)時(shí)的美國(guó)物理界對(duì)魯利希的這項(xiàng)工作是了解的。而論文之所以很少被引用或提及,一種可能性是美國(guó)的科學(xué)家刻意隱藏曼哈頓計(jì)劃,從而有意淡化這篇文章的存在。不幸的是,隨著二戰(zhàn)的結(jié)束,這種有意的淡忘逐漸演進(jìn)成了真正的遺忘。

魯利希當(dāng)年究竟觀察到了什么?他實(shí)驗(yàn)中的觀測(cè)數(shù)據(jù)是否能和今天觀測(cè)的反應(yīng)截面結(jié)果一致呢?查德威克把魯利希在密歇根大學(xué)的歷史實(shí)驗(yàn)結(jié)果向洛斯阿拉莫斯實(shí)驗(yàn)室主任托馬斯·梅森(Thom Mason)進(jìn)行了匯報(bào)。在聽(tīng)取了報(bào)告后,梅森做了一個(gè)重大的決策:要在盡量相同的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境還原當(dāng)前魯利希的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,而不是簡(jiǎn)單地使用計(jì)算機(jī)模擬。在梅森的提議下,一場(chǎng)重現(xiàn)歷史的實(shí)驗(yàn)開(kāi)展了起來(lái)(論一個(gè)英明領(lǐng)導(dǎo)的重要性)。

重現(xiàn)歷史

洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和杜克大學(xué)展開(kāi)合作,在三角大學(xué)核物理實(shí)驗(yàn)室(TriangeUniversites Nuclear Laboratory,TUNL)完成了復(fù)原實(shí)驗(yàn),研究團(tuán)隊(duì)同時(shí)對(duì)實(shí)驗(yàn)也進(jìn)行了理論模擬[3] 。

圖3 復(fù)原實(shí)驗(yàn)設(shè)備示意圖。圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)[3]

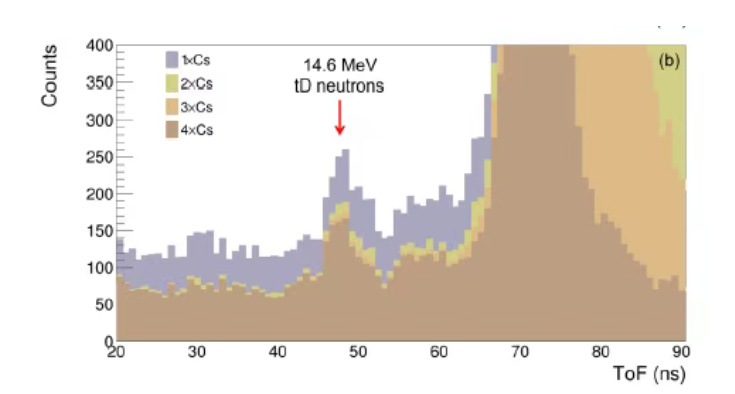

實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)把 TUNL 里的 Tandem 加速器功率開(kāi)到最低,以產(chǎn)生2.2MeV 的 3.5mm 氘核束,再使用0.5毫英寸厚的合金進(jìn)行降速,最后將氘核能量降低到560keV,最大程度上還原了當(dāng)時(shí)魯利希使用的 500keV 的氘核源。實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)使用1.3cm 的氘代磷酸層作為靶,為防止核束加熱產(chǎn)生泡,專(zhuān)門(mén)為氘代磷酸液體搭建了一個(gè)循環(huán)泵。實(shí)驗(yàn)采用飛行時(shí)間法(time-of-fight,TOF)直接對(duì)中子的能量進(jìn)行測(cè)量。

圖4 復(fù)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)中明顯的中子峰。圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)[3]

通過(guò)對(duì) TOF 數(shù)據(jù)的分析,研究團(tuán)隊(duì)最終確認(rèn),實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生了高能中子(14.6MeV中子)形成了異常顯著的峰,這表明在實(shí)驗(yàn)中確實(shí)出現(xiàn)了次級(jí)反應(yīng)——氘氚聚變。

另外,實(shí)驗(yàn)專(zhuān)門(mén)測(cè)量了tD和dD(見(jiàn)注釋[1])的比例值是(4.2±0.5)×10-5,和魯利希在論文中推測(cè)的10-3相差了兩個(gè)數(shù)量級(jí)。而在理論上,團(tuán)隊(duì)編寫(xiě)了一套蒙特卡洛計(jì)算機(jī)模擬程序,計(jì)算得到 tD/dD 值為(4.4±0.4)×10-5,與復(fù)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果吻合得非常好。實(shí)驗(yàn)和理論結(jié)果均表明魯利希在1938年論文中高估了相對(duì)概率的值。

瑕不掩瑜,復(fù)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)充分證明了:魯利希在1938年的論文中關(guān)于氘氚聚變“極其可能發(fā)生”的定性論斷是完全正確的。歷史為魯利希正名——他是第一位發(fā)現(xiàn)氘氚聚變的科學(xué)家。巧合的是,這篇實(shí)驗(yàn)復(fù)現(xiàn)的論文發(fā)表在了《物理評(píng)論》上,和87年前魯利希發(fā)表的雜志是同一個(gè)(見(jiàn)注釋[2]),也算是某種意義上的致敬了。

阿瑟·魯利希的生平

隨著魯利希作為氘氚聚變的首位發(fā)現(xiàn)者被正名,這位物理學(xué)家的生平也得到了物理學(xué)界的關(guān)注。

阿瑟·魯利希1912年6月13日出生于密歇根州,高中在印第安納州韋恩堡市就讀,后進(jìn)入密歇根大學(xué),師從物理學(xué)家理查德·克萊恩(H. Richard Crane)。1938年1月他以論文“The Passage of Fast Electrons and Positrons Through Lead(快電子和正電子通過(guò)鉛的過(guò)程)”取得博士學(xué)位。博士畢業(yè)7個(gè)月后,那篇著名論文“Search for Gamma-Rays from the Deuteron-Deuteron Reaction”發(fā)表了(實(shí)名羨慕上世紀(jì)能先畢業(yè)再發(fā)論文的博士培養(yǎng)制度)。

博士畢業(yè)后的魯利希沒(méi)有選擇在學(xué)校從事科研工作,而是在政府部門(mén)和企業(yè)中奉獻(xiàn)了自己的一生。1940年,魯利希加入海軍研究實(shí)驗(yàn)室(Naval Research Laboratory),次年轉(zhuǎn)入火箭探空研究部,擔(dān)任輻射分部與電子管組主任,該部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)大氣探測(cè)火箭技術(shù)。魯利希以電器工程師的身份在海軍研究實(shí)驗(yàn)室工作了15年,因此他在這個(gè)階段的研究大量涉密,鮮有成果公開(kāi)發(fā)表。

值得一提的是,1951年,魯利希隨海軍實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)參與洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室“溫室行動(dòng)”核試驗(yàn)。他領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)放大器與傳輸線系統(tǒng)的診斷監(jiān)測(cè)。這次核試驗(yàn)讓這位首次觀測(cè)到氘氚聚變的學(xué)者,同時(shí)成為聚變等離子體燃燒的首批見(jiàn)證者之一。他推導(dǎo)的等離子體溫度計(jì)算公式通過(guò)中子能譜反推燃燒溫度,被沿用數(shù)十年。

1956年,魯利希加入Aeronutronic公司(這家公司后被福特收購(gòu)并與飛歌合并),主管雷達(dá)電子實(shí)驗(yàn)室,1960年開(kāi)始擔(dān)任數(shù)學(xué)與計(jì)算部門(mén)經(jīng)理,1961年晉升高級(jí)科學(xué)家。公司對(duì)這位精通德、法、俄三種外語(yǔ)的科學(xué)家評(píng)價(jià)頗高,稱(chēng)他具備“至高職業(yè)操守與企業(yè)忠誠(chéng)度”。

2003年魯利希逝于加州圣安娜,享年91歲。

當(dāng)洛斯阿拉莫斯-杜克大學(xué)團(tuán)隊(duì)復(fù)現(xiàn)魯利希當(dāng)年的實(shí)驗(yàn)時(shí),他們聯(lián)系了魯利希的女兒薇薇安·蘭姆(Vivian Lamb)。恰巧,這位現(xiàn)居住北卡羅來(lái)納州的老人正為孫女整理家族史。聽(tīng)到科研團(tuán)隊(duì)征集自己父親的資料時(shí),薇薇安主動(dòng)聯(lián)系到了杜克大學(xué),并慷慨分享了自己關(guān)于父親的記憶和一些珍貴的老照片。

圖5 阿瑟·魯利希在20世紀(jì)30年代的照片。圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)[3]

雖然說(shuō),由于種種原因,首次發(fā)現(xiàn)氘氚聚變的科學(xué)貢獻(xiàn)一度被淹沒(méi)在了歷史長(zhǎng)河中,但如今物理學(xué)家撥開(kāi)了迷霧,歸還了屬于魯利希的榮譽(yù)。這是對(duì)他最好的紀(jì)念,也是對(duì)他家人最好的安慰。當(dāng)然,復(fù)原實(shí)驗(yàn)的科學(xué)意義還在于,這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)是在低能環(huán)境下完成的,證明了人類(lèi)在更有挑戰(zhàn)的低能環(huán)境中利用氘氚聚變的可能性。

注釋

[1] 在核物理和粒子物理實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域,用小寫(xiě)字母表示入射束粒子,大寫(xiě)字母表示靶粒子。因此這里tD表示氚核作為入射束轟擊氘核,dD表示入射束粒子和靶粒子都是氚核。

[2] 嚴(yán)格意義上說(shuō),1938年魯利希文章是發(fā)表在Phys. Rev上的,2025年的這篇文章發(fā)表在Phys. Rev. C上。這是因?yàn)樵?970年,美國(guó)物理學(xué)會(huì)把Phys.Rev雜志按照領(lǐng)域拆分成了A、B、C、D四個(gè)子刊,其中Phys. Rev. C主要針對(duì)核物理領(lǐng)域。

參考文獻(xiàn)

[1] Physicists recreate forgotten experiment observing fusion, Plasmsa Physics, https://phys.org/news/2025-06-physicists-recreate-forgotten-fusion.html

[2] A. J. Ruhlig, Search for gamma-rays from the deuterondeuteronreaction, Phys. Rev. 54, 308 (1938).https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.54.308

[3] W. Tornow et al, Modern version of the uncited 1938 experiment that first observed DT fusion, Phys. Rev.C. 111, 064618(2025), https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.111.064618.

[4] M. B. Chadwick et al, The earliest DT nuclear fusion discoveries, https://arxiv.org/abs/2302.04206

[5] Mark W. Paris, Mark B. Chadwick, A lost detail in D–T fusion history, Physics Today, Vol 76 Issue 10(2023), https://pubs.aip.org/physicstoday/article/76/10/10/2912725/A-lost-detail-in-D-T-fusion-history