7月8日,在未來科學大獎十周年慶典·科學峰會的物理專場研討會上,中國科學院院士、南方科技大學校長薛其坤表示:“可控核聚變的實現(xiàn)將會是未來二十年最具顛覆性的科學變革,這會永久改變?nèi)祟惸茉磫栴},足以支撐未來任何一次工業(yè)革命”。

據(jù)了解,“未來科學大獎”由香港未來科學大獎基金會有限公司發(fā)起,最早源自于2015年“未來產(chǎn)業(yè)”成立大會上,一群世界知名的中國科學家和企業(yè)家共同發(fā)出“打造屬于中國的科學大獎”的倡議。次年,“未來科學大獎”應運而生,單項獎金規(guī)模高達100萬美元。

據(jù)悉,該獎項始終關注原創(chuàng)性的基礎科學研究,被《Nature》稱為“中國的諾貝爾獎”,設有生命科學獎、物質(zhì)科學獎、數(shù)學與計算機科學獎三大獎項,致力于獎勵在中國內(nèi)地(大陸)、香港、澳門、臺灣地區(qū)做出杰出科學成果的科學家(不限國籍)。

薛其坤,2005年11月當選為中國科學院院士,國家最高科學技術獎獲得者。主要研究方向為掃描隧道顯微學、表面物理學、自旋電子學、拓撲量子物理和高溫超導電性。今年2月,由薛其坤院士領銜的南方科技大學、粵港澳大灣區(qū)量子科學中心與清華大學聯(lián)合研究團隊,宣布成功在常壓條件下發(fā)現(xiàn)鎳基氧化物的超導電性,這使得鎳基成為繼銅基、鐵基材料之后的第三類在常壓下突破麥克米蘭極限的高溫超導材料體系)。

一、可控核聚變曾是“永遠的五十年”

可控核聚變領域有一個著名的“50年悖論”,即在科技界的預言中,距離實現(xiàn)可控核聚變永遠有50年。

20世紀20年代,英國劍橋大學天文學家Arthur Stanley Eddington在《恒星內(nèi)部結構》一書中指出,太陽的能源應該來自內(nèi)部的原子核聚變反應。

在此之后,隨著量子力學的創(chuàng)立,人們對原子核聚變反應有了更加準確的認識。1937-1938年,德裔美籍物理學家Hans Albrecht Bethe和德國物理學家Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker發(fā)現(xiàn)了恒星內(nèi)部存在的兩種氫原子核的聚變反應:質(zhì)子—質(zhì)子反應和碳氮氧循環(huán)反應。

20世紀50年代,核聚變研究起步初期,先后取得了一些初步進展,隨即基于當時的認知和技術路線(主要是磁約束),樂觀地估計“再有個50年 ”就能實現(xiàn)商業(yè)應用。然而,隨著研究的深入,人們發(fā)現(xiàn)了越來越多、越來越復雜的技術難題(等離子體不穩(wěn)定性、材料問題、工程復雜性等)。每當研究進入一個新階段,或者出現(xiàn)一個看似有希望的突破時,樂觀的預期再次指向“大約50年后 ”。這個“50年”的終點線仿佛隨著時間推移而同步后移。

二、聚變?nèi)朔e增速實際超過“摩爾定律”

芯片領域長期存在著一個著名的經(jīng)驗定律,即摩爾定律。該定律是在1965年,由英特爾(Intel)的創(chuàng)始人之一——戈登·摩爾(Gordon Moore)提出。核心內(nèi)容是:每隔18-24個月,集成電路上可容納的晶體管數(shù)量就會增加一倍,同時芯片大小也會減半,這意味著相同的芯片面積可以容納更多的晶體管,從而使得計算機的性能也得到了大幅提升。

雖然“摩爾定律”不是一個真正的物理定律,但卻在之后的數(shù)十年間指導著計算機和芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程。

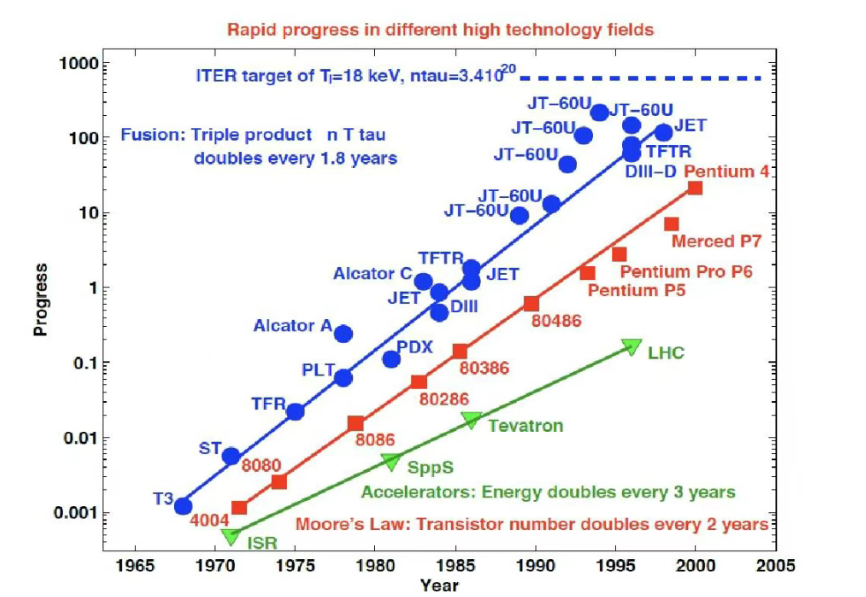

而在核聚變領域,以托卡馬克為例:2000年之前,聚變?nèi)朔e的增長速度基本保持每隔1.8年翻番,這一速度超過芯片領域的“摩爾定律”,也超過加速器發(fā)展增速。

三、政府主導項目瞄準2040年前后示范發(fā)電

國際熱核聚變實驗裝置(ITER)計劃,是目前世界上規(guī)模僅次于國際空間站的大科學工程計劃,也是目前在建的世界上最大的實驗性托卡馬克核聚變反應堆。根據(jù)其最新發(fā)布的基線計劃,預計將在2034年開始運行,2039年開始氘-氚(D-T)聚變實驗運行。但是ITER本身不發(fā)電,也不驗證持續(xù)商業(yè)發(fā)電所需的所有技術和經(jīng)濟性。而未來核聚變的商業(yè)化必須更聚焦于實際發(fā)電,燃料循環(huán)、經(jīng)濟性和工程可靠性等問題都是必須要考慮的因素。因此,部分國家相繼推出自己的示范堆計劃,以日本、英國和中國為例:

日本FAST:2024年11月啟動的示范電廠項目。今年4月,日本核聚變技術開發(fā)公司Kyoto Fusioneering宣布成立了新的實體公司Starlight Engine,并由后者整合產(chǎn)業(yè)界、政府官方與學術資源,牽頭推進FAST項目的技術開發(fā)、業(yè)務戰(zhàn)略、財務規(guī)劃、供應鏈管理以及項目選址等工作,從而加速日本聚變能技術的開發(fā),預計將在2030年代末進行發(fā)電示范。

英國STEP:當前重點推進的國家級聚變能發(fā)展項目,由英國原子能管理局下屬的UKIFS牽頭推進,目標是2040年前后建成原型聚變電廠,示范聚變技術的商業(yè)可行性,并驗證聚變電廠實現(xiàn)燃料(即氚)自給自足的能力。

中國CFEDR:即中國聚變工程示范堆,是聚變新能“BEST—聚變工程示范堆—首個商業(yè)聚變堆”三步走戰(zhàn)略的第二步,現(xiàn)已全面開展預先研究和設計,有望在不久的將來立項。聚變新能董事長嚴建文在接受《中國新聞網(wǎng)》采訪時表示:“計劃在2040年前后聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),開展更高聚變功率聚變商業(yè)堆建設,努力實現(xiàn)低成本發(fā)電。”

四、私營企業(yè)計劃2030年代進行示范發(fā)電

相較于政府主導的項目,私營企業(yè)在示范發(fā)電時間規(guī)劃上顯得更為激進,甚至計劃跨過示范堆,直接從實驗堆跨到商業(yè)堆階段。

CFS(美國,全高溫超導托卡馬克):作為全球核聚變初創(chuàng)公司中的“佼佼者”,CFS目前正在全力推進其SPARC裝置的建設與安裝,預計將在2026年建成,并在2027年首次驗證Q>1;與此同時,CFS還在積極推進其首座商業(yè)聚變電廠項目——ARC,計劃2020年代末開工,并在2030年代初投用。今年5月,CFS已正式就ARC項目提交分區(qū)規(guī)劃申請,啟動項目審批流程。6月30日,CFS宣布已與谷歌達成協(xié)議,將在2030年代初從ARC向谷歌供應200MW電力。

Helion Energy(美國,場反位形):今年2月,Helion Energy宣布計劃在華盛頓馬拉加建造世界首座核聚變發(fā)電廠,預計初始發(fā)電容量為50MW并在2028年開始發(fā)電,未來可能擴展至250MW。5月13日,美國華盛頓州州長Bob Ferguson簽署眾議院第1018號法案,意在通過簡化審批流程、完善監(jiān)管框架,為Helion Energy等公司的聚變電站建設開辟 “快速通道”,也標志著該州在聚變能源領域邁出歷史性一步。

Proxima Fusion(德國,QI+高溫超導仿星器):6月11日,德國聚變初創(chuàng)企業(yè)Proxima Fusion宣布完成1.3億歐元(約1.5億美元)的A輪融資,一躍成為融資總額最高的仿星器商業(yè)聚變公司,同時也創(chuàng)下歐洲私營聚變企業(yè)單一輪次融資規(guī)模之最。該公司計劃在2027年完成基于高溫超導技術的仿星器模型線圈(SMC),2031年開始運行其示范仿星器Alpha,作為驗證Q>1(凈能量增益)并邁向首座商用核聚變電廠的關鍵一步,隨后在2030年代交付首創(chuàng)的商業(yè)聚變電廠Stellaris。

能量奇點(中國,全高溫超導托卡馬克):創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官楊釗曾在接受《騰訊科技》(采訪時表示,計劃在2027年建成能夠?qū)崿F(xiàn)十倍能量增益的洪荒170裝置,2030-2035年建成一個大概電輸出功率在50萬千瓦(500MW)的中型火力發(fā)電站規(guī)模的聚變的示范電站。

星環(huán)聚能(中國,重復重聯(lián)高溫超導球形環(huán)):聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學家譚熠曾在接受《科創(chuàng)板日報》(記者專訪時表示:計劃在2024-2027年建造新一代裝置CTRFR-1,以徹底驗證其工程的可行性;2027年底或2028年初啟動商業(yè)示范堆建設,并用3-5年時間完成,目標是在2030年左右展示一個可輸出電能的聚變堆。