近日,一項由包括波蘭科學院核物理研究所(IFJ PAN)研究人員在內的國際科學家團隊共同完成的研究,揭示了質子內部結構的全新面貌。研究發現,質子內部的量子糾纏達到了最大程度,這一發現為理解質子的基本組成和性質提供了新的視角。相關研究成果已發表在《物理學進展報告》雜志上。

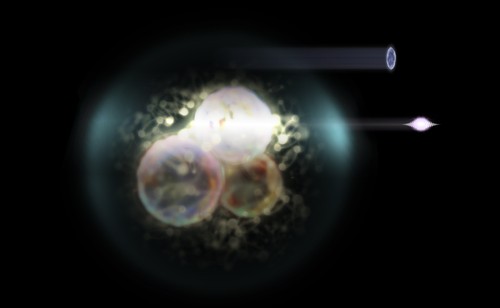

在與質子發生深度非彈性碰撞時,相對論電子(以藍色突出顯示)可以發射高能光子(此處為紫色),該光子穿透質子內部,在那里它只能“看到”一小部分糾纏的夸克、膠子和虛擬粒子。激發的質子隨后以次級粒子級聯形式衰變。(來源:IFJ PAN,jch)

量子糾纏是一種神秘而令人著迷的現象,它描述了兩個或多個粒子之間即使相距甚遠,其屬性也似乎緊密相關的特性。一個粒子狀態的改變會立即影響另一個粒子的狀態,這完全違背了信息傳輸的經典思想。而在這項研究中,科學家利用這一奇特現象,深入探索了質子的內部結構。

為了揭示質子內部的秘密,科學家采用了電子和質子的深度非彈性碰撞方法。在碰撞過程中,電子發射出高能光子,這些光子能夠穿透質子并與其內部的夸克和膠子發生相互作用。隨著質子的破壞,會形成一系列次級粒子的級聯。科學家通過對這些粒子的分析,逐步拼湊出了質子的內部結構。

令人驚訝的是,研究人員發現質子內部的夸克和膠子處于最大量子糾纏狀態。這意味著質子內部的所有粒子都是相互連接的,它們的性質無法彼此獨立地描述。為了更準確地量化這種糾纏程度,科學家引入了糾纏熵的概念。研究發現,關于質子內部結構的信息越少,糾纏熵就越高,這進一步證實了質子內部量子糾纏的復雜性。

這項研究不僅揭示了質子內部結構的新特性,還為粒子加速器實驗的數據解釋提供了更準確的方法。例如,德國漢堡電子同步加速器(DESY)的HERA和美國布魯克海文國家實驗室未來的電子離子對撞機(EIC)等實驗,都將受益于這一新發現。通過這一方法,科學家可以更深入地理解強相互作用如何將質子中的夸克和膠子結合在一起,以及質子的性質在原子核內部如何變化。

展望未來,科學家計劃繼續深化這一領域的研究,以更好地了解強相互作用的本質以及量子糾纏在物質形成中的作用。這一研究方向不僅有望為核物理學和量子理論帶來新發現,還可能對未來的科學技術發展產生深遠影響。

此項研究由布魯克海文國家實驗室(BNL)、石溪大學(SBU)、普埃布拉美洲大學(UDLAP)和波蘭科學院核物理研究所(IFJ PAN)的科學家共同參與完成。