在國家自然科學基金項目(批準號:12425510、U2267204、12441506、123B2082、12075104)等資助下,西安交通大學栗建興教授和蘭州大學牛一斐教授團隊,在相對論電子激發核巨共振研究方面取得進展,針對核物理中長期存在的電子激發核巨共振中的角動量轉移機理難題,提出基于電子探針調控原子核巨多極共振的新方案。該成果以“原子核巨共振的角動量分辨非彈性電子散射(Angular Momentum Resolved Inelastic Electron Scattering for Nuclear Giant Resonances)”為題,于2025年2月4日在線發表于《物理評論快報》(Physical Review Letters)期刊。

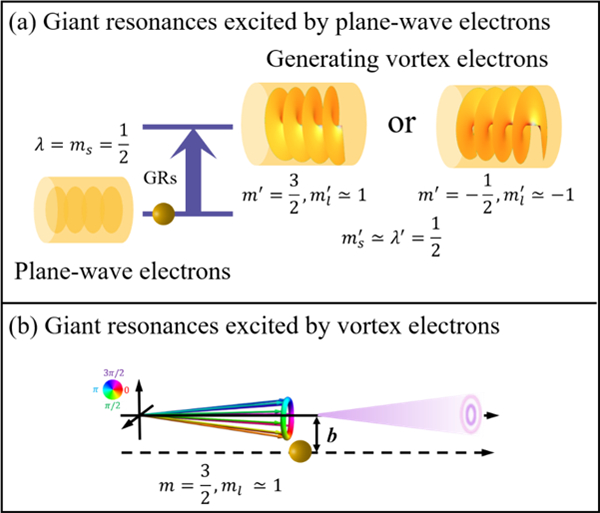

圖 平面波電子和渦旋電子激發原子核巨共振示意圖

原子核巨共振是由核內核子集體運動引起的,對于理解核結構、約束核狀態方程以及揭示天體物理過程具有重要意義。核巨共振的實驗表征主要依賴于電子散射,但由于實驗探針的多極選擇性有限和強烈的模型依賴性,導致躍遷概率和共振寬度等參數存在較大不一致性。傳統的散射理論主要關注電子自旋自由度,未能解決角動量守恒問題,致使散射電子軌道角動量來源以及散射過程中軌道角動量轉移機理不明確。

針對以上關鍵科學問題,研究團隊基于準粒子無規相位近似模型,發展了角動量分辨的非彈性散射理論,將電子的軌道角動量納入傳統理論框架。一方面,利用平面波電子激發核巨共振能夠有效產生具有軌道角動量的渦旋電子,通過分辨散射電子的角動量狀態,可以模型無關地提取核巨多極共振的躍遷強度等參數。另一方面,利用渦旋電子激發核巨共振,不僅能調控核巨多極共振態,并且散射截面參數可作為探測電子軌道角動量的特征信號。研究揭示了相對論電子激發核巨共振過程中角動量轉移機理以及軌道角動量在原子核能級躍遷過程中的關鍵作用。

該研究為核結構等基礎研究開辟了新視角,也為高能渦旋電子束的產生和探測提供了新方案,有望促進高能渦旋粒子在核物理、粒子物理、強場物理等領域的廣泛應用。