近期,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光物理聯合實驗室范薇研究員團隊聯合上海交通大學吳福源副研究員和中國人民大學王偉民教授針對雙錐對撞(DCI)點火方案的納秒激光時空調控能力提升開展研究。相關成果以“Spatial-temporal modulation method of nanosecond laser for the double-cone ignition scheme”為題發表在Optics Express上。

DCI 方案融合了直接驅動和快點火方案的優勢,包括四個獨立可控的過程:近等熵壓縮、混合加速、對撞預熱和快電子點火燃燒。納秒激光脈沖輻照到兩個對向放置的金錐內,激光通過燒蝕火箭效應壓縮球冠靶形成高密度等離子體,與從對向錐內噴射出的高密度燃料相互碰撞,進一步提高等離子體密度。然后,使用皮秒激光進行快電子加熱,把對撞形成的高密度等離子體加熱到聚變點火條件,釋放出大量的能量。對于DCI方案來說,提高皮秒激光的功率密度是一個難點,而納秒激光的時域精密調控能力和功率平衡顯然更有利于準等熵壓縮,從而得到更高的面密度,在相同條件下提升聚變能量增益。因此,在整個壓縮階段保持能量和功率平衡以及時間-功率曲線的精確控制至關重要。目前,NIF、OMEGA等大科學裝置均針對壓縮階段的功率平衡提出嚴格的要求。NIF裝置每四束激光打在同一個靶面上,因此更注重每四束之間的功率平衡,OMEGA裝置每束激光打在不同的靶面上,主要關注束與束之間的功率平衡,而DCI方案由于其獨特結構,更側重于兩個錐面上的能量平衡。

圖1:雙錐對撞點火方案示意圖

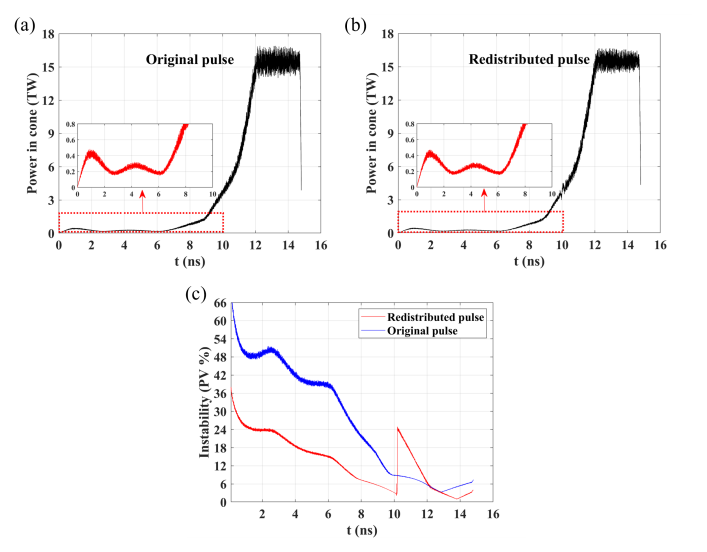

激光脈沖在傳輸過程中會受到多種因素的影響(包括整形單元、泵浦源的不穩定等)導致脈沖的穩定性變差,但增益飽和效應會增強脈沖的穩定性。對于高對比度的激光脈沖而言,脈沖的高功率部分率先達到增益飽和,而低功率部分則幾乎保持線性放大,這不利于提升驅動激光早期的時域控制精度。鑒于此,研究人員針對DCI方案提出一種脈沖分割模型,在滿足驅動內爆的近等熵納秒壓縮波形的前提下,對裝置內各子束的時間-功率曲線進行重新分配,以降低各子束的波形對比度。利用少數子束產生低功率的足脈沖,聚焦在初始半徑的靶面上,以提供更好的照明均勻性,剩余子束產生高功率驅動主脈沖,聚焦在相對較小的靶面上,這樣可以使足脈沖也能達到增益飽和,同時還可減輕交叉光束能量轉移(CBET)的影響。模擬結果表明,這種脈沖分割模型有利于增強足脈沖的穩定性。考慮到三倍頻輸出情況,重新分配的脈沖在沖擊壓縮階段和斜坡調熵階段具有更好的穩定性,分別從 50% 和 20% 提高到 26% 和 6.1%。該時空調制方案有望提高裝置的功率平衡控制能力,實現動態焦斑控制,為雙錐對撞(DCI)點火方案以及甚多束激光驅動點火方案的納秒激光時空調控能力提升提供參考。

圖2:時間-功率曲線;(a)原始脈沖;(b)重新分布脈沖;(c)不同時刻的脈沖不穩定性