近日,廣州醫科大學附屬第一醫院(國家呼吸醫學中心)核醫學科王欣璐教授團隊與呼吸疾病國家重點實驗室洪城教授團隊在核醫學頂級期刊《J Nucl Med》(中科院/JCR Q1區,IF=9.1)在線發表了一篇題目為“Targeting Fibroblast Activation Protein for Molecular Imaging of Fibrotic Remodeling in Pulmonary Arterial Hypertension”的肺動脈高壓領域最新研究成果,該文章2024年12月被正式接收發表,2025年1月online。廣州醫科大學附屬第一醫院(國家呼吸醫學中心)、呼吸疾病國家重點實驗室洪城教授與核醫學科王欣璐教授為該論文的共同通訊作者,核醫學科侯鵬、梁思浩、趙睿玥以及呼吸內科陳海明、郭文亮、潘懷祿為共同第一作者。

該研究被核醫學頂級期刊《J Nucl Med》雜志選作為當期封面圖像(Cover Image)以及當月專題文章(Featured Article of the month)予以重點推薦。同時,該研究被SNMMI網站作為Press release報告“Novel PET Approach Identifies Early Signs of Pulmonary Arterial Hypertension”進行推薦(新型PET方法可識別肺動脈高壓的早期征象),引起社會廣泛關注。

研究背景介紹

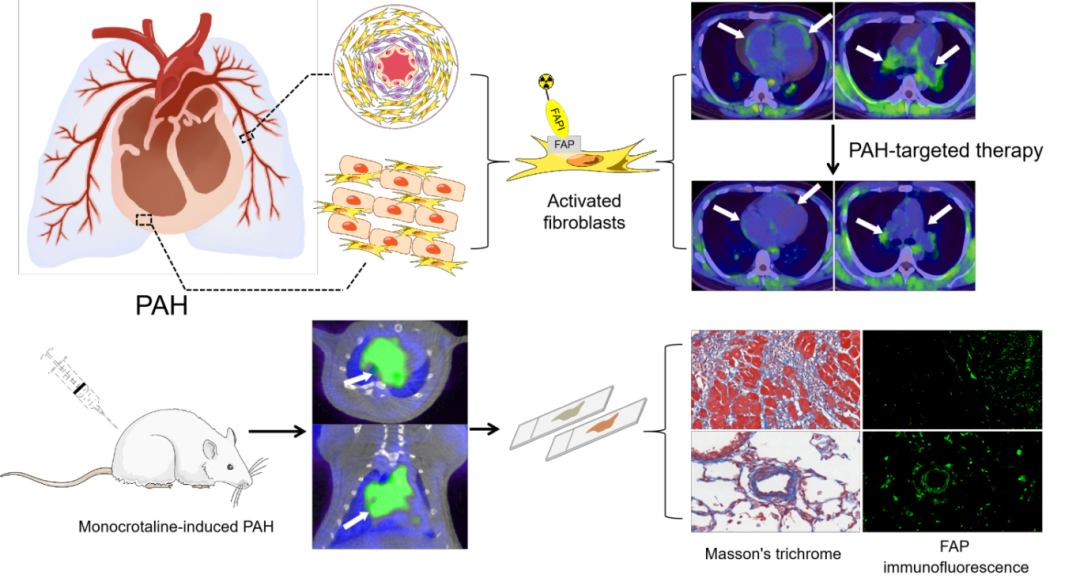

動脈性肺動脈高壓(PAH)是一種致命的肺血管疾病,其特征是肺血管重塑導致肺血管阻力增加,肺動脈壓力升高,最終導致右心室肥厚和重構,最終導致患者右心衰竭和死亡。纖維化是 PAH 患者心肌和肺血管重塑的共同病理生理特征,會引發心功能障礙并導致疾病進展,但現有影像學技術對早期纖維化的檢測和動態監測仍然存在局限。

成纖維細胞活化是纖維化進程的核心環節,其中成纖維細胞活化蛋白(FAP)高表達于纖維化過程中活化的成纖維細胞,而在正常組織中幾乎不表達。FAP抑制劑(FAPI)是一種放射性核素標記的靶向FAP的放射性示蹤劑,對FAP具有高度親和力及特異性。

研究目的與方法

通過放射性核素(18F)標記的18F-FAPI PET/CT成像技術,探索PAH纖維化重構過程中成纖維活化蛋白的動態變化及其與PAH臨床參數的相關性,為PAH的診斷、病情評估及治療效果監測提供新的工具。研究包括兩個部分:

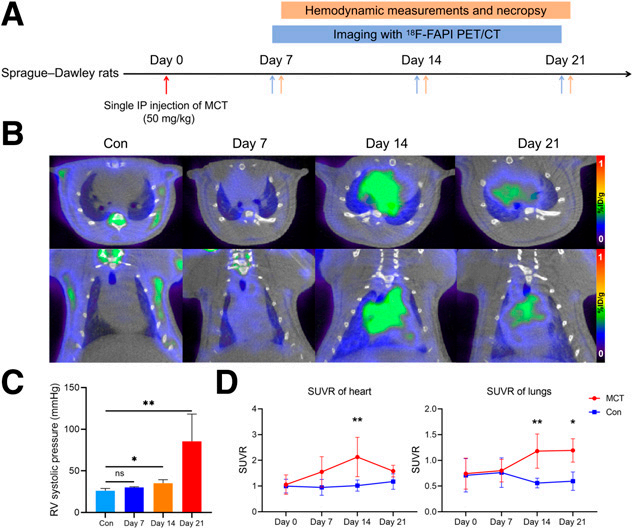

(1)通過在野百合堿(簡稱MCT)誘導的PAH大鼠模型中進行多時間點18F-FAPI PET/CT成像,并與不同時間點的組織學變化進行相關性分析

(2)前瞻性連續納入38名符合2022年 ESC/ERS肺動脈高壓診斷與治療指南的PAH患者行18F-FAPI 胸部PET/CT檢查。并與右心導管參數、心臟彩超和臨床指標進行相關性分析。

研究亮點

01 動物實驗

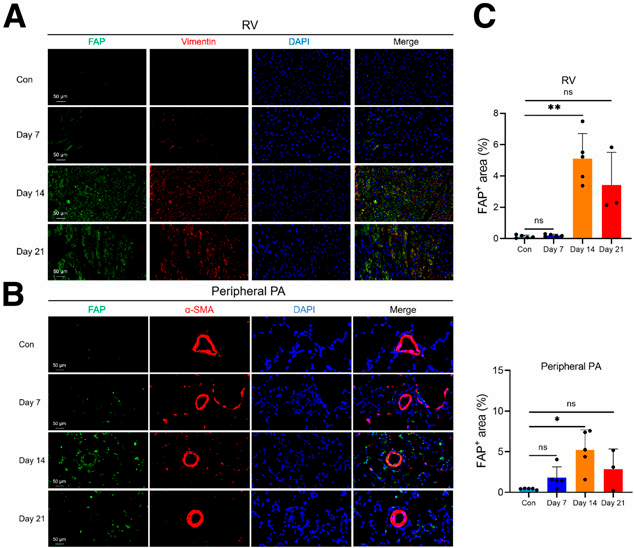

在動物實驗中,MCT組大鼠的右心室收縮壓從注射野百合堿后持續上升,注射后第 14 天起顯著高于對照組, 提示右心室功能下降。18F-FAPI 在 MCT 組大鼠模型心肌及雙肺中的攝取在注射 后第 14 天達到高峰,且顯著高于對照組,這一變化趨勢與 FAP 免疫熒光的變化趨勢一致。組織學分析顯示,大鼠右心室和外周肺動脈的膠原沉積從第14天到第21天逐漸惡化,表明纖維化程度加重。

▲圖1:PAH進展過程和MCT大鼠心肌及肺部的18F-FAPI攝取時間過程。0 2

▲圖2:MCT大鼠右心室(RV)和外周肺動脈(PA)的纖維化模式。

▲圖3:MCT大鼠右心室(RV)和外周肺動脈(PA)的FAP免疫熒光染色。

02 PAH患者研究

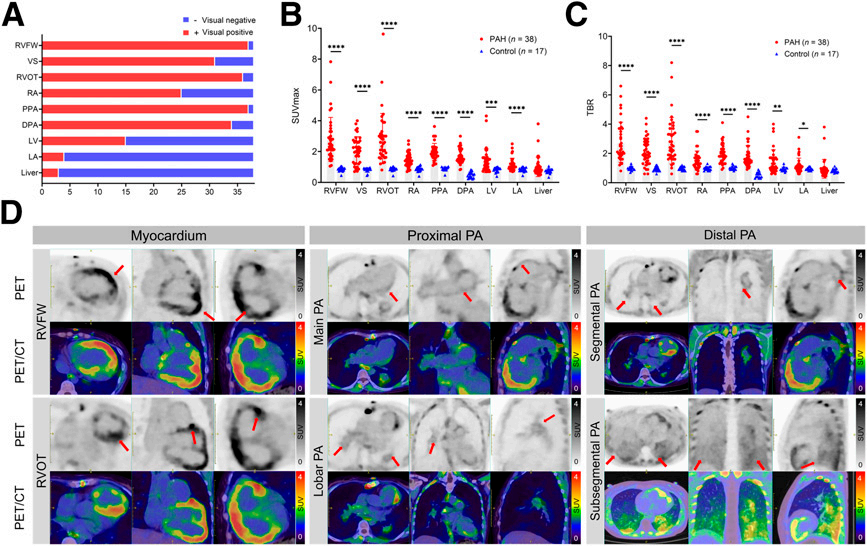

在PAH患者(n=38)研究中,18F-FAPI PET/CT成像顯示右心、近端和遠端肺動脈中存在不同程度的18F-FAPI攝取,且18F-FAPI攝取水平與患者的臨床指標、右心功能以及肺血流動力學參數密切相關。此外,在5名隨訪復查18F-FAPI PET/CT的患者中,有3名在PAH靶向治療后顯示18F-FAPI攝取水平下降,與患者臨床癥狀和血流動力學參數改善一致。

▲圖4:胸部PET/CT圖像的視覺定性評估和半定量分析。

▲圖5:基線和隨訪時的18F-FAPI PET/CT代表性圖像。

結論與意義

本研究首次驗證了18F-FAPI PET/CT可以動態、無創性可視化肺動脈和右心室在PAH中纖維化重塑的過程。本研究結果顯示,18F-FAPI攝取水平與PAH患者的右心功能及臨床指標密切相關。盡管它在評估與疾病相關的變化方面具有潛力,但其在評估疾病嚴重程度和監測治療效果方面的作用仍需進一步研究。