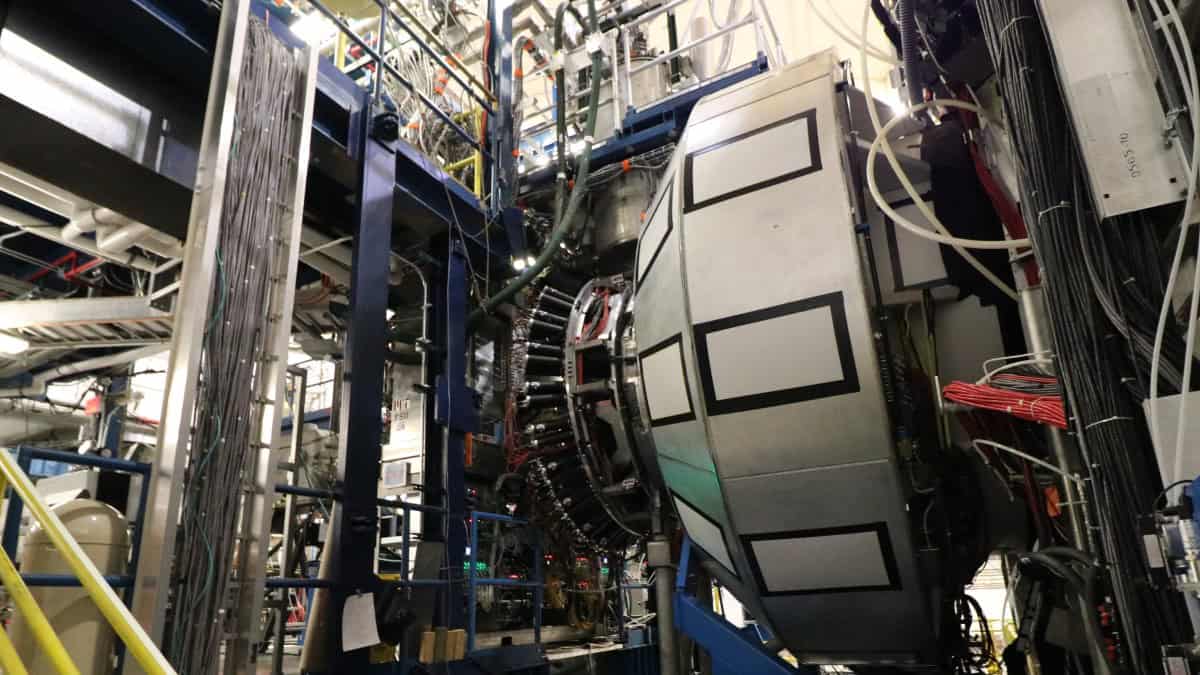

中央中子探測器的側視圖,它是杰斐遜實驗室CLAS12的一部分。(杰斐遜實驗室)

近日,在物理評論快報上刊登了一項由美國杰斐遜實驗室探測中子內部結構取得的重要進展。該實驗由國際科研團隊共同完成,他們利用CEBAF大型接收光譜儀(CLAS12)研究了高能電子從氘靶的散射過程,旨在深入了解中子的組成夸克如何對其動量和自旋做出貢獻。

實驗中,團隊測量了廣義部分子分布,這是一種能夠揭示夸克在核子內部動態行為的未知但實驗上可測量的函數。為了直接探測從靶中射出的中子,科研團隊創新性地使用了中央中子探測器,這是一種專門開發的儀器,能夠精確捕捉中子信息。

法國國家科學研究中心的研究主任西爾維亞·尼克萊表示,量子色動力學(QCD)作為描述夸克之間通過膠子交換相互作用的強力理論,其復雜性使得無法直接計算束縛態如質子和中子的屬性。因此,廣義部分子分布成為了連接核子屬性(如自旋)與夸克和膠子動力學的重要橋梁。

通過測量部分子分布,物理學家可以檢查夸克的縱向動量與在核子中橫向位置之間的相關性,進而創建核子內部結構的斷層掃描圖像。杰拉德·米勒,一位未參與此次研究的科學家指出,由于中子在原子核外會迅速衰變,因此直接研究中子結構具有很大難度。而此次實驗采用的新技術使得直接檢測中子成為可能,并測量了最終狀態的中子,這需要新的檢測技術。

實驗中,質子和中子由不同的上下夸克組合而成,每種類型的夸克都與自己的一組廣義部分子分布相關聯。實驗的首要目標是確定質子和中子的分布,以便通過夸克類型來解開分布,提供對單個夸克味道對核子性質貢獻的更深入見解。然而,與質子相比,中子實驗面臨更多挑戰,因為中子的電中性使得其與帶電粒子的相互作用較弱,且中子靶的制備更為復雜。

為了解決這些問題,CLAS12合作項目利用了由法國兩個無窮大物理實驗室(IJCLab)開發的中央中子探測器,首次實現了高能電子從氘靶中射出的中子的探測。通過將中子探測與同時測量散射電子和高能光子相結合,團隊收集了關于粒子動量的全面數據,并據此計算了中子內部夸克的廣義部分子分布。

此外,實驗團隊還使用了自旋與動量平行和反平行的電子束,以研究與角動量相關的廣義部分子分布的細微特征。通過分析這些細節,他們成功解開了上下夸克對中子角動量的貢獻,為解決長期存在的“自旋危機”提供了新線索。

所謂“自旋危機”,是指實驗證據表明夸克和膠子對核子總自旋的貢獻遠低于最初預期。對此,IJCLab研究員Adam Hobart指出,夸克和膠子的內在自旋之和仍未達到總自旋,而補充這一缺失部分的關鍵在于夸克的軌道角動量。

未來,該團隊計劃進行更精確的實驗,包括向極化的目標發射電子,其中氘的核自旋都指向同一方向。這將允許物理學家從散射數據中提取所有可能的廣義部分子分布,從而進一步揭示中子內部結構的奧秘。

米勒總結道:“需要更多的數據來獲得更全面的圖像,但這個實驗可以被認為是一個巨大的實驗計劃中的一大步。我認為這項工作將明顯影響未來的研究,其他人將試圖在這個實驗的基礎上擴大運動學范圍。”