12月12日,山東省腫瘤醫院于金明院士團隊 攜手中科院上海藥物研究所程震教授 ,在核醫學頂刊JNM 上發表了無創監測免疫治療過程中應答反應的最新研究成果 。

研究背景

免疫治療作為一種新型治療方式,已被廣泛應用于多種癌癥類型。然而,由于免疫治療的效果在不同患者和不同腫瘤類型中存在較大差異,因此開發非侵入性的方法來評估免疫細胞功能和腫瘤的早期反應顯得尤為重要。CD137(4-1BB) 是一種活化T細胞的標志物,能夠用于監測免疫細胞的激活情況。

研究目標

本研究旨在開發并評估一種基于CD137的PET顯像劑,用于非侵入性地監測免疫治療的早期反應。研究通過臨床前和初步臨床研究,評估該顯像劑在檢測免疫治療效果中的潛力。

主要發現

CD137 PET顯像劑的開發

研究團隊開發了一種能夠結合CD137標記的PET顯像劑,該顯像劑能夠靶向免疫細胞的激活區域,從而提供腫瘤免疫治療過程中早期反應的影像學信息。

臨床前評估

在小鼠模型中,CD137 PET顯像劑能夠有效地顯示免疫細胞的活躍狀態,并與免疫治療效果呈現出良好的相關性。這表明該顯像劑可以作為一個有前景的工具,用于實時監測免疫治療的效果。

初步臨床研究

在小規模的臨床試驗中,CD137 PET顯像劑成功地在患者體內顯示了免疫反應的變化,尤其是在接受免疫治療的腫瘤患者中,顯像劑能夠非侵入性地監測免疫細胞的激活狀態。

結 論

CD137 PET顯像劑在臨床前研究和初步臨床試驗中表現出色,能夠作為一種有效的非侵入性手段,監測免疫治療的早期反應。這為個性化免疫治療的優化和效果評估提供了新的工具和思路。

文章主要圖表如下

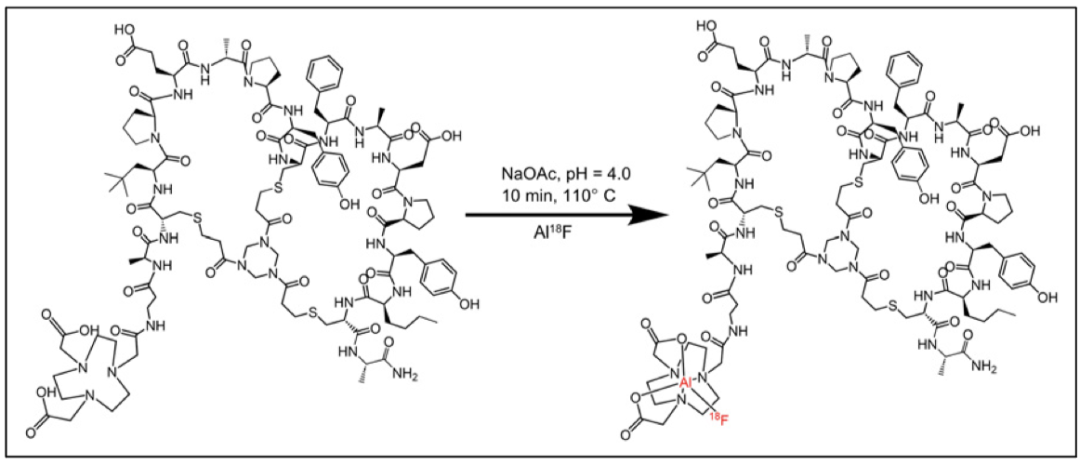

圖1 . [18F]AlF-NOTA-BCP137合成技術路線圖

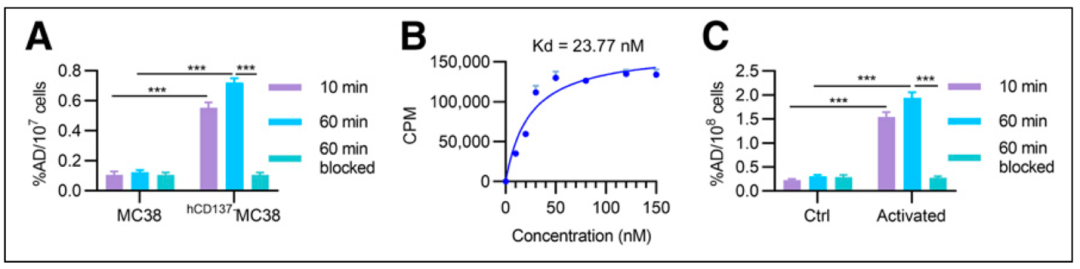

圖2 . [18F]AlF-NOTA-BCP137的細胞攝取和結合特異性

(A)體外細胞攝取和放射活性測量

實驗設計:在6孔培養板中,分別培養了表達hCD137的MC38細胞(hCD137 MC38細胞)和對照組MC38細胞。兩組細胞分別接受了[18F]AlF-NOTA-BCP137(37 kBq)的處理。

處理時間:處理的時間點為10分鐘和60分鐘。

實驗結果:處理后,細胞被裂解,并使用γ計數器測量裂解液中的放射性。

通過這一方法,研究人員評估了該放射性示蹤劑在細胞中的攝取情況,隨著時間的推移,放射性示蹤劑的攝取量是否發生變化。

(B) 結合親和力,解離常數(Kd):[18F]AlF-NOTA-BCP137與hCD137 MC38細胞的結合親和力,解離常數(Kd)為23.77 nmol/L。

Kd值反映了該放射性示蹤劑與細胞表面CD137受體的結合強度。較低的Kd值表示示蹤劑與目標受體結合的親和力較強。

(C) 外周血單核細胞(PBMC)攝取攝取量對比:研究還比較了[18F]AlF-NOTA-BCP137在對照外周血單核細胞(PBMCs)和激活的PBMCs中的攝取量。激活的PBMCs是指經過免疫激活的細胞,這些細胞表面可能表達更多的CD137。

統計分析:數據以均值± SEM(n = 5)表示,且具有P < 0.001的統計學顯著性,這表明激活的PBMCs對示蹤劑的攝取顯著高于對照組。

%AD = 給藥劑量的百分比。CPM = 每分鐘計數,是放射性強度的測量單位。Ctrl = 對照組(未激活細胞)。Kd = 解離常數,表示放射性示蹤劑與受體結合的親和力。

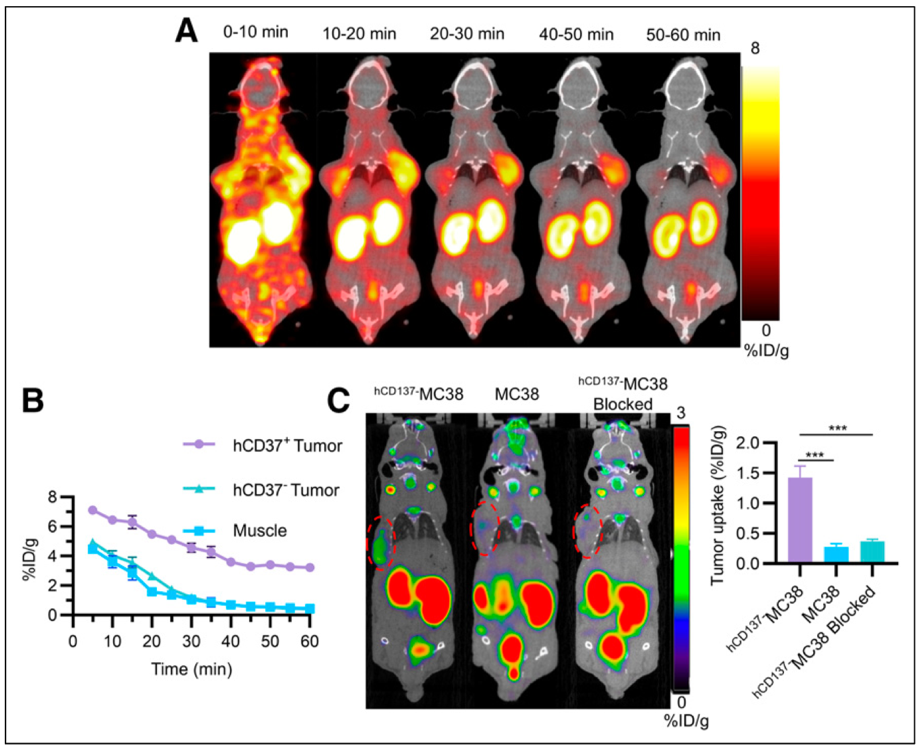

圖3 . 體內研究:腫瘤小鼠模型中[18F]AlF-NOTA-BCP137的應用

(A)在給藥后對BALB/c腫瘤-bearing小鼠進行動態PET成像,注射的[18F]AlF-NOTA-BCP137劑量為3.70 ± 0.08 MBq。

(B)在BALB/c hCD137 MC38和MC38腫瘤小鼠中,進行了60分鐘動態掃描,提取圖像中的示蹤劑動力學數據,對比腫瘤與肌肉組織中的示蹤劑分布。

(C)對hCD137 MC38和MC38腫瘤小鼠模型進行了小動物PET成像,使用[18F]AlF-NOTA-BCP137進行注射。在封閉組中,提前30分鐘通過尾靜脈注射了100 mg的NOTA-BCP137,用以阻斷示蹤劑的結合。通過這種方式,量化了腫瘤對[18F]AlF-NOTA-BCP137的攝取。%ID/g表示單位組織質量(單位體重)攝取的示蹤劑百分比。

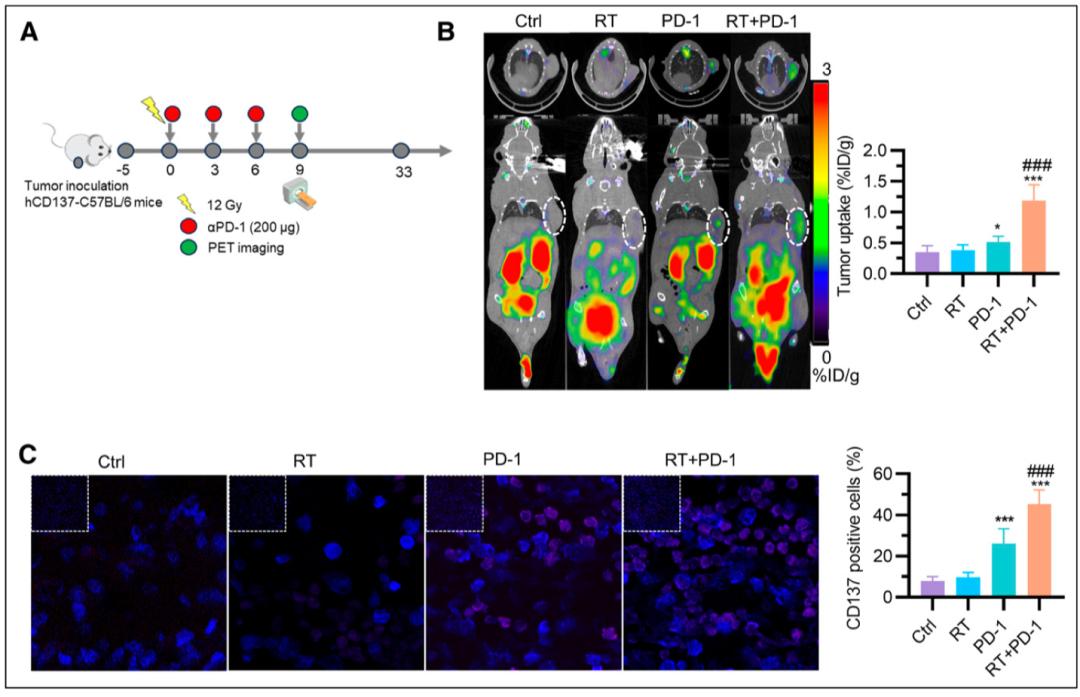

圖4 . 通過[18F]AlF-NOTA-BCP137小動物PET/CT成像監測CMT167(肺癌細胞系)腫瘤hCD137-C57BL/6小鼠的治療反應

(A)展示了荷瘤小鼠的治療策略和小動物PET/CT成像的時間軸。圖示了不同治療組的時間安排,以及在治療過程中進行PET/CT成像的時間點。

(B)展示了治療第9天時,4組荷瘤小鼠的[18F]AlF-NOTA-BCP137小動物PET/CT成像結果:對照組(Ctrl),n = 5;放射治療組(RT),n = 6;PD-1抗體治療組,n = 6;放射治療聯合PD-1抗體治療組(RT+PD-1),n = 6。圖中右側展示了不同治療組小鼠的腫瘤示蹤劑攝取量的定量結果。

(C)展示了腫瘤組織中CD137表達的免疫熒光分析結果。P < 0.01,P < 0.001,表示與對照組相比,治療組的表達差異具有統計學顯著性。aPD-1表示抗PD-1抗體。

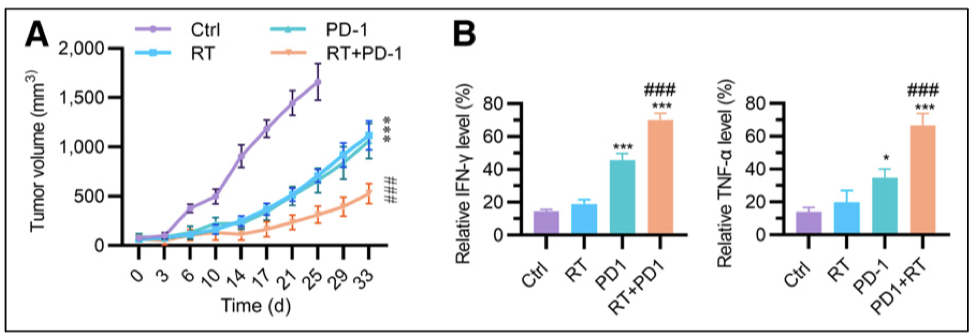

圖5 . 監測CMT167 hCD137-C57BL/6荷瘤小鼠的治療反應

(A)展示了不同治療的荷瘤小鼠的腫瘤生長曲線。不同組別的小鼠接受了不同的治療,包括:對照組(Ctrl),放射治療組(RT),PD-1抗體治療組和放射治療+ PD-1抗體聯合治療組。

(B)通過酶聯免疫吸附試驗(ELISA)測量了腫瘤組織中干擾素-γ(IFN-γ)和腫瘤壞死因子-α(TNF-α)的表達。這些細胞因子是免疫反應的標志物,通常用于評估免疫治療的效果:IFN-γ是T細胞激活的重要標志物,通常與抗腫瘤免疫反應相關。TNF-α是一種促炎細胞因子,通常在免疫反應中發揮重要作用。

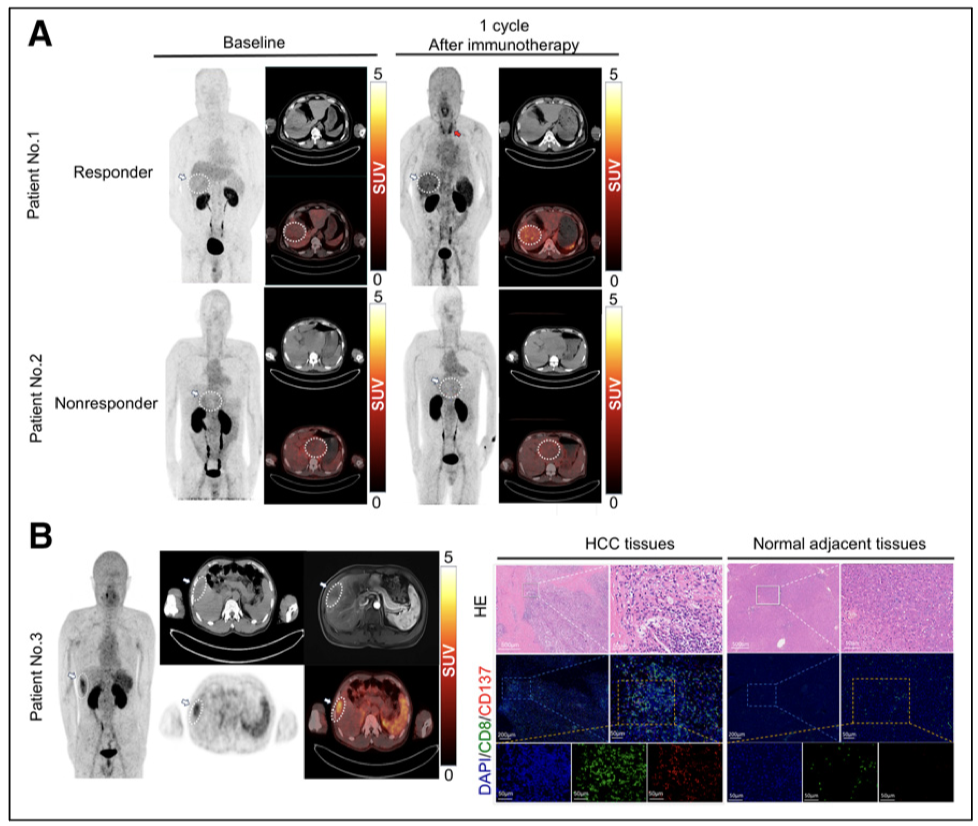

圖6 . [18F]AlF-NOTA-BCP137 PET/CT 成像與免疫熒光分析在人類肝細胞癌(HCC)患者中的應用

(A)展示了患者1和患者2在免疫治療前后進行的[18F]AlF-NOTA-BCP137成像結果。通過PET/CT成像可以觀察到免疫治療對患者腫瘤反應的影響,這為評估免疫治療效果提供了直觀的影像數據。

(B)展示了患者3在經過1輪免疫治療后的[18F]AlF-NOTA-BCP137和MRI成像。PET圖像顯示腫瘤和脾臟的示蹤劑攝取量較高,結果被評估為陽性,因此認為該患者對治療有反應,并接受了腫瘤切除手術。

右側面板展示了患者3術后肝細胞癌(HCC)腫瘤及相鄰正常組織的蘇木精-伊紅(HE)染色和CD8與CD137的多重免疫熒光分析。這些圖像幫助評估免疫反應及T細胞的活化情況。

CD8是細胞毒性T細胞的標志,通常與抗腫瘤免疫反應相關。CD137是T細胞激活的標志物,能夠反映免疫治療過程中T細胞的激活情況。

在圖像中,白色箭頭標示了原發腫瘤的位置,紅色箭頭表示在PET圖像中觀察到的甲狀腺示蹤劑攝取增加,這一現象可能與免疫治療過程中甲狀腺的免疫反應相關。

近年來,于金明院士在核醫學領域頻頻發力,繼2022年在核醫學頂刊EJNMMI雜志發表FAPI-04論文(通訊作者為于金明、袁雙虎),2023年在放射學頂刊Raiology發表FAPI和FDG在肺癌中診斷效能文章(通訊作者為于金明)之后,今年又一次登頂核醫學頂刊JNM(通訊作者為程震、于金明、劉杰;第一作者為程凱)。