仿星器研究的一個關鍵挑戰是將高能粒子保持在等離子體內。

普林斯頓等離子體物理實驗室(PPPL)的研究人員近期在提高仿星器這一聚變裝置的性能方面取得了令人矚目的突破。聚變,作為太陽產生能量的過程,涉及加熱輕原子核(例如氫同位素),使其形成等離子體——一種極熱的帶電氣體。為了實現聚變反應在地球上的應用,科學家們一直在不懈努力,探索各種可能的方法,其中仿星器和托卡馬克裝置成為了主要的競爭者。

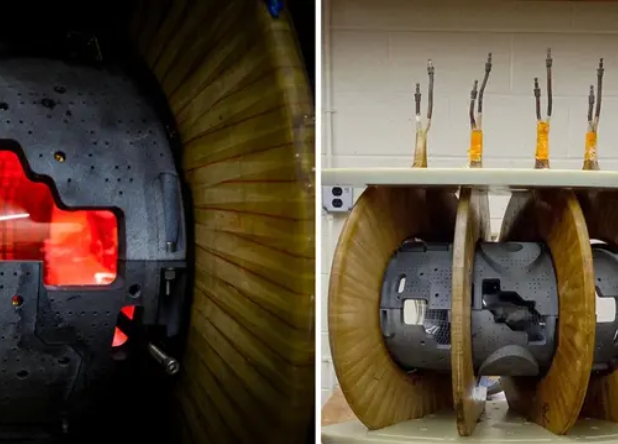

仿星器作為一種核聚變裝置,近年來已成為傳統托卡馬克裝置的替代品。兩者都利用強大的磁場將等離子體限制在環形形狀中,以促進核聚變反應的發生。然而,它們在產生磁場的方式上存在著顯著的差異。托卡馬克裝置擁有三組大型磁場線圈,其中一個線圈產生流經等離子體中心的電流,該電流產生的磁場進一步增強了等離子體的約束效果。相比之下,仿星器則采用了許多磁線圈環繞在等離子體的外部,這些線圈形成環繞環形的扭曲磁場,無需中心電流的存在。

這一根本性的區別賦予了仿星器某些獨特的優勢,例如其固有的穩態運行特性以及降低對可能終止等離子體約束的干擾的敏感性。然而,仿星器研究也面臨著諸多挑戰,其中之一便是如何優化等離子體中高能粒子的限制。這些高能粒子通常是聚變反應的副產品,對于維持等離子體溫度和整體效率至關重要。它們的高能量卻使得它們容易逃離限制磁場,從而導致能量損失和設備壁的損壞。

為了解決這一難題,PPPL的科學家與奧本大學、德國馬克斯普朗克等離子體物理研究所和威斯康星大學麥迪遜分校的研究人員展開了緊密的合作,共同開發了一種創新的計算方法。他們摒棄了模擬單個粒子復雜路徑的傳統方法(這種方法需要巨大的計算能力和時間),而是設計了一個代理函數,該函數能夠基于對復雜磁場中粒子行為的理論理解,快速預測粒子逃離磁場的速度。這一代理函數的引入,使得研究團隊能夠迅速探索各種磁性結構,并開發出多種不同的等離子體配置,從而顯著減少了高能粒子的損失。

近年來,仿星器技術領域取得了多項重大進展。例如,仿星器技術領先公司泰雷茲宣布,其TH1507U回旋加速器在360秒內以140千兆赫的頻率實現了1.3兆瓦的射頻總輸出。此外,總部位于法國的能源公司Renaissance Fusion也正在積極建造仿星器,據稱這將可能是地球上最高效、最穩定的聚變反應堆。

PPPL研究人員的最新進展無疑為仿星器技術的進一步發展注入了強勁的動力。通過優化等離子體的配置,他們顯著提升了仿星器的性能,使得聚變能的實際應用更加指日可待。這一突破不僅為核聚變領域的研究開辟了新的道路,也為人類未來能源的可持續發展帶來了希望。