近日,復旦大學馬余剛院士團隊在重離子碰撞中(反)超氚核的整體極化效應理論方面取得重要進展,提出了利用重離子碰撞中(反)超氚核的整體極化效應提取其內部自旋結構的新穎方法。相關成果以標題“Deciphering hypertriton and antihypertriton spins from their global polarizations in heavy-ion collisions” 發表在物理學頂級刊物《物理評論快報》 [Phys. Rev. Lett. 134,022301 (2025)] 上。該工作由復旦大學的孫開佳青年研究員(第一和共同通訊作者)、劉代能博士研究生、鄭云鵬碩士研究生、陳金輝研究員、馬余剛院士和美國德州農工大學的Che Ming Ko教授合作完成。

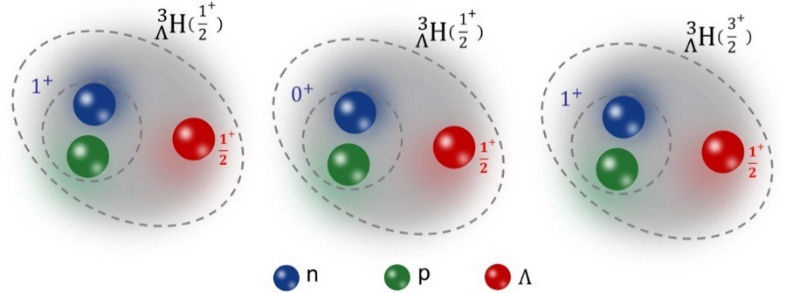

超核是由核子和超子組成的奇特原子核體系,是研究超子-核子(Y-N)強相互作用性質的理想對象,而Y-N相互作用對于理解中子星內部結構是否含有超子自由度具有重要意義。最簡單且最輕的超核是(反)超氚核(圖1),可以理解為是由一個(反)超子圍繞著一對(反)核子形成的暈核結構。實驗上針對(反)超氚的質量、壽命以及結合能等物理性質作了精確的測量。然而,(反)超氚的總自旋及內部自旋結構尚不完全確定。圖1展示了超氚核可能的自旋宇稱,均為正宇稱,包括自旋1/2和3/2,其中1/2態內部中子-質子對處于自旋三重態與自旋單態兩種構型。傳統方法利用(反)超氚兩體和三體衰變的分支比來確定其自旋。不過,該方法實驗測量誤差仍然較大。

圖1 超氚核的自旋結構示意圖。圖片來源于論文

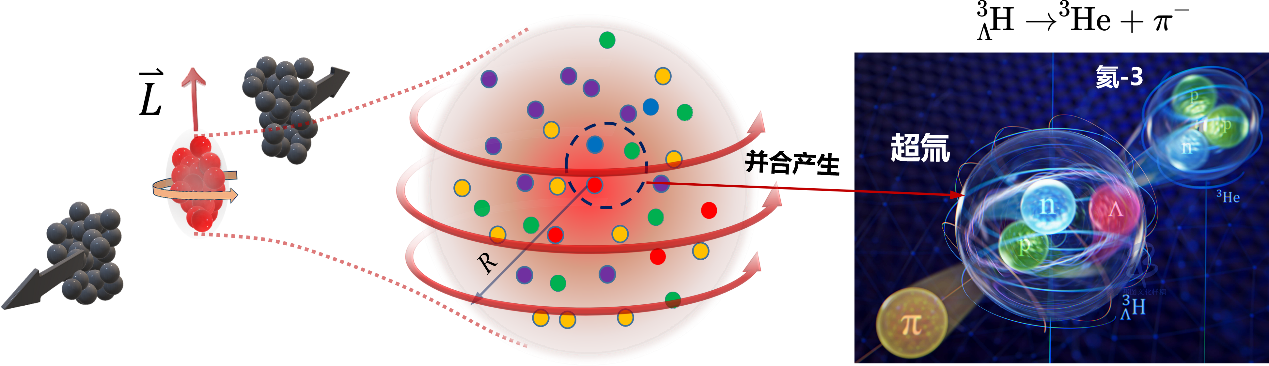

圖2 超氚核的并合產生、自旋極化與兩體衰變與兩體衰變示意圖

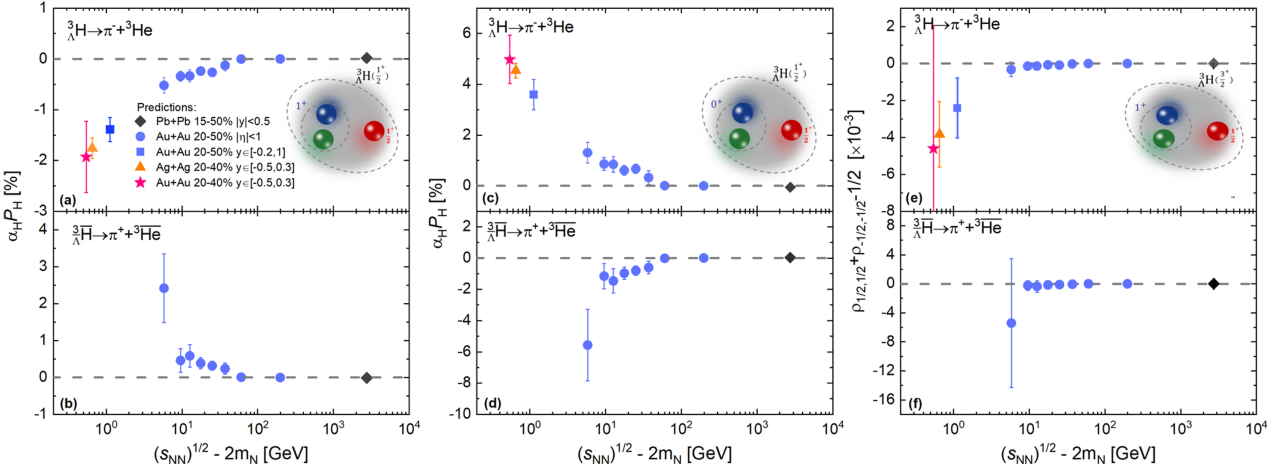

本研究創新性地提出通過測量重離子碰中超氚核的整體極化效應提取超氚核自旋結構的新方法。 非對心重離子碰撞(Non-central heavy-ion collision)會產生一個巨大的軌道角動量,通過自旋-軌道的耦合可以傳遞給碰撞末態產生的粒子,使粒子的自旋方向更加傾向于沿著軌道角動量方向排布,發生極化。重離子碰撞實驗發現了超子的整體極化現象[STAR, Nature 548, 62-65 (2017)],進一步揭示了夸克膠子等離子體(QGP)是目前實驗室中旋轉最快的流體。本研究率先從理論上將這種極化效應拓展至超核系統,認為重離子碰撞中產生的核子和超子通過自旋相關的并合機制形成超核時,超核的極化度將直接依賴于核子和超子的自旋極化度以及超核波函數的自旋結構(見圖2)。本研究計算了三種不同自旋結構的超氚在發生宇稱破壞的弱衰變過程中轉變為氦-3(³He)核并伴隨p介子發射時的角分布,旨在為實驗測量超氚核的極化度提供理論參考。圖3展示了超氚與反超氚在三種不同內部自旋結構下,其整體極化效應隨能量變化的依賴關系。計算結果表明,超氚和反超氚核因內部自旋結構的差異,展現出顯著不同的極化效應和衰變模式。這一發現為研究超氚核的自旋結構提供了一種全新的測量方法。

圖3 超氚的整體極化效應隨著對撞能量變化的依賴關系圖

上面三幅圖對應于不同的超氚自旋內部結構的理論預言。下面三幅圖對應反超氚的理論預言。圖片來源于論文

本研究關于提取超氚核自旋結構的新方法為未來實驗,例如RHIC-STAR、LHC-ALICE以及基于中國HIAF裝置的實驗,提供了理論基礎與指導。此外,本研究關于超核內部結構、產生機制以及粒子極化效應的交叉研究打開了研究(反物質)原子核極化效應的新窗口,具有重要的理論和實驗價值。

該研究工作得到了上海市自然科學基金、科技部重點研發計劃、國家自然科學基金委、基金委上海核物理理論中心、高等學校“重離子物理學科”創新引智計劃等項目資助。