原子核是由質子和中子組成的量子多體系統。不同數量的質子和中子,構成了具有不同性質的原子核,科學家們把它們稱為核素。合成和研究新核素,不僅對認識物質結構具有重要意義,而且為理解天體環境的演化提供重要信息,是探索自然奧秘的重要手段。 新核素鋨-160、鎢-156研究成果于2月15日以亮點文章編輯推薦(Editors’ Suggestion)的形式發表在《物理評論快報》(Physical Review Letters)上,并被美國物理學會的Physics雜志在線報道。 該研究首次明確給出了中子數為82的中子殼在缺中子核素一側的演化情況,同時使我國的新核素研究進入一個新的核區。

遠離β穩定線的原子核殼結構的演化一直是核物理學研究的熱點問題。已有研究表明,在核素圖的豐中子一側出現了傳統幻數消失和新幻數出現的現象,這引起了研究人員的廣泛關注。在缺中子核區,新核素合成與α衰變性質測量是研究殼結構及其演化的有效途徑之一。 依托蘭州重離子加速器,研究團隊利用充氣反沖核譜儀SHANS,通過熔合蒸發反應合成了鋨-160和鎢-156兩個新核素。研究發現,鋨-160(中子數為84)具有α放射性,而鎢-156(中子數為82)具有β+衰變的放射性。團隊測量了鋨-160的α衰變粒子能量、半衰期及鎢-156的半衰期等性質。

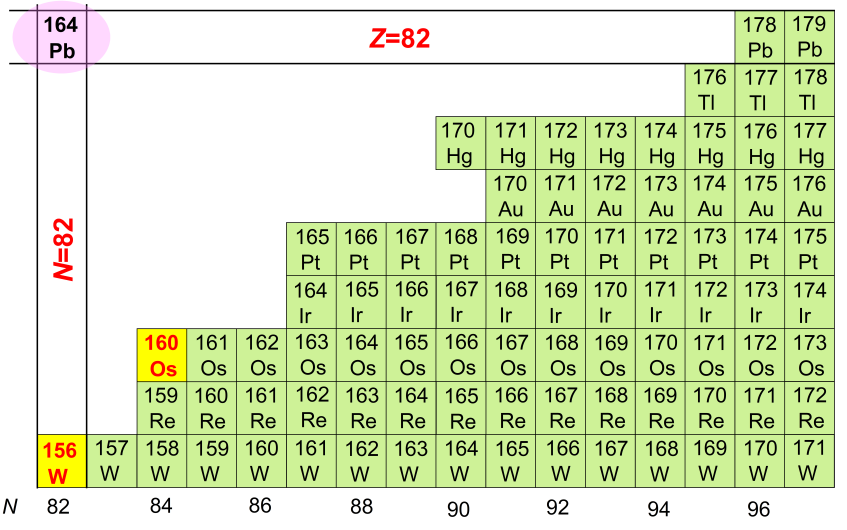

圖 新核素鋨-160和鎢-156在核素圖上的位置

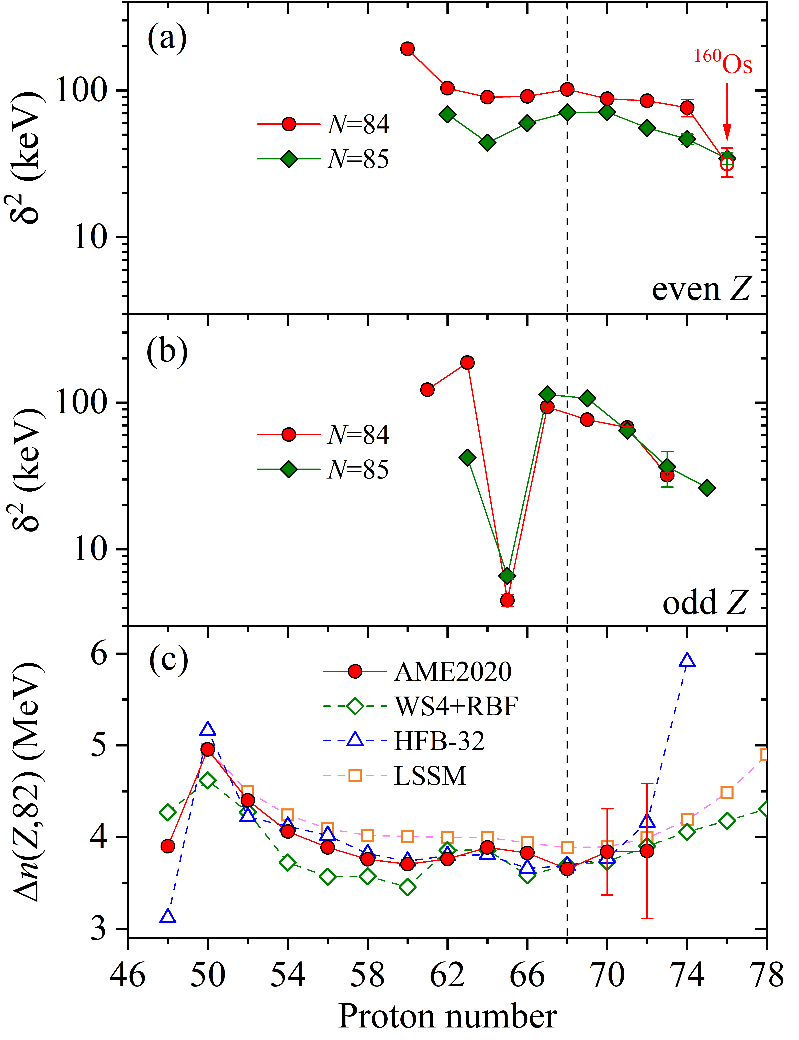

通過系統分析新測量數據和已有數據,研究人員發現中子數為84、85的同中子素的α衰變約化寬度從質子數為68到76都呈現規律的下降趨勢。這表明,隨著原子序數的增加,中子數為84、85的同中子素的α粒子預形成概率變小。研究團隊認為上述現象是由中子數為82的殼效應增強引起的,該解釋也得到了三種不同原子核質量模型的支持。

圖 (a) 偶質子和(b)奇質子N=84、85同中子素的α衰變約化寬度隨原子序數的變化情況。(c) 根據AME2020提取的N=82中子殼隙與三種不同理論模型的比較。

進一步的研究顯示,中子數為82的中子殼效應增強的原因在于不斷逼近可能存在的雙幻核——鉛-164 (質子數為82、中子數為82)。盡管鉛-164在質子滴線外很遠,但增強的殼效應有可能讓它成為一個束縛或者準束縛的原子核。

本工作由近代物理所超重核與核結構室聯合中國科學院大學、先進能源科學與技術廣東省實驗室、山東大學、中山大學、廣西師范大學、中國科學院理論物理研究所、同濟大學的研究人員合作完成。

驗證極低反應截面條件下目標核的合成和探測能力

此外,近代物理所超重核與核結構室聯合中國科學院大學、先進能源科學與技術廣東省實驗室、中國科學院理論物理研究所、同濟大學、廣西師范大學、俄羅斯聯合核子研究所的研究者合成了新核素錒-203,相關成果于2月2日在線發表在Physics Letters B上。 研究團隊利用中國超重元素研究加速器裝置(CAFE2)提供的鈣-40束流,在充氣反沖核譜儀(SHANS2)上通過熔合蒸發反應成功合成出新核素錒-203,并測量了其α粒子能量和半衰期。根據新的實驗數據,研究團隊分析認為錒-203的α衰變寬度的增強可能是由于闖入軌道引起的形變造成的。

圖 充氣反沖核譜儀(SHANS2)

錒-203的合成概率非常低,實驗測量的合成截面僅為0.13皮靶。也就是說,如果單位面積(1cm2)上只有一個靶原子核,只有當入射粒子撞擊上10-37cm2的面積時,才可以產生一個目標核。該新核素的發現驗證了極低反應截面條件下目標核的合成和探測能力,為即將開始的新元素合成實驗奠定了基礎。

現代核理論預言,核素圖上能夠存在的原子核至少有7000多種,而人類目前發現的原子核只有約3400種。

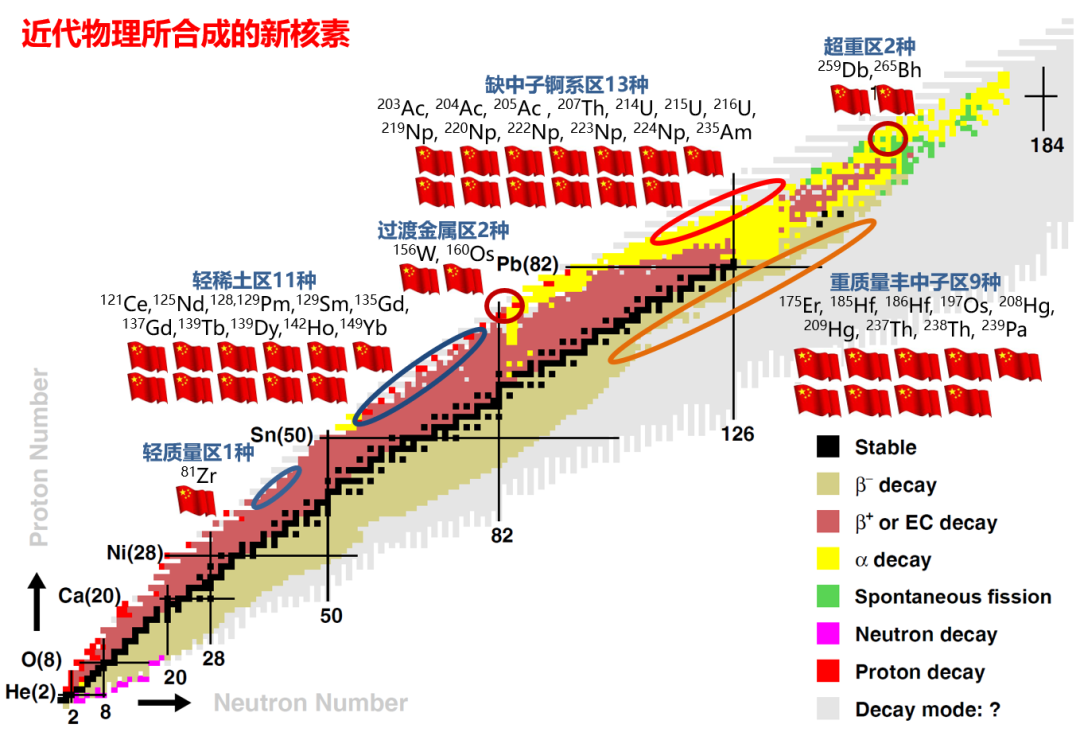

經過30多年的努力,近代物理所的科學家們依托蘭州重離子加速器和中國超重元素研究加速器裝置已合成了38種新核素。

圖 新核素合成研究團隊