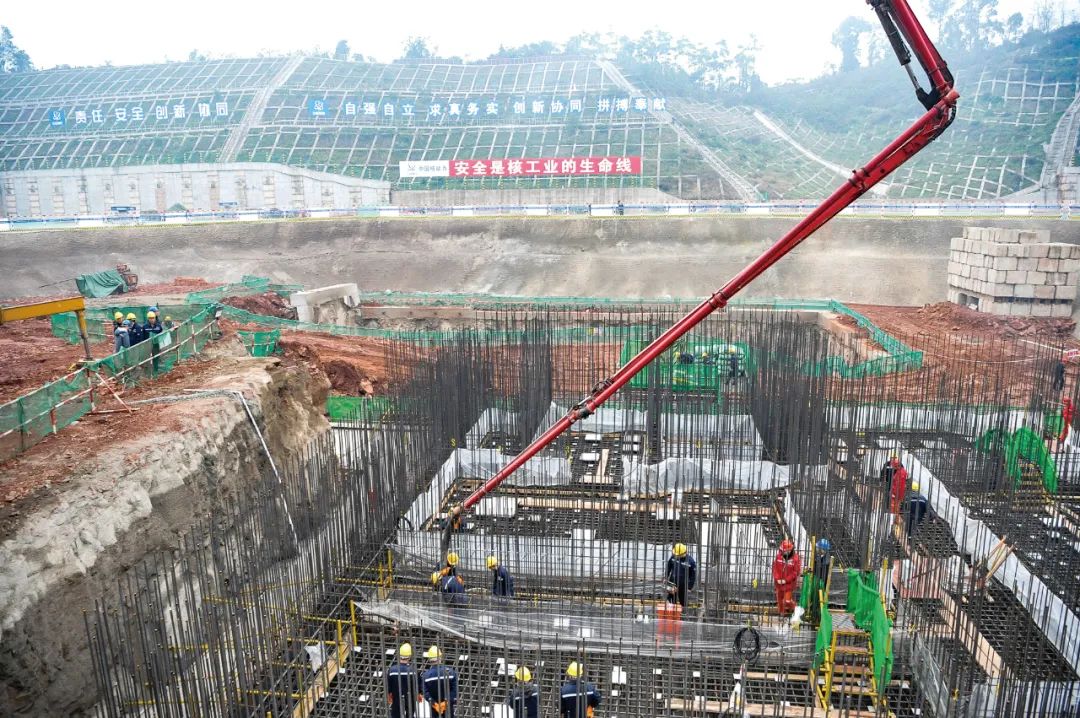

從成都出發,2個小時車程,到達今天的目的地——中國核動力研究設計院醫用同位素試驗堆建設現場,一下車,映入眼簾的就是一片繁忙的景象:眾多忙碌的身影不停穿梭在現場,機器的轟鳴聲不絕于耳。盡管春節剛過,但這里的工作已經馬不停蹄地展開,沒有一絲懈怠。

1月30日,由中核集團中國核動力研究設計院研制的全球功率最高溶液型醫用同位素堆在這里開工建設。醫用同位素堆作為全球功率最高的溶液型醫用同位素生產堆,投運后可實現鉬99、碘131等醫用同位素分別10萬居里和2萬居里的年生產能力,帶動下游產業集群發展;將對我國的癌癥診斷、治療帶來戰略性的改變,并打破兩種同位素長期依賴進口、受制于人的局面,滿足國內數千萬人次的核醫學診斷與治療需求,為全國人民的生命健康和醫用同位素行業的可持續健康發展保駕護航。

從打破壟斷到自主創新,在打造中國“醫用同位素及藥物”新國家名片的道路上,核動力院的腳步始終堅定、鏗鏘有力。

惟決心,支撐不斷前行的每一步

醫用同位素到底是什么?它為什么跟普通大眾息息相關?不了解它,你可能始終無法了解這個事業的重要意義。

想弄清楚醫用同位素有多重要,首先要從“同位素”三個字說起。

同位素提取

把元素周期表中,處于同一位的質子數相同、中子數不同的同一元素的不同原子稱為“同位素”,其中會自發放出射線的,被稱為“放射性同位素”。

放射性同位素看著有些“生人勿進”的味道,但事實上,它早已進入我們生活的方方面面,在農業、醫療健康、航天探索、核儀表、輻射加工、無損檢測等領域,都可以看到它的身影。其中,應用在醫學上的放射性同位素就被稱為“醫用同位素”。

醫用同位素具有不可替代的優勢,它是核醫學診療的基礎,廣泛利用在對各重大疾病的診斷治療上。

例如碘131,就是治療甲狀腺疾病的重要元素。它可以被甲狀腺濾泡細胞濃聚、氧化和有機化,并可通過電離作用破壞甲狀腺細胞,用于治療甲狀腺功能亢進和分化型甲狀腺癌,而且在治療過程中不會產生對人體造成損傷的射線,極具安全感。

當然,不僅僅是碘131,整個醫用同位素隊伍是一個龐大的“集團軍”,碳14、碘125等數十種醫用同位素,都是重大疾病檢測、治療的重要力量。

看到這里,醫用同位素有多重要已經不言而喻了。

既然事關人民生命健康,那必須把生產醫用同位素的核心技術牢牢把握在自己手中,實現國產化,也就是順理成章的事了。

2009年,全球最大的碳14供應商——加拿大NRU堆停產,中國的碳14面臨斷供,受制于人的窘迫就這樣突然地浮出水面,無所遁形。

“一直以來,俄羅斯和加拿大等國都牢牢把握著醫用同位素的話語權,我國醫用同位素絕大部分依賴進口。”核動力院黨委書記王叢林說,受限于醫用同位素產業發展,我國核醫學的應用水平與發達國家存在明顯差距。從核醫學診療頻次、人均擁有核醫學儀器數量和放射性藥物使用量來看,歐美日等發達國家是我國的幾十倍。在發達國家,約1/5的患者用到醫用同位素,而我國目前在這一領域的局面卻讓人堪憂,鉬99、碘125、镥177等用量大的醫用同位素全部依賴進口;碳14、碘131等少部分同位素雖然實現了國產化,但無法滿足國內醫療市場需求。

直接從國外采購,看似節省了研發時間和資金,但捷徑之下,弊病也暴露無遺:產品價格昂貴且不能保證按時供給,嚴重阻礙了核醫學事業的發展。

其實早在2011年,應市場需求,核動力院便嘗試研發高比活度的碳14,供國內檢測人體中幽門螺桿菌所用,經過2年的努力,突破了高比活度碳14的干法制備技術,打破了國外的技術壟斷。

這是一次成功的“試水”。

沉寂多年的核動力院借此之機,重拾醫用同位素業務。“在上世紀80年代初,隨著高通量工程試驗堆的建成,核動力院就開始涉足醫用同位素的研制與生產。但是當時醫用同位素輻照只是試驗堆的‘副業’,所以成果產出緩慢,最后逐漸停滯。”王叢林無奈地說,雖然經歷了長達十年的“斷檔”,但是核動力院仍然保持著“拿下”醫用同位素的決心。自2013年開始,在中核集團統籌規劃部署下,核動力院迅速成立了同位素技術與應用研究室、設立了核技術應用基金、制定了“十三五”發展規劃……以全新姿態重新入局。

打破國外技術壟斷,解決民生領域卡脖子問題,醫療同位素關鍵產品鍶89等實現國產化

近年來,核動力院先后啟動了醫療上常用的10余種同位素的創新研發,并取得了一系列成果,但是離完全滿足國內需求,還有很長的路要走。

“這幾年受新冠疫情的影響,國內醫用同位素市場需求問題進一步突顯,醫用同位素國產化急需實現規模性突破。”王叢林堅定地說。

向全面國產化發起“總攻”的背后,更離不開國家高瞻遠矚的戰略擘畫。

2020年9月11日,習近平總書記在科學家座談會上指出,希望廣大科學家和科技工作者肩負起歷史責任,堅持面向世界科技前沿、面向經濟主站場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,不斷向科技技術廣度和深度進軍。

2021年6月24日,國家原子能機構牽頭,聯合科技部、公安部、生態環境部、交通運輸部、國家衛生健康委、國家醫療保障局、國家藥品監督管理局等8部門聯合發布《醫用同位素中長期發展規劃(2021-2035年)》,這是我國首個針對核技術在醫療衛生應用領域發布的綱領性文件。規劃明確了“十四五”時期和今后一段時期內我國醫用同位素發展的指導思想、主要原則、發展目標、重點任務及保障措施,提出建立穩定自主的醫用同位素供應保障體系,推動醫用同位素技術研發和產業發展,為建設健康中國、增進人民福祉貢獻力量。

本著“強核強國,造福人類”的初心,核動力院以守護全民健康為己任,向著我國醫用同位素自主可控的目標奮勇前行。

有底氣,方可牽頭破局

2021年10月19日,由核動力院牽頭的醫用同位素及藥物國家工程研究中心正式獲批,這也是國家發改委唯一批復的同位素及藥物領域工程研究中心。核動力院“牽手”四川大學、華西醫院、中國輻射防護研究院、云克藥業、成都欣科、紐瑞特醫藥科技公司等眾多產業鏈上下游單位,打造國際領先的醫用同位素研發及藥物制備技術研究開發、成果轉化、人才培養、產業孵化的基地,打通同位素制備、放藥研發、安全評價、藥效驗證全工藝鏈條。“我們的目標就是打破同位素藥物受制于人的局面,形成完整的產業鏈,在產業規模和技術水平上趕超國外。”核動力院院長姚剛說。

簡單的批復背后,是核動力院在醫用同位素領域幾十年的積累和創新,是實力和優勢的“共同努力”。

實力和優勢到底體現在哪里?

看“硬件”。

醫用同位素生產方式分為三種:反應堆、加速器、同位素發生器。這其中,反應堆的“霸主”地位無人能及,80%以上的醫用同位素由反應堆輻照產生,而核動力院就擁有著豐富的堆照資源。

1981年,中子通量居亞洲第一、世界第三的高通量工程試驗堆正式投入運營,核動力院醫用同位素研發也正式起步;

90年代初,岷江堆悄然登場,為核動力院醫用同位素研發再添“一員大將”;

……

群堆匯聚,一起為醫用同位素研發創造了得天獨厚的條件。

“目前,高通量堆和岷江堆均處于在運行狀態,年運行時間均可達200天以上。尤其是岷江堆,具有運行時間靈活、燃料元件和輻照孔道充足、堆固有安全性高、壽期長、生產成本低等明顯優勢,非常適合同位素長期穩定生產。”姚剛介紹說,核動力院已布局“兩堆生產、兩堆研發”,2021年就已經實現了高通量堆和岷江堆雙堆同時運行,一定程度解決了由于輻照資源極度緊張而引起的核動力技術發展的制約。

此外,核動力院還具備國內最完整的熱室和檢驗分析、分離提取、三廢處理等同位素研發配套設施,配套建有亞洲最大的熱室和半熱室群,配備了靶件制備裝置、靶件檢驗裝置、無損檢測裝置和靶件切割裝置,是醫用同位素研發生產必不可少的重要平臺。

瞄準未來,核動力院依托同位素及藥物國家工程研究中心,積極打造核技術產業園,建設約1萬平方米的同位素生產廠房和設施,8條生產線,具備堆產放射性醫用同位素批量生產能力。目前,8條生產線設備均已成功實現引入,計劃2024年投產。“項目設計產能為3萬居里碘125、1萬居里镥177、200居里碳14、50居里鐳223等8種國內市場急需醫用同位素,將為建立醫用同位素自主保障體系發揮重要作用。”核動力院副院長許余說。

再看“軟件”。

技術才是“硬道理”。一個簡單的例子足以佐證。在碘125的研制中,當前國內外普遍采用的是間歇回路法,核動力院則創新采用了連續循環回路法,即在回路裝置中創新性的設計了碘125的高效捕獲裝置,當碘125經過裝置時被選擇性截留,當吸附飽和后簡單的拆除進行淋洗即可獲得碘125產品。“這種新技術生產的產品醫療效果更好,副作用更小,比《中國藥典》要求的指標更優。”核動力院醫用同位素研發技術負責人張勁松說,核動力院在同位素制備及應用領域開展了大量開創性工作,先后開發出國內第一枚鈷60醫療源、第一枚鈷60工業輻照源、世界上第一條凝膠型锝99發生器、國內首創碘131干法生產工藝等。

優勢還要用成果說話。

2020年4月25日, 由核動力院研制生產的首批國產化堆照鍶89核素正式交付,并經專家驗證相關指標達到國際先進水平。這意味著我國在該領域成功打通了研發、堆運行、輻照、產品生產全流程關鍵技術,解決了醫用同位素嚴重依賴進口、核心原料卡脖子的困境,既為國內患者大幅降低了治療成本,還為進一步做大做強做優國產同位素產業奠定了基礎。

同年12月26日,核動力院研制生產的高比活度碳14酸鋇首批產品正式交付,這是核動力院在醫用同位素領域的又一重大突破。

近年來,核動力院先后啟動了醫療上常用的10余種同位素的創新研發,包括碳14、磷32、鍶89、碘125、碘131、镥177、新型鉬锝(99Mo-99mTc)發生器、錒鐳(227Ac-223Ra)發生器、鍶釔(90Sr-90Y)發生器、鎢錸(188W-188Re)發生器等。其中,前5種單項同位素均已攻克技術難關,取得輻射安全甲級資質,具備工程轉化條件,隨時可進行生產,可逐步滿足國內需求。

核動力院以科技創新鍛造“硬核”實力,為中國醫用同位素產業發展注入強勁動能。

持“利器”,才能一路披荊斬棘

如何打造中國“醫用同位素及藥物”新國家名片?核動力院成竹在胸,“利器”在手。

而這個“利器”就是——眼前這個如火如荼建設的醫用同位素堆。

“建設醫用同位素堆,是一個勢在必行的事,我們不得不做。”許余說。

目前,我國醫用同位素研發主要依靠工程研究堆,但由于其還肩負著其他任務,生產醫用同位素的能力十分有限。而反觀需求方,醫用同位素及其化合物的市場需求量每年以25%~30%的幅度增長。反應堆極為有限的生產規模根本無力滿足持續增長的市場需求。

不僅是國內,國際市場同樣面臨供應難題。近年來醫用同位素全球供應依賴于加拿大、荷蘭、比利時、法國、南非、澳大利亞等國家的少數幾個醫用研究堆,多數已超期服役,且面臨維護成本高、廢物難解、安全風險等系列問題,預計將在2025年前后陸續關閉。其中,法國的OSIRIS堆和加拿大國家通用研究堆已分別于2015年、2018年永久性停止生產,造成2016年末全球供應的鉬99產量減少了大約百分之三十,這一短缺將一直持續到2025年之后,臨床鉬锝(99Mo-99mTc)發生器應用的價格也將持續上漲。

一組數據,可以更直觀的說明。

近年來,我國醫用同位素絕大部分依賴進口,例如,常規核醫學診斷所需锝99m原料鉬99,百分百依賴進口,甲亢和甲癌最有效的靶向治療核素碘131,百分之八十依賴進口,其它重要治療核素碘125、釔90、 镥177、鐳223等均全部依賴于進口。

2023年全球鉬99使用量約48萬居里,國內使用量約2.2萬居里,2030年全球市場鉬99需求預計達到65萬居里,國內市場需求預計達到4萬居里。

根據近年甲狀腺疾病發病率,預計2030年國際市場碘131需求量將達到11萬居里,而中國是目前全球碘131使用量最大的國家,2023年中國市場碘131需求量為每年2萬居里,2030年中國市場需求預計達到每年4.2萬居里。

由此可見,建設新型醫用同位素生產堆,在緩解國內供需緊張的同時,還將為搶灘國際市場創造有利條件。

“醫用同位素堆建成后,將實現年產10萬居里的鉬99,2萬居里的碘131,超過了目前國內的需求量。”醫用同位素堆項目總設計師李慶說,醫用同位素堆以硝酸鈾酰水溶液作為燃料,同時硝酸鈾酰水溶液也是生產同位素的靶料,固有特性決定了其在核安全和環境保護領域具備遠超常規反應堆的先天優勢。“醫用同位素堆參數低,功率也低,所以安全性也更好。”

當然,醫用同位素堆的優勢遠不止于此。

醫用同位素堆的建堆成本是普通堆的三分之一,燃料消耗量是現有技術的千分之四。李慶介紹說:“高通量堆就是采用‘固體靶’生產,把靶件原材料放在輻照孔道里,通過輻照變成醫用同位素的核素,目前國內基本都是用的這種方式。但是這種方式有一個前提條件,就是反應堆必須是運行起來的。因為核燃料很貴,在做其他實驗的時候,醫用同位素可以‘搭順風車’進行生產,單獨生產醫用同位素,成本就是天價。”

此外,醫用同位素堆還有一大優勢就是運行方式非常靈活。“‘固體靶’生產必須要順著反應堆的運行走,不能去左右反應堆的運行安排,而醫用同位素堆是個專用生產堆,你想讓它運行幾天它就運行幾天,可以按照藥品生產要求來安排反應堆的運行時間。”“醫用同位素堆主要生產鉬99和碘131,都是短半衰期的產品,比如鉬99,半衰期只有60多個小時,生產多了也沒用,在堆里衰敗掉,就是浪費了。所以可以針對目標核素以及目標核素的需求量去制定反應堆運行計劃及生產任務,需要的多可以多做,需要的少也可以少做,根據市場的需求來做。”

據張勁松透露,醫用同位素堆建設周期為42個月,預計2027年建成投產。“該堆建成后將助力醫療上最常用的兩種同位素碘131、鉬99實現產能突破,一舉將我國從進口國扭轉為出口國。同時,也能將國內醫用同位素藥品價格降下來,讓更多的人用得上、用得起。”