他們引入的亞臨界包層系統(SBS)組件由低濃縮鈾(LEU)溶液提供燃料,并由壓縮氘-氘(D-D) 氣動磁鏡聚變中子源(GDT-FNS)提供動力。

該研究成果發表在《核科學與技術》雜志上。

最常用的診斷放射性同位素是锝-99m(99mTc),它具有單光子發射計算機斷層掃描(SPECT)的理想特性。然而,99mTc (T1/2=6h)的生產依賴于其母體放射性核素鉬-99 (99Mo, T1/2=66h),主要的生產路徑為研究反應堆和加速器。基于加速器的方法傾向于使用氘-氚(D-T)中子源,但由于氚的高成本和其具有挑戰性的操作而受到阻礙。

本研究提出了一種低濃縮鈾(LEU)亞臨界包層系統(SBS),該系統由帶有1.0×1014n/s D-D氣動磁鏡聚變中子源(GDT-FNS)驅動,可作為一種顛覆性的生產99Mo的新方法。GDT-FNS提供了顯著的高中子強度,也是該工藝的關鍵優勢。

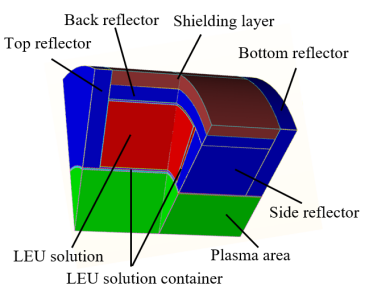

研究人員進行了廣泛的基于蒙特卡洛方法對產99Mo包層進行了中子學分析,包括對包層次臨界倍增因子(ks)計算、鈾濃度優化設計、反射層及屏蔽層優化設計、中子通量密度分布、核熱分布以及 99Mo生產能力分析等。

研究結果表明,所設計的聚變中子源驅動產99Mo包層滿足核臨界安全設計要求(ks<0.97),且保持較高的99Mo生產能力。

當產99Mo包層角度固定在100°扇面(5π/18)時,穩定運行24小時可生產約157居里(Ci)的99Mo。為了獲得更高的99Mo產量,可同時配置2個或3個SBSs。

團隊成員曾秋孫說:“該方案具有生產效率高、核廢物少、成本低、可同時生產多種醫用同位素等優點,具有很好的應用前景。“

實施這一新方法可帶來潛在的社會經濟影響,有望滿足日益增長的99Mo需求,從而解決全球醫療診斷和治療的關鍵需求。

該項研究得到了安徽省自然科學基金、中國科學院國際伙伴計劃等項目資助。

GDT-FNS驅動的LEU溶液SBS原理圖 (圖片來源:曾秋孫)

SBS 99Mo生產模型(扇面為5π/18)結構示意圖 (圖片來源:曾秋孫)