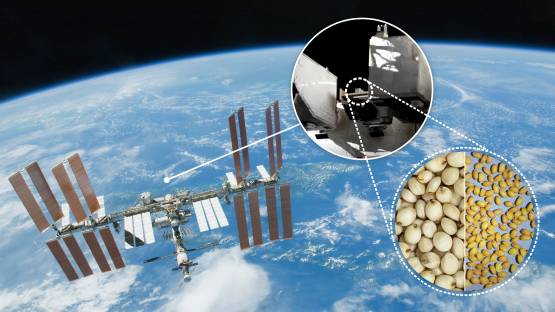

擬南芥的種子因其獨特的特性而常用于基因實驗,高粱是一種營養豐富的谷物,可用于人類食物、動物飼料和乙醇,它們在國際空間站內外暴露了大約三年幾個月到太空中普遍存在的條件,主要是微重力,宇宙輻射和極端低溫的復雜混合物。(圖片:NASA,Nanoracks)

去年 11 月發射到太空的種子現已放置在國際空間站內外,以暴露在全方位的宇宙輻射和太空的極端溫度下。

這項天體植物學調查是原子能機構和聯合國糧食及農業組織 (FAO) 通過糧農組織/原子能機構糧食和農業核技術聯合中心開展的一項工作,旨在探索宇宙輻射對種子的影響,作為正在進行的研究,旨在加強作物品種以抵御氣候變化的影響并提高全球糧食安全。目的是確定極端溫度和宇宙輻射等惡劣的太空條件是否會導致種子發生進化變化,進而確定這些變化是否有助于植物在面對越來越困難的生長時變得更有彈性地球上的情況。

“我們有責任探索能夠對人類健康和食品供應產生積極影響的核技術,”原子能機構副總干事兼核科學與應用司司長 Najat Mokhtar 說。“隨著世界努力適應氣候變化的后果,我們需要加快植物育種研究,以找到適當且具有成本效益的解決方案。”

2022 年 11 月 7 日,擬南芥和高粱種子作為 CRS2 NG-18 國際空間站任務的一部分,從美國弗吉尼亞州的 NASA Wallops 飛行設施發射到太空。12 月 13 日,一半的種子被轉移到 ISS Nanoracks外部平臺。另一半被保存在國際空間站內進行比較,主要暴露在微重力和一定程度的輻射下。

“最易受氣候變化影響的小農糧食生產者迫切需要創新研發,”糧農組織副總干事瑪麗亞·海倫娜·塞梅說。“日益嚴酷的生長條件威脅著糧食生產,我們希望空間科學能夠通過促進富有彈性、營養豐富的作物品種的開發來改變這種情況。”

植物育種中的宇宙輻射

因暴露于不同環境條件而產生的自發突變是所有生物進化的基礎,原子能機構和糧農組織長期以來一直通過糧農組織/原子能機構聯合中心支持各國尋找具有理想性狀的新作物品種:輻射誘變技術,提高糧食和營養安全以及農民收入。

之所以選擇擬南芥和高粱種子進行研究,是因為已經有大量的遺傳知識可供分析和比較。擬南芥已被植物學家和遺傳學家廣泛研究,而高粱是半干旱熱帶地區的一種作物,許多發展中國家種植這種谷物作為食物。

近 60 年來,位于奧地利維也納的糧農組織/國際原子能機構聯合中心一直在加快利用輻射開發新農作物品種的植物育種研究。在植物農業的歷史上,自然選擇或進化育種,也稱為突變育種,一直是作物馴化和植物育種的驅動力。它們負責植物對不斷變化的環境的遺傳適應,并導致作物的改良。迄今為止,已經利用輻射誘發的遺傳變異和突變育種開發了 210 多個植物物種的 3 400 多個新品種——包括 70 個國家農民使用的眾多糧食作物、觀賞植物和樹木。

當種子從太空返回時(目前預計在 2023 年 4 月),它們將在糧農組織/原子能機構聯合中心管理的位于塞伯斯多夫的原子能機構溫室和實驗室中發芽和生長,并檢查 DNA 結構變異和生物效應。這些分析將有助于了解宇宙輻射和太空條件是否對作物改良具有獨特的有價值的影響,并可能使地球上的人們受益。