01引 言

1939年2月,Meitner與Frisch首次揭示了鈾原子核像液滴一樣發生了分裂[1],并用fission這個詞來描述核裂變。更重要的是,他們基于玻爾的液滴模型估算出一次核裂變會釋放約200 MeV的能量。實際上fission一詞最早是指生物學中的細胞分裂。核裂變釋放的能量是如此之巨大,很快就引起了科學家們的極大興趣。1942年12月,費米在芝加哥大學實現了可控的鏈式核裂變反應,開啟了和平利用原子能的時代。1945年7月,美國成功爆炸了第一顆原子彈,深刻地改變了人類歷史。核裂變的發現是一個曲折的傳奇故事,一些大科學家曾與之失之交臂,它生動地展現了科學認識積累到一定程度后靈光一現的思想突破。

核裂變的發現至今已經80多年,它深刻地影響了人類社會。人們猜測地球內核就是一個巨大的核裂變反應堆,一直保持著人類生存的溫暖。核裂變一方面會釋放巨大的能量造福人類,另一方面如果控制不好會帶來災難性的影響。這需要我們進一步研究核裂變,更精準地認識核裂變,更好地利用核裂變。北京大學胡濟民先生所著的《核裂變物理》一書對核裂變研究進行了全面系統的闡述[2]。近年來,核裂變的理論和實驗研究取得了顯著進展,產生了一些新的認識,這為核裂變的應用帶來了新的可能。

02為什么我們還要研究核裂變?

由于地球上235U儲量有限,發展先進的可持續、更安全、更清潔的核裂變能將越來越重要。目前主流的核能是壓水堆,其中裂變產生的中子經過慢化后變成能量很低的熱中子。第四代先進核能(圖1(a))的一個主流方向是快中子堆,快中子堆無需中子慢化劑,可以更緊湊。快中子堆可以通過增殖反應將238U變成易裂變的239Pu,將鈾資源的利用率從1%提升到60%。同時快中子堆大幅度地減少了核廢料的放射性壽命。相比于壓水堆,發展快中子堆需要更精確的、中子能量連續的核裂變數據[3]。而目前國際上主要核數據庫的核裂變產物的產額只有熱中子、0.5 MeV與14 MeV三個能量點的評價數據。更精確的核模型與核數據也有助于設計更精密緊湊的專用核動力(船用、月基、空間,圖1(b))和更好的支撐國防研究[4]。

圖1 核裂變的新應用,包括先進核能(a)、空間核動力(b)、同位素電池(c)、天體環境下 R-過程中的核裂變(d)、同位素藥物(e)、超重元素的合成(f)[6]、反應堆中微子的研究(g)等

除了利用核裂變釋放的巨大能量以外,裂變產物核的循環利用將是一個巨大的機遇。通過核裂變產生的99Mo可以獲得99mTc,99mTc是用于核醫學診斷的重要同位素,已經有廣泛成熟的應用(圖1(e))。英國科學家利用核廢料長期放射性的特點,通過鉆石包裹制成了能夠穩定供電兩千多年的核電池,創新性地實現了變廢為寶。利用反應堆還可以生產238Pu,已經將其制成同位素電池用于中國的火星車和月球車,但是其生產還很昂貴(圖1(c))。反應堆內的核反應網絡十分復雜,這也為實現先進核能提供了新的可能。通過核裂變可以產生數百種同位素核,大部分裂變產物核是不穩定的。通過加速核裂變碎片可以形成放射性束流,國際上新一代放射性束流裝置的主要科學目標是研究極端條件下的奇特核物質,如美國的稀有同位素束流裝置(FRIB),中國的強流重離子加速器裝置(HIAF)等,這將極大地擴展核物理的研究范圍[5]。長壽命放射性核素在反應堆內會大量積累起來,對反應堆設計、核廢料處理、裂變產物循環利用都十分關鍵。

核裂變對一些重要的基礎問題,比如超重新元素的合成[6]、宇宙中元素的演化過程[7]、反應堆中微子[8]的研究,也不可或缺。實驗上熔合反應合成的超重核處于高激發態,它的存活概率取決于中子蒸發與裂變之間的競爭。實驗上合成超重核極其困難,往往一年才觀測到1—2個事例,需要可靠的理論指引(圖1(f))。在雙中子星并和與超新星爆發的噴射物中,會發生R-過程快中子俘獲反應,從而產生重元素(圖1(d))。地球上的鈾、钚都起源于天體環境下的R-過程,但是R-過程到了極端豐中子超重核區由于裂變而終止,他們裂變的產物又循環參與R-過程從而顯著地影響最終宇宙元素的豐度。此外,在核反應堆中裂變產物的β衰變會產生大量的反中微子(圖1(g)),對其能譜的觀測將揭示一個基本物理問題,即是否存在第4種中微子——惰性中微子。這些新的應用和基礎研究都依賴更可靠的核裂變的幾率與產物產額。

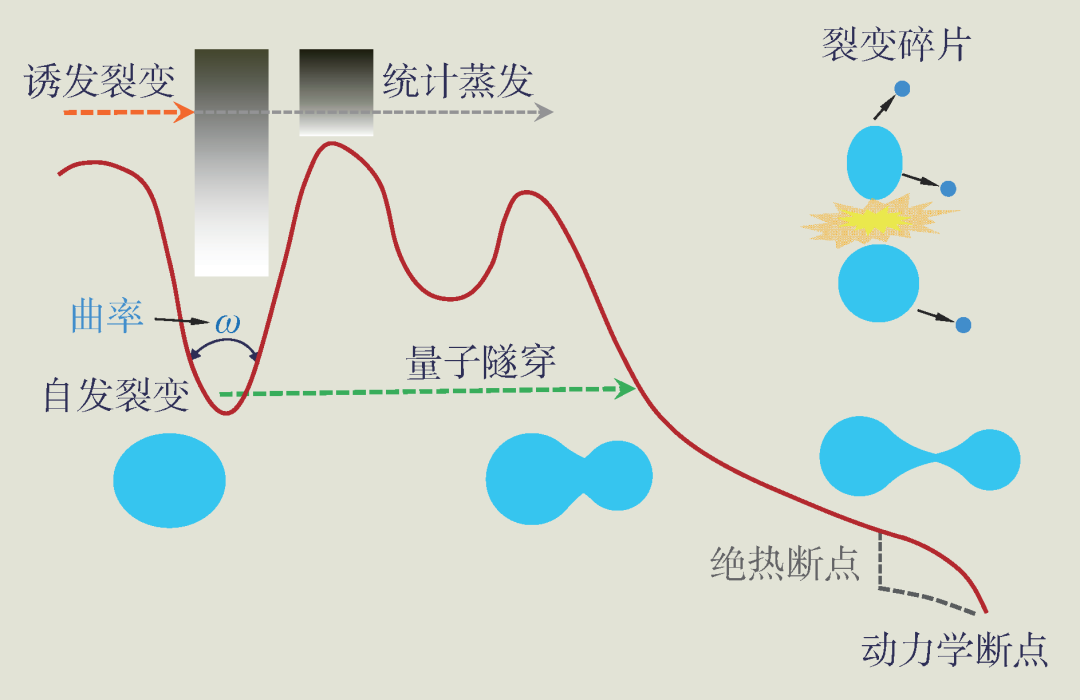

圖2 核裂變過程示意圖。其中橫軸是隨著裂變核拉長的形變增加,紅線表示裂變位壘,曲率ω表示位勢的彎曲程度

核裂變雖然是一個老問題,但是從微觀角度看,核裂變是一個極其復雜的非平衡非絕熱的量子多體動力學過程[9],如圖2所示。傳統的唯象裂變模型通過引入一些參數,對實驗數據較多的核區能較好地描述,但是無助于深刻理解核裂變以及外推到實驗很難達到的核區。原則上微觀核裂變理論可以自洽地描述多種裂變觀測量,但是微觀模型離應用需求的精度還有一定的距離。近年來,隨著超級計算機的發展,科學家對核裂變機制獲得了一些新認識。發展能描述多種裂變觀測量,包括碎片產額、釋放動能、釋放γ光子數、釋放中子數、裂變幾率與裂變截面等觀測量的綜合可靠的微觀裂變理論是一個重要科學目標,可以更深刻地理解核裂變過程,并對很難精確測量的核數據和空白核數據提供關鍵的補充。此外人工智能與機器學習的應用可以幫助我們更好地模擬核裂變和挖掘核數據。近年來實驗上提供了前所未有的精確的裂變觀測量,為進一步驗證、約束和發展新的裂變理論提供了機遇。

03核裂變幾率

核裂變的壽命或者裂變幾率是一個關鍵的觀測量。重核的自發裂變是裂變位壘的量子隧穿過程,這是一個十分緩慢的過程。裂變位壘是指原子核結合能隨著核形狀拉長而變化的曲線或多維曲面。原子核的多維集體形狀空間由于量子殼效應而呈現復雜的裂變位壘。當原子核處于高激發態,量子效應(對關聯、殼效應)逐漸消失,裂變幾率可以由統計模型描述,裂變壽命為10-19—10-21 s。隨著激發能增加,裂變壽命先是下降很陡,到了高激發時變成緩慢下降,所以裂變的機制是能量相關的。

傳統的玻爾—惠勒統計模型[10],也叫過渡態理論,在核裂變壽命的計算中有廣泛的應用,但依賴較多唯象參數。為了描述裂變位壘的能量相關性,唯象模型通常引入一個參數,來描述殼修正能隨激發能增加而指數衰減的因子。而高激發態的裂變位壘可以通過微觀的有限溫度的能量密度泛函計算給出。微觀計算可以自洽地考慮量子效應隨溫度增加而逐漸消失的過程。德國重離子研究中心(GSI)與日本的理化學研究所(RIKEN)通過冷熔合合成了107至113號元素,俄羅斯的杜布納聯合核子研究所(Dubna)通過熱熔合合成了114至118號元素[6]。我們的微觀計算結果表明[11],超重復合核的裂變位壘隨激發能增加而減小的因子在不同核區十分不同。熱熔合區比冷熔合區的裂變位壘下降要慢,在高激發時仍有一定的位壘,這是唯象模型所沒有預料到的。相對于冷熔合所呈現的趨勢來說,通過熱熔合生成超重元素有很大的截面,這在當時是一個讓人困惑和質疑的問題。我們在2009年的理論工作對澄清和推動后續熱熔合實驗做出了貢獻[11]。此外微觀計算可以描述位壘形狀隨能量的變化,熱熔合區復合核在高激發時的位谷曲率ω比一般重核的曲率要小4—5倍[12],而裂變幾率正比于位谷曲率ω。總之基于微觀計算,熱熔合超重復合核有顯著的存活概率,揭示了114—118號超重元素合成的關鍵因素。我們理論預言合成119、120號新元素的存活概率與118號相似[13]。此外,我們通過微觀計算的復合核裂變位壘可以解釋蘭州近代物理所的豐質子重核區的新核素實驗[14]。

基于微觀計算的裂變位壘的能量相關性也可以解釋實驗觀測的裂變產物分布的能量相關性[15]。隨著激發能增加,裂變模式從不對稱裂變逐漸演化到對稱裂變。如鈾、钚的第二個裂變位壘的高度在引入反射不對稱形變后可以降低2.5 MeV,說明低激發時由不對稱裂變主導,但是它們的差別隨著激發能增加而逐漸減少。

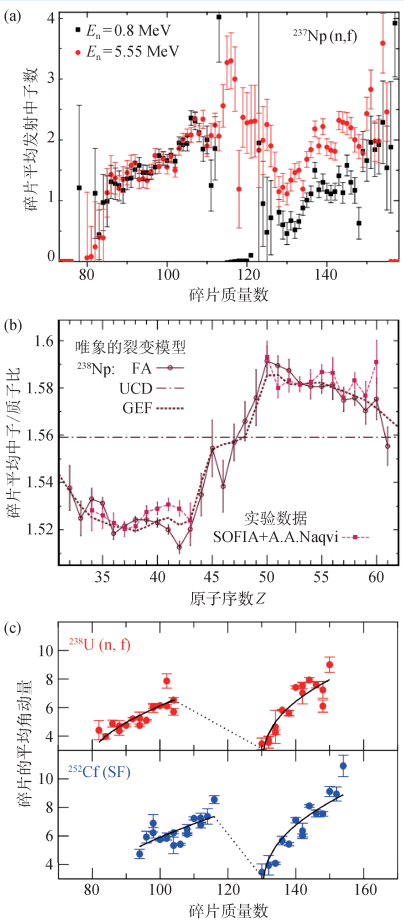

在熱浴環境下,核裂變幾率可以用虛自由能法(ImF)來計算[12]。該方法在化學反應中有廣泛的應用。我們推導了玻爾—惠勒模型與ImF方法之間的聯系,發現它們的主要區別是位壘與位谷的能級密度參數的區別[13]。當處于極高的溫度T時,量子殼效應消失,玻爾—惠勒模型的裂變幾率與虛自由能法只相差一個因子,即

。統計模型十分依賴位谷與位壘的能級密度。原子核的能級密度與核的形狀和激發能有關,微觀計算能級密度還是一個很大的挑戰[9]。隨著復合核激發能的增加,可能出現發射中子后的裂變。這一定程度上反映了高溫核物質有較大的耗散系數和粘滯性,會延緩裂變動力學過程。通過測量裂變前中子發射多重數可以推測出高激發核的耗散系數在增加。

04核裂變產物

核裂變會形成很多不同碎片產物的組合,這些裂變產物核的產額分布是非常重要的裂變觀測量。此外,裂變碎片會攜帶很大的動能,這是核能釋放的主要形式。裂變碎片處于激發態,會迅速釋放中子而冷卻。不同裂變碎片釋放的中子數、攜帶的動能和角動量也不同。往往輕質量碎片釋放兩個中子,而重碎片釋放一個中子,這與我們的預想不一樣。裂變碎片會通過β衰變形成最終的累積產額。裂變產物的產額與其他裂變后的觀測量是關聯在一起的。

理論上描述裂變產物的產額分布主要基于多維裂變位能面的形狀演化,比如基于多維朗之萬方程求解可以合理地描述裂變碎片的質量分布[16,17]。與花粉在水中的布朗運動相似,在朗之萬方程中,核裂變是原子核在集體形變空間的緩慢演化,而核的單粒子運動作為隨機背景在快速的變化,這是一個經典的動力學方程,考慮了漲落—耗散效應。此外基于微觀裂變位壘的時間相關的生成坐標法(TD-GCM)也能大致描述裂變產物的分布[18,19]。TD-GCM主要是基于裂變位能勢的驅動,原則上微觀計算多維位能面可以更合理地描述裂變產額,但是計算量極大[20]。這些基于靜態的裂變位壘的形狀演化本質上是絕熱動力學,不能自洽考慮碎片激發。基于時間相關的密度泛函(TD-DFT)可以描述裂變的非絕熱非平衡的動力學過程[21,22]。TD-DFT是基于微觀的單粒子波函數隨時間的自洽演化,不需要計算裂變位能面。TD-DFT能自洽計算多種裂變觀測量的平均性質,但TD-DFT長期存在的一個問題是無法給出足夠展寬的分布,這是因為TD-DFT缺乏集體自由度的漲落。為了解決這一問題,我們提出了裂變過程中單粒子能級隨機躍遷的圖像[23]。在TD-DFT中,單粒子運動與集體運動是交織在一起的,隨著有效溫度增加,隨機躍遷的效應增加,經過長時間的演化累積而得到有展寬的分布。此前國際上提出了隨機平均場模型來描述產額分布[24],是基于很大的初始漲落,但是這與自發裂變矛盾。

圖3 (a)基于Brosa模型對裂變產物分布的描述;(b)微觀計算的240Pu核裂變動力學演化路徑[23](其中單位b表示10-28 m2)

唯象的Brosa模型[25]從裂變產物的質量分布出發,認為存在兩種不對稱的裂變模式(圖3(a)),并認為不同的不對稱裂變模式的起源是受到裂變位壘的影響。Brosa模型還通過頸部隨機斷裂來描述裂變觀測量的展寬,脖子越長分布越寬。Brosa模型可以合理地解釋裂變產額分布、總動能分布、中子發射多重數之間的關聯,是物理直覺的很大成功,但是一直缺乏微觀理論的支持。我們的結果揭示了動力學漲落效應正是Brosa模型中的S1、S2兩種不對稱裂變模式的起源[23]。如圖3(b)所示,隨著漲落增加,長脖子S2裂變道的成分在增加[23],這與實驗是一致的。這兩種模式的裂變路徑相似,不大可能是靜態位壘的影響。

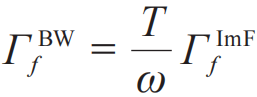

圖4 (a)基于貝葉斯機器學習對235U的不完整裂變產額的評價[26];(b)對238U裂變碎片135Xe的產額—能量關系的評價[29]

近年來人工智能與機器學習在很多學科中的交叉應用獲得了很大關注。實驗上測量的裂變產物的產額往往是不完整的,有誤差或存在分歧。特別是能量相關的裂變產額,在中子入射能量處于2 MeV與14 MeV之間的數據比較稀少。在這種背景下,我們提出基于貝葉斯機器學習來學習補充缺失的裂變產額數據(圖4(a)),展示了機器學習的實際應用價值和優勢[26]。此外通過輸入碎片的電荷奇偶信息,以及在學習中引入負值懲罰等,將物理信息和物理約束與機器學習進行了嘗試結合[27,28]。最近我們提出通過數據融合來更好地評價不完整、有分歧、有誤差的核裂變產額[29]。在反應堆中,裂變產物135Xe有很大的中子吸收截面,是反應堆的“毒物”,會顯著降低反應堆運行功率,其產額的評價很重要。圖4(b)是我們基于貝葉斯機器學習對135Xe產額的評價。當一種裂變數據在某些能區很稀少時,它與別的數據在其他能區的關聯有助于這種數據的推斷。數據融合可以考慮潛在的、高維的、非局域的關聯,可以給出綜合的誤差傳播,可以發掘出不精確的裂變數據的最大價值,有望形成新的核數據評價方法。

05核裂變機制

核裂變是一個極其復雜的非平衡非絕熱的量子多體動力學過程,裂變后碎片之間存在量子糾纏。更深入地認識裂變機制有助于發展精確的裂變理論。TD-DFT理論最適合研究核裂變的微觀機制。近年來,超級計算機的應用為微觀裂變動力學的發展提供了很好的機遇,使我們有可能澄清或者更新一些唯象的裂變模型的經驗圖像。

在TD-DFT的基礎上,對關聯是最重要的剩余相互作用,對裂變機制有重要影響。人們認識到對關聯相當于裂變的“潤滑劑”,可以加速裂變過程[9]。靜態對關聯也會導致裂變位壘的稍微降低,這會顯著減少自發裂變的壽命。當核的密度緩慢變化時,動力學對關聯有快速的漲落[22]。當對關聯非常大時,核體系形成一個超流的集體態,漲落效應被壓制。在TD-DFT計算中,當對關聯弱時,可能出現三分裂核裂變,而對關聯強時則是二分裂[21]。當對關聯很弱時,裂變路徑往往走短脖子的S1裂變道,與實驗不符[23]。當復合核處于高溫激發時,對關聯會很快衰減,漲落也更迅速[30]。

核物質的耗散系數或者粘滯系數到底有多大呢?在著名的瀝青滴漏實驗中,由于瀝青有很大的粘滯性,形成一個脖子拉伸很長的液滴,約10年才滴出一滴,如圖5(a)所示。我們認為核物質的粘滯性比瀝青小,但是比水大。通過把微觀動力學裂變路徑映射到經典動力學方程,可以提取出形狀相關的耗散系數[30]。這個計算需要提取出動力學的裂變位勢,相比于靜態位壘,動力學的裂變斷點更遠,碎片間的庫侖能更小。這意味著相比于非絕熱裂變,絕熱計算的總動能會顯著偏大,這也驗證了非絕熱裂變的合理性。我們的結果表明,裂變過程中耗散系數也在發生變化,一般在2×1021—4×1021 s-1 [30],這有助于約束唯象模型的耗散參數。耗散系數隨著激發能增加而增加,隨對關聯增加而減小。隨著激發能增加,由于很強的耗散,裂變動力學演化時間越來越長。這時漲落效應成為裂變的主要驅動機制[23],這與漲落—耗散定理是一致的。很強的耗散和粘滯性將導致一個拉長的裂變頸部構型(圖5(b)),從而使庫侖能降低,導致裂變釋放的總動能減少。由于能量守恒,總動能減小,導致碎片的激發能增加,從而發射更多中子。微觀TD-DFT計算能合理地解釋裂變機制的能量相關性[23,30]。

圖5 (a)瀝青滴漏實驗展示出有拉長脖子的液滴;(b)微觀TD-DFT計算給出的240Pu裂變的斷點構型[23]

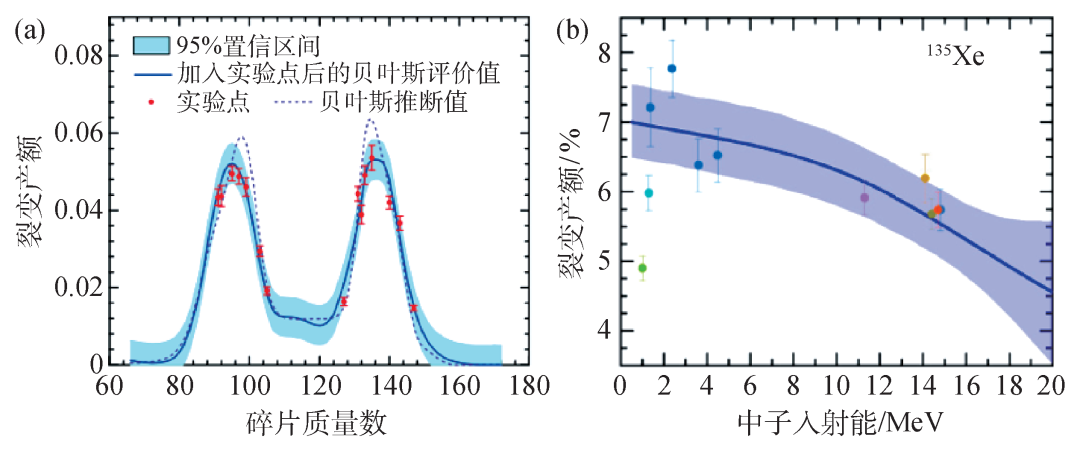

裂變分裂成的兩個碎片之間存在很強的動力學糾纏,主導著碎片之間的能量分配、核子數分配、角動量關聯等。由于斷裂的碎片很快飛開,以至于部分的動力學糾纏還來不及塌縮。圖6分別展示了不同裂變碎片發射中子數的平均值隨碎片質量變化的分布[31]、碎片中的中子與質子的平均比值[32,33],以及不同碎片所攜帶的平均角動量的分布[34]。碎片發射中子的幾率主要由碎片的激發能決定。TD-DFT計算得到的輕碎片激發能大于重碎片激發能,且它們的差別隨激發能增加而減少[23]。實際上碎片發射中子的多重數分布是一個N型的鋸齒結構(圖6(a)),其能量分配機制還有待微觀理論的解釋。裂變是頸部隨機斷裂還是量子糾纏主導呢?唯象Brosa模型認為是隨機斷裂主導的。基于碎片之間的糾纏,兩個碎片的核子數分配和能量分配具有不確定性。微觀計算通過粒子數投影也能獲得有展寬的分布[35]。近年來法國實驗組取得了很大的進展[32—34]。實驗上可以獲得所有碎片的產額分布[32,33],其中碎片的中子與質子的比值也具有鋸齒結構(圖6(b)),但與中子多重數的鋸齒結構相反,這為進一步認識裂變斷裂機制提供了觀測量。此外最近實驗上獲得了裂變碎片的角動量分布(圖6(c)),這是一種新的觀測量[34],引起了理論上很大的關注。美國一些理論組很快對裂變碎片角動量分布提出了多個解釋。需要指出的是,美國在裂變理論模型方面有長期積累的優勢。裂變碎片角動量的獲得是與斷裂模式(比如脖子的扭曲或彎曲斷裂)有關呢,還是斷裂后獲得的?碎片的角動量分布也有相似的鋸齒結構,可能主要由能量分配機制主導。原則上TD-DFT可以描述多種裂變觀測量之間的關聯,但是還需額外考慮超越平均場的效應,最終形成一個綜合、自洽、可靠的微觀裂變理論。

圖6 (a)實驗上觀測的裂變碎片的平均發射中子數的分布[31];(b)碎片中平均的中子/質子比[33];(c)碎片所攜帶的平均角動量[34]

06總結與展望

核裂變是一團強關聯的量子物質分裂成兩塊的獨特的量子動力學過程。核裂變的發現至今已經有80多年,但是核裂變過程非常復雜,對它的認識還有待進一步深入。裂變過程中既有單粒子自由度,也有集體自由度、集團自由度,還有漲落—耗散效應等交織在一起。裂變斷裂前的脖子構型對裂變后觀測量有重要影響。裂變斷點既有隨機性,也存在碎片之間的量子糾纏。斷裂前體系的裂變位壘、能級密度、耗散系數也具有能量相關性,此外對關聯對裂變機制有重要影響。我們看到微觀的TD-DFT可以成功地解釋裂變機制,有助于澄清或更新一些唯象的裂變模型的圖像。基于BBGKY框架[24],進一步考慮更高階的關聯動力學,可以更現實地描述裂變。隨著計算能力的增加,考慮高階關聯的裂變動力學將是一個重要方向。目前微觀核裂變理論基于有效核力,存在一定的不確定性,包括裂變位壘的預言也存在誤差。從現實核力出發,發展從頭計算(ab initio)核結構是核物理的前沿方向。基于ab initio計算重核裂變過程還很遙遠,但是可以為發展更精確的有效核力和有效哈密頓量提供指引。

無疑,核裂變的研究有很強的應用背景。為了應對氣候變化,先進核能的發展將受到更大的重視。發展更精確可靠的核裂變理論,對升級核能應用十分重要,對一些重大的基礎研究也很關鍵,比如超重元素合成、天體環境中的R-過程、中微子研究等。核裂變的研究既是迷人的量子多體問題,也有很強的交叉應用需求。隨著超級計算、機器學習、量子計算的應用以及實驗裝置的發展,核裂變的基礎研究迎來了新的機遇,將為核裂變應用提供新的線索。近年來,美國、法國等在核裂變基礎研究方面取得系列進展,中國在核裂變的基礎研究方面還有很大的發展空間和前景。