粒子物理的標準模型是迄今為止最為成功的物理理論之一,代表著目前人類對于世界物質基本組成及其相互作用最為先進的認識,它能夠精確描述從微觀到宏觀除引力外的一系列物理現象。標準模型的理論框架中包含兩類基本粒子(圖1),一類是作為物質基本組成的費米子,另一類是傳遞相互作用的玻色子。這些基本粒子都在實驗上被相繼發現,很多重要貢獻者也因此獲得了諾貝爾物理學獎。然而,標準模型理論在建立之初有一個“缺陷”,那就是它描述的所有基本粒子都是無質量的。這顯然與現實不符:如果所有基本粒子都沒有質量,那它們都將以光速運動,我們所熟悉的宇宙也將不復存在。

圖1 標準模型中的基本粒子。其中夸克與輕子屬于費米子,相互作用力則由玻色子傳播。希格斯玻色子作為基本粒子的質量起源,在標準模型中有著非常特殊的地位

為了解釋基本粒子的質量起源,包括弗朗索瓦·恩格勒(Francois Englert)與彼得·希格斯(Peter Higgs)在內的幾位科學家在20世紀60年代初提出了“希格斯機制”[1—6]。根據這一理論,宇宙中充滿著希格斯場,基本粒子通過與希格斯場相互作用來獲得質量。為了證實希格斯場的存在,我們需要在實驗中尋找與它對應的基本粒子:希格斯玻色子。希格斯玻色子是目前已知的唯一自旋為零的基本粒子,宇稱為正。它最獨特之處在于它能“分辨”出其他粒子的質量大小。一個基本粒子的質量越大,希格斯玻色子與它的相互作用就越強。

盡管希格斯玻色子的理論預言很早就被提出,但尋找希格斯玻色子的過程卻花費了近半個世紀。由于標準模型本身無法預測希格斯玻色子的質量,實驗粒子物理學家只能漸次探索希格斯玻色子可能存在的質量區間。時值希格斯玻色子發現十周年,我們希望通過本文帶領讀者簡單回顧希格斯玻色子發現的歷史。

02早期的實驗探索

2.1 希格斯玻色子的直接尋找

在解決了重大理論困難后,希格斯機制理論從20世紀70年代起開始被主流粒子物理學界所接受。實驗上對于希格斯玻色子的探索也自此開始。例如,早期利用電子與中子或氘核的散射,科學家將希格斯玻色子的質量約束在0.6 MeV(1 eV=1.6×10-19 J,依據愛因斯坦質能轉換關系,用作質量單位時等于1.8×10-33 g)以上[7]。但由于此時理論尚無法為實驗提供有效指引,并且許多標準模型預測的基本粒子尚待證實,因此尋找希格斯玻色子并未立刻成為實驗粒子物理學界追逐的首要物理目標。

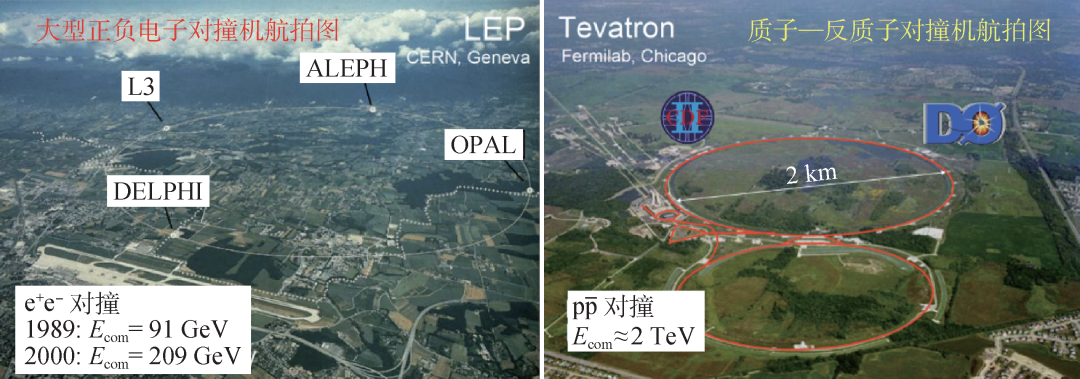

隨著標準模型預測的其他基本粒子,尤其是與希格斯機制緊密相關的大質量規范玻色子W±與Z被發現,標準模型的成功開始被廣泛接受,而驗證作為標準模型核心之一的希格斯機制也因此變得愈發重要。從20世紀80年代起,以歐洲核子中心大型正負電子對撞機(Large Electron Positron Collider,LEP)以及美國費米國家實驗室質子—反質子對撞機(Tevatron)為代表的大型加速器實驗(圖2)開始參與到希格斯玻色子的搜尋當中,極大地推動了這一領域的進展。

圖2 歐洲核子中心的大型正負電子對撞機(LEP,左)與美國費米國家實驗的質子—反質子對撞機(Tevatron,右)

大型正負電子對撞機坐落于瑞士與法國的邊境地下約100 m深處,周長27 km。它于1989年至2000年之間產生正負電子對撞數據,并由其上的4個實驗ALEPH、DELPHI、L3和OPAL采集分析。LEP的運行分為兩個階段,第一期運行期間質心系能量約在90 GeV(1 GeV=109 eV),產生了大量的Z玻色子。通過在Z玻色子的衰變中尋找希格斯玻色子,實驗粒子物理學家在95%的統計置信度(此后提到的排除區間都是對應95%統計置信度)上排除了希格斯玻色子質量小于58 GeV的區間[8]。此后LEP經過升級改造,在二期運行時質心系能量進一步提高,最終達到了209 GeV。利用這些在更高能量下采集的數據,科學家得以進一步探索希格斯玻色子可能存在的更高質量區間,最終排除了其在114 GeV以下的可能[9]。

Tevatron位于美國伊利諾伊州,周長6.3 km。與LEP不同,Tevatron加速和對撞的是正反質子,質心系能量約為2 TeV (1 TeV=1012 eV)。直到大型強子對撞機(Large Hadron Collider,LHC)建成,Tevatron一直是世界上能量最高的加速器。Tevatron上的兩個實驗,CDF和DØ,在LEP結束取數后繼續探索。它們不但驗證了之前LEP的結果,也進一步排除了希格斯玻色子質量在156—177 GeV的區間[10]。此后在2012年,CDF與DØ進一步利用Tevatron產生的全部數據,在120—135 GeV的區間內發現了希格斯玻色子可能存在的跡象[11]。但由于Tevatron加速器已經于2011年關停,因此這兩個實驗最終沒能證實希格斯玻色子的發現。

2.2 對希格斯玻色子質量的間接約束

除了直接產生外,希格斯玻色子也可以作為中間粒子參與到諸多物理過程中,在沒有被直接觀測的情形下依然對這些過程的事例率以及動力學分布等實驗觀測量造成影響。這一效應在理論計算中被稱為“電弱修正”,其具體影響會隨著希格斯玻色子質量的變化而變化。因此只要能精確測量相應的物理過程,并同基于不同希格斯玻色子質量的電弱修正計算作對比,我們就能利用這一效應間接地約束希格斯玻色子的質量。

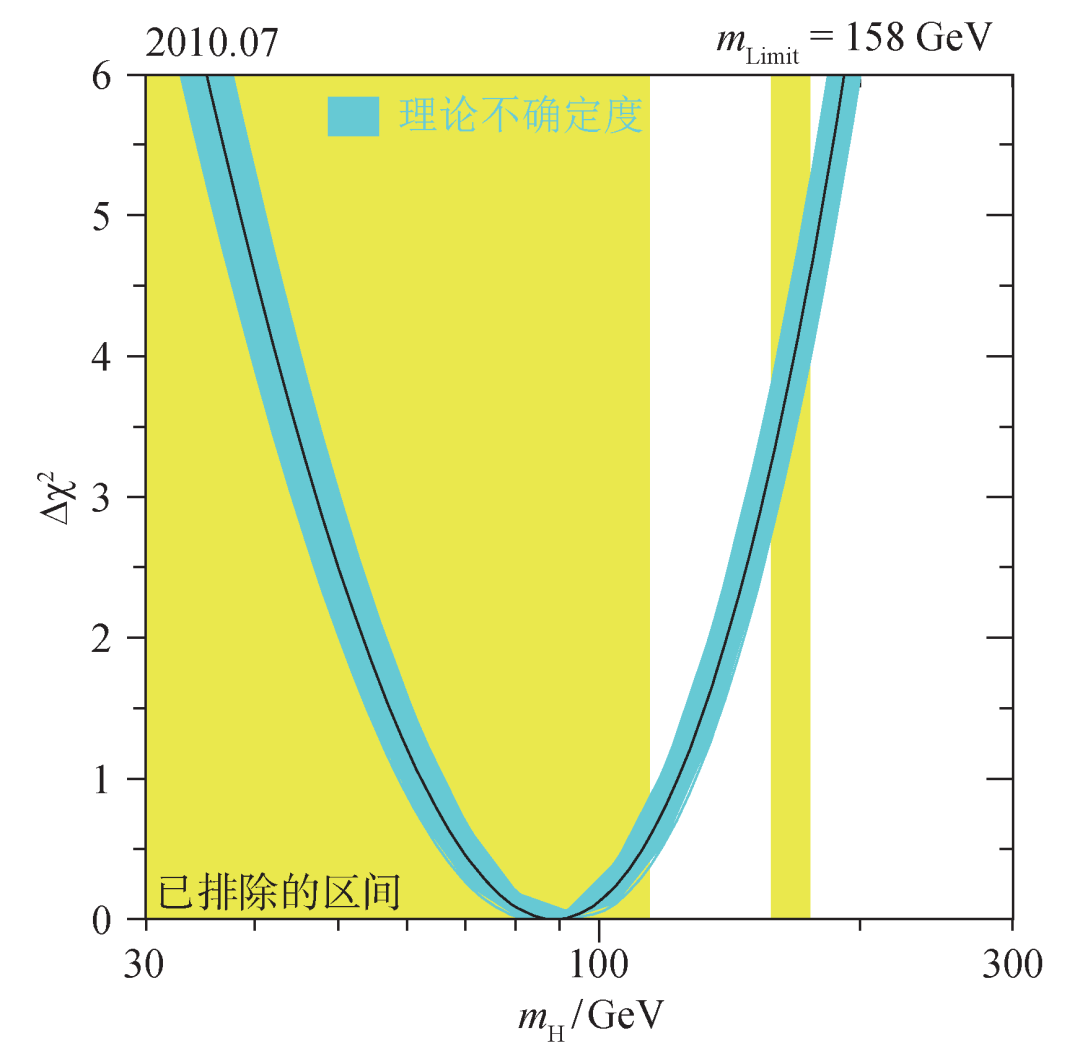

利用LEP以及美國斯坦福直線對撞機上采集的大量Z玻色子數據,以及LEP二期和Tevatron對W±玻色子的性質測量,再加上Tevatron上最新發現的頂夸克的質量,物理學家得以將希格斯玻色子的質量約束在158 GeV以下[12](圖3)。而這正是接下來LHC能夠覆蓋的質量區間。電弱精確測量擬合的結果也因此為LHC上尋找希格斯玻色子相關物理提供了強有力的支持。

圖3 2010 年時對希格斯玻色子質量的估計。黃色區域為LEP和Tevatron實驗已經排除的區間。黑色實線(及其上藍色條帶)則為精確電弱測量數據對希格斯玻色子質量的約束。在95%的置信度上,電弱精確測量數據排除了希格斯玻色子質量大于158 GeV的可能性

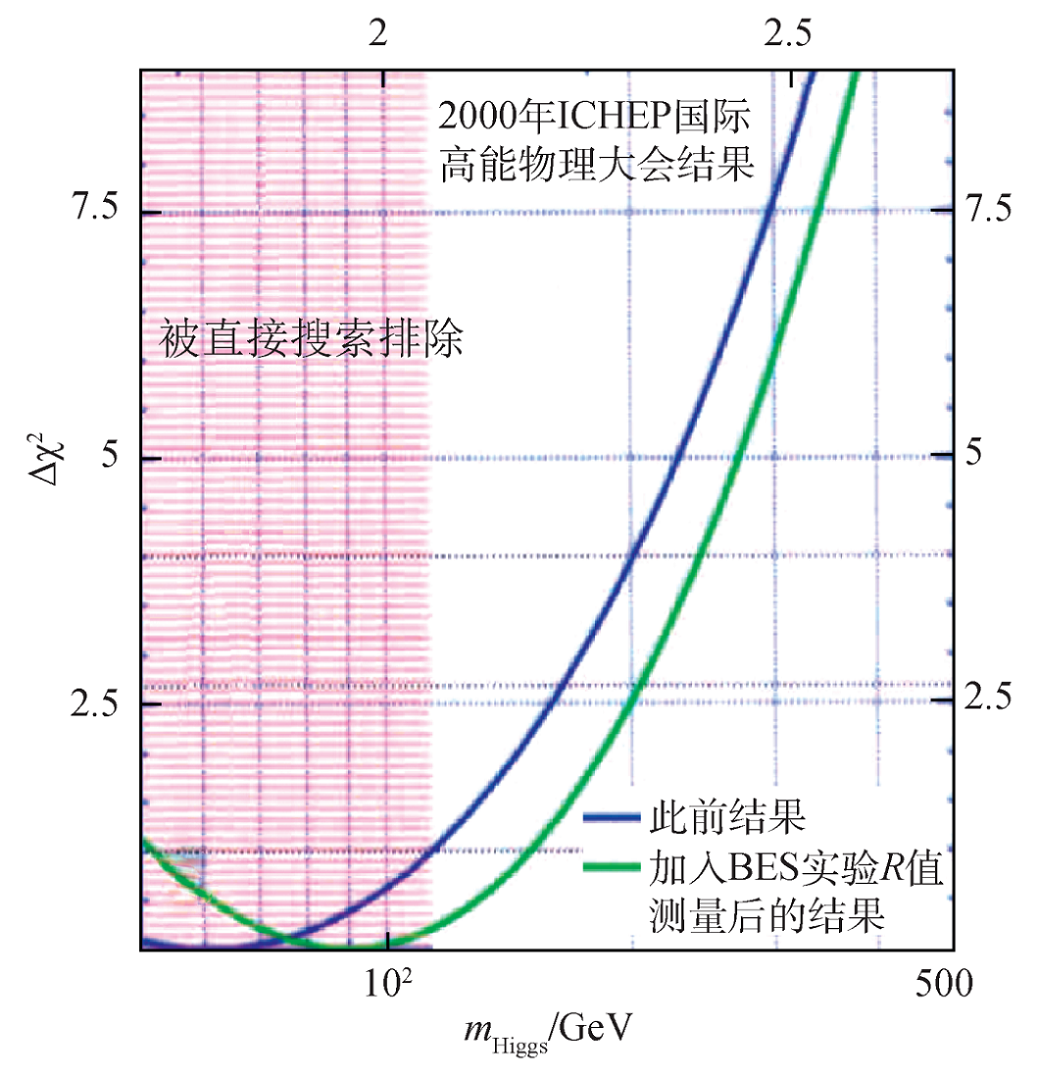

值得一提的是,我國的北京正負電子對撞機(Beijing Electron Position Collider,BEPC)及其上的北京譜儀(Beijing Spectrometer,BES)實驗也為間接約束希格斯玻色子質量做出了重要貢獻。R值是粒子物理中可以直接反映夸克味(flavor)與色(color)量子數的基本物理量,是電弱精確擬合的重要輸入測量。在2000年前后,BES實驗在2—5 GeV的能區精確測量了R值[13],其平均誤差僅有6.6%,比之前的實驗減小了2到3倍。在納入這一測量結果后,當時的電弱精確測量擬合給出的希格斯玻色子最可幾質量從過去的62 GeV升高到了90 GeV,上限也由原來的170 GeV更新為210 GeV(圖4)。這一重要測量為發現希格斯玻色子指明了更為精確的方向。法國物理學家博列克·彼得日克(Bolek Pietrzyk)是在LEP上通過實驗數據進行標準模型希格斯粒子質量擬合工作的負責人,他在2000年國際高能物理大會報告希格斯粒子質量擬合結果時指出:“沒有這一結果(北京譜儀R值結果),我們可能已排除了標準模型希格斯粒子(without this result,we could have excluded the Standard Model Higgs)”。

圖4 2000年國際高能物理大會會議總結報告中展示的BES的R值測量結果對希格斯玻色子質量預測的影響,它將希格斯玻色子的最可幾值推向了更接近于正確結果(125 GeV)的方向

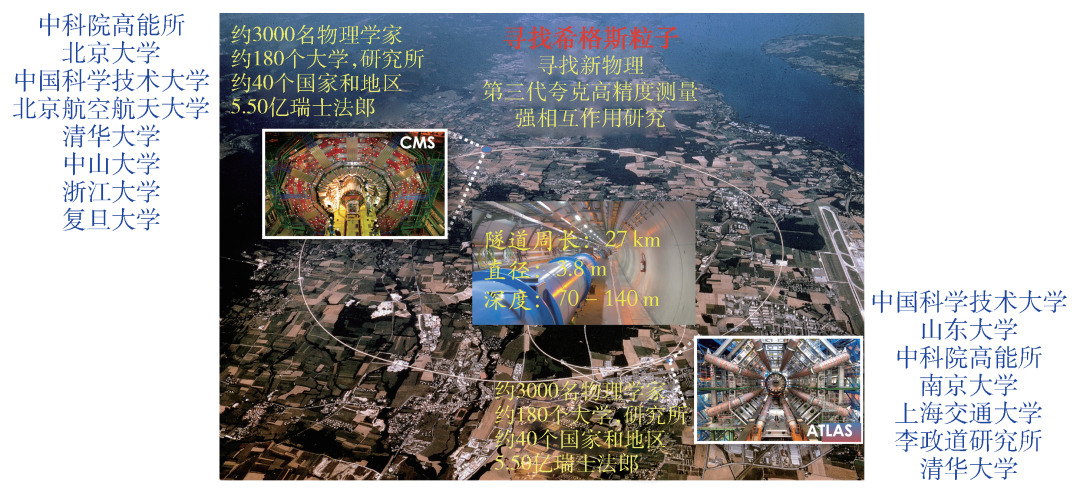

03希格斯玻色子在大型強子對撞機上的發現

LHC[14]建造于歐洲核子中心。它重復利用了LEP周長27 km的隧道,可以加速質子和重離子。加速質子時對撞質心系能量設計指標達到了史無前例的14 TeV。LHC上有4個大型實驗(在基金委、科技部、科學院和教育部的大力支持下,我國科學家參加了LHC上全部4個實驗),其中兩個“通用型”(general purpose)實驗ATLAS[15]和CMS[16](圖5)是尋找希格斯玻色子的主力軍。這兩個大型實驗都是由來自全世界的數千名科學家共同完成的,我國的科學家也在其中做出了重要貢獻。ATLAS國際合作組成立于1992年。中國科學技術大學、山東大學、中國科學院高能物理研究所、南京大學、上海交通大學與李政道研究所、清華大學等單位都是合作組成員。CMS國際合作組也于1992年成立,國內陸續參加的單位有中國科學院高能物理研究所、北京大學、中國科學技術大學、北京航空航天大學、清華大學、中山大學、浙江大學以及復旦大學。中國組為ATLAS和CMS探測器繆子譜儀,以及CMS電磁量能器的建造都做出了重要貢獻。目前也正在承擔ATLAS與CMS實驗時間探測器、繆子探測器、ATLAS硅微條探測器、CMS新型量能器等重大探測器升級項目。

圖5 大型強子對撞機、ATLAS實驗以及CMS實驗示意圖

希格斯玻色子的預期壽命僅有10-22 s,因此它在產生后就會立刻衰變到其他基本粒子。ATLAS與CMS探測器經過專門設計,善于捕捉并測量這些衰變產物,并用它們重建出希格斯玻色子。以LHC為代表的強子對撞機在產生希格斯玻色子的同時也會產生大量的本底,因此具體某個衰變道的敏感度不光取決于該道分支比的大小,也受本底高低的影響。在電弱精確測量數據預測的最有可能發現希格斯玻色子的質量區間內,LHC上最有物理潛力的衰變道主要有雙光子(H→γγ),雙Z玻色子(H→ZZ),雙W玻色子(H→W+W-),正反陶子對(

LHC從2010年開始一期數據采集,初始對撞質心系能量為7 TeV。雖然僅達到設計值的一半,但依然遠超過之前同類加速器的質心系能量,其亮度(每秒通過單位面積的粒子數,反映數據積累的快慢)也在世界前列。這兩項優勢能夠讓LHC以極快的速度產生潛在的希格斯玻色子。僅用2011年一年所采集的數據,LHC實驗就已經直接排除了大部分質量區間,包括之前實驗無法觸及的高質量區域,將希格斯玻色子可能存在的區間基本鎖定在了125 GeV附近的一個很小的窗口[17,18]。正是在這一窗口,ATLAS與CMS實驗同時觀測到了與希格斯玻色子符合的信號,其局域統計顯著性達到3倍標準差左右,對應信號不存在的概率為千分之一。由于此次搜尋覆蓋的質量范圍很大(從110 GeV直到600 GeV),為了得到嚴謹的結果,ATLAS與CMS的物理學家們在考慮了統計上的“別處看效應”(look-elsewhere effect)后下調了信號的顯著性。

圖6 2012年7月4日,ATLAS與CMS實驗在歐洲核子中心宣布發現希格斯玻色子

在粒子物理實驗中,為了確保結果可靠,宣布新粒子的發現需要滿足極為苛刻的條件:信號的統計顯著性必須要達到5倍標準差,也就是說信號不存在的可能性要遠小于百萬分之一(2.9×10-7)。因此要確立希格斯玻色子的發現,僅用LHC產生的2011年的數據還遠遠不夠。從2012年起,LHC將質子—質子對撞的質心系能量進一步提高到了8 TeV,從而將希格斯玻色子在125 GeV附近的產率提高了30%左右。到2012年夏天,ATLAS與CMS在新的質心系能量下各自采集了超過2011年兩倍多的對撞數據。通過聯合分析7 TeV與8 TeV的數據,ATLAS與CMS實驗終于在2012年7月4日宣布在5倍標準差的置信度上確立了一個質量在125 GeV左右的新粒子的發現[19,20](圖6)。信號的顯著性主要由γγ和ZZ衰變道貢獻,如圖7所示,可以看到當時確立發現的明顯的共振峰。該粒子的各項性質都與希格斯玻色子吻合,但實驗粒子物理學家出于謹慎,還是將其暫稱為“類希格斯玻色子”(Higgs-like boson)。在隨后的一年中,ATLAS與CMS實驗利用更多數據進一步研究了該新粒子的性質,尤其是確定了它的自旋為零。在確認這些測量都與標準模型在精度內符合后,物理學家將“類”字從這個新粒子的名字中去除,宣布其為希格斯玻色子。在幾位最初提出這一機制的理論家中,恩格勒和希格斯于2013年獲得了諾貝爾物理學獎。

圖7 ATLAS 與 CMS 實驗觀測到的希格斯玻色子衰變到雙光子((a),(b))與四輕子((c),(d))的信號

值得一提的是,ATLAS與CMS中國組的物理學家們對希格斯玻色子的發現做出了直接的重要貢獻。我國科學家直接參與了在γγ、ZZ、W+W-、

04總結

希格斯玻色子是粒子物理標準模型的最后一塊拼圖。它的發現是標準模型的又一次成功,標志著人類對于物質世界的認識邁入了新紀元。但即使在希格斯玻色子發現十年之后,我們對于它的認識仍然極為有限。例如,我們尚需確認希格斯玻色子與較輕的第二代乃至第一代費米子有相互作用,也并未直接測得希格斯玻色子自耦合的強度。更突出的是,標準模型有其明顯的局限性。它無法解釋包括暗物質、暗能量、中微子質量,宇宙正反物質不對稱等一系列重要的觀測。通過對希格斯玻色子的進一步研究,我們不僅可以探索基本粒子的質量起源,或許也能為揭開上述未解之謎提供突破口。

粒子物理研究的意義是深遠的,其實驗探索的過程也是漫長而艱辛的。希格斯玻色子從提出到發現經過了將近半個世紀。對希格斯玻色子的研究也會在接下來幾十年內持續在大型強子對撞機,以及在未來環形對撞機(Future Circular Collider,FCC)、環形正負電子對撞機(Circular Electron Positron Collider,CEPC)等正在建議建造的新一代粒子加速器大科學裝置上展開。歡迎有興趣的讀者朋友們能夠繼續關注粒子物理領域的進展。