原子核裂變的發(fā)現(xiàn)走過了曲折的道路。這段歷史在當時令人感覺撲朔迷離,事后看來卻又一目了然。令人感嘆的是,這個本有可能在1934—1935年間取得的成就竟遲至1938年底才得以實現(xiàn)。實際生活中的認識過程也許就是如此。然而認真分析起來,其間除客觀方面的因素外,更有主觀上的原因值得總結,以為后人借鑒。

說原子核裂變可能在1934—1935年間發(fā)現(xiàn)是以以下實際情況為依據(jù)的[1]。

1934年3月,費米開始了利用中子轟擊原子核誘生人工放射性的實驗研究。兩個月后,當他和他的合作者用氡-鈹中子源照射鈾樣品時,他們實際上是在實驗室中首次實現(xiàn)了鈾核裂變;當他們采用自制的蓋革計數(shù)管在照射后的鈾樣品上測得多種感生的強放射性時,他們實際上觀測到的是裂變產(chǎn)物的放射性;當他們采用淀積方法分離出了半衰期為13 min的放射性元素并排除其為鉛、鉍以及從氡到鈾的同位素的可能性時,他們實際上得到的(根據(jù)事后的推斷)是裂變碎片锝的同位素101Tc。

雖然費米本人對于他們觀察到的實驗事實作出了錯誤的解釋[2]——認為實現(xiàn)了生成超鈾元素的反應,而半衰期為13 min的放射性產(chǎn)物是第93號元素(也可能是94或95號元素),但是關于重核裂變的正確答案實際上就在那時已經(jīng)被提出來了。

猜到了正確答案的是德國化學家伊達·諾達克(Ida Noddack)。她在發(fā)表于1934年9月《應用化學雜志》(Zeitschrift fur Angewante Chemie)上針對費米小組實驗所寫的文章[3]中直言不諱地指出,費米等人采用“排除其他可能性的方法”來證明第93號元素的存在是“絕非成功的”;她以明確無誤的語言設想了一種“全新的核反應”的圖像,即重核在中子轟擊下“破裂成為若干大的碎片”;她還具體指明了化學分析的正確做法是“將新放射性元素與所有已知元素進行比較”,而不是像費米小組做的那樣,僅僅比較了從鈾下行到鉛為止的幾個元素。

如果諾達克的這些意見在當時提出后受到足夠重視的話,那么在物理學家(包括理論家與實驗家)和化學家的共同努力下,核裂變現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)會是指日可待的事。然而,歷史卻按照另外一種方式發(fā)展了下去。

諾達克尖銳批評費米小組工作的這篇題為“論第93號元素”的論文,我們特予以全文譯出,作為本文的附錄,放在文后供讀者一覽。伊達·諾達克早在1925年(時年 29 歲)和她丈夫沃爾特·諾達克合作發(fā)現(xiàn)第75號元素錸(Re),于1934 年獲得德國化學學會頒發(fā)的萊別克(Leibig)獎章。在發(fā)現(xiàn)錸的同時,他們還在錸的X射線譜中觀察到若干弱的譜線,曾經(jīng)認為是原子序數(shù)為43的另一個新元素,并命名為masurium。以后證明這個發(fā)現(xiàn)是不對的[4]。

諾達克的這篇論文在今天讀來仍然讓人感覺筆鋒犀利,一針見血。論文中的一些基本論點實在是無懈可擊。在當時超鈾元素尋找熱中,她是唯一的一個能客觀冷靜地抓住費米實驗中的關鍵問題所在的人,并且提出了事實證明是正確的建議。當她指出費米小組利用排除其他可能性的方法來反證新的放射性是超鈾元素這一做法是不充分的而應當與更多已知元素比較時,她在化學上是十分高超的。當她提出重核裂變的圖像時,她在物理上確實是大膽的,但是卻是正確的。諾達克的論文在當時是極富啟發(fā)性的,它給實驗與理論物理學家和化學家們都留出了很大的研究空間。上述任何一個方面循著她的思路走下去,都有可能取得進展而導致核裂變的發(fā)現(xiàn)。例如,理論物理學家可以從液滴模型出發(fā)來討論核裂變的可能性及其特征表現(xiàn);實驗物理學家可以利用核物理的手段來尋找核裂變存在的證據(jù);化學家可以在更大范圍里比較新放射性與已知元素(包括稀土與堿土元素)的性質(zhì)來證認核裂變產(chǎn)物……就像在1938—1939年間發(fā)生的那樣[5,6]。

然而,諾達克的論文始終沒有得到重視。費米小組實際上拒絕了諾達克的批評,沒有公開的回答或任何其他反應。在費米小組之后,柏林從事同樣研究工作的哈恩-邁特納(O. Hahn L. Meitner)小組和巴黎的居里(I. Curie)小組也都看到了這篇論文,諾達克還曾多次與哈恩等人主動接觸,申述自己的觀點,但他們也從未在公開發(fā)表的文章中予以評論或者引用。從一些當事者的回憶可以看到,人們對這篇論文是否定的[1,5-10]。

弗里施(O. R. Frisch,“核裂變”名稱的首創(chuàng)者)的意見可能是最為全面、典型地概括了這種態(tài)度的。他在回憶時這樣寫道[9]∶“我認為任何讀過它的化學家都可能認為它是毫無意義的,是吹毛求疵的批評,而讀過它的物理學家可能更是如此,因為他們會說∶‘如果不能說出道理表明批評是正確的,那么批評又有什么作用呢?’ ”

原費米小組的成員阿馬爾迪(E. Amaldi)作了比較具體的分析[1]。他說∶“兩個原因,或者說,兩個作為事后辯解的理由……是這樣的。她的現(xiàn)已成為正確解釋的建議表現(xiàn)為其目的更多地在于指出生成第93號元素的論點是缺乏嚴密性的一種猜測,而不是作為對觀察結果的認真解釋。這種意見看來為以下事實所支持,即她從來沒有親自或者和她丈夫一起去做他們肯定能夠做的輻照鈾的實驗……此外,在那些年里,諾達克夫婦因為他們聲稱發(fā)現(xiàn)了第43號元素而有損信譽。”他又補充道∶“較之這些半有意識半下意識考慮更為重要的是,來自柏林及巴黎的對我們結果的證實,產(chǎn)生了費米和我們大家都相信的用超鈾元素來詮釋鈾的疑案很可能是正確的效果。”阿馬爾迪還說∶“因為諾達克提出了一個全新的反應形式,而費米及其合作組成員不愿意輕易地采納一個未經(jīng)證明的新現(xiàn)象,一個新的假設。”

原費米小組的另一位成員塞格雷(E. Segre)在總結這個小組當年的教訓時則對諾達克的論文作出了恰當?shù)脑u價[10]∶“如果我們中間的任何一個人真正把握了它的重要性,就會容易地在1935年發(fā)現(xiàn)裂變了。”阿馬爾迪也承認∶“費米和我們所有人在這種情況下都過于保守了。”[1]

無論如何評說,我們必須遺憾地承認的一個事實是∶諾達克的論文在核裂變發(fā)現(xiàn)的過程中確實未能起到它應起的任何作用[5]。在她的論文發(fā)表以后,物理學家和化學家們絲毫沒有改變原來的錯誤方向,而在4年時間內(nèi)逡巡于超鈾元素的誤區(qū),當實驗事實越來越接近于非用裂變不能解釋的時候,卻仍舊沒有一個人及時地想起諾達克當初的忠告來。

那么,在1934年以后一直到1938年底的這段時間里,人們究竟做了些什么呢?

費米小組是提出在中子轟擊鈾的實驗中觀察到“超鈾元素”的“始作俑者”[1,2]。但是這個小組真正花在這方面的只是1934年春至1935 年夏之間總共不過五六個月的時間,他們先后用快中子和慢中子照射,在鈾和釷上分別測得4種和2種放射性。在保持了一陣審慎的態(tài)度之后,因為得到了其他實驗組結果的支持,他們就確信發(fā)現(xiàn)了超鈾元素。

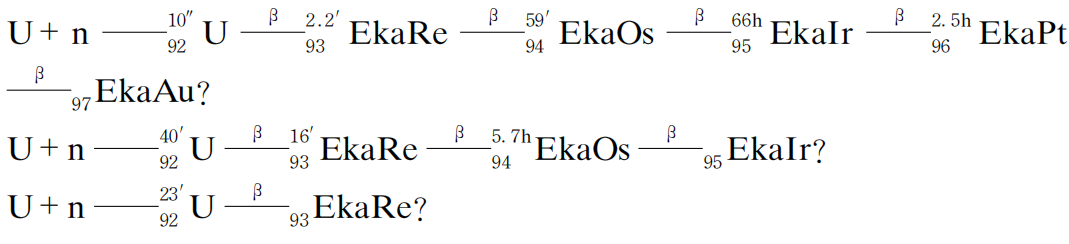

繼費米小組之后開展研究的是哈恩小組。哈恩先是與邁特納合作,后來又有斯特拉斯曼(F. Strassmann)加入。在1935年到1938年的4年時間里,他們接連發(fā)表了10余篇論文。他們在證實了費米小組觀察結果[1]的基礎上不斷增加了測得的放射性數(shù)目,并對它們的半衰期反復進行了修訂。他們還在證認“超鈾元素”的同時,試圖弄清各放射性之間的親子關系,想方設法將它們納入已知核反應模式的框架當中。在1937年5月發(fā)表的一篇總結性文章中[12],他們一共報道了9種新的放射性,確認了至少4種“超鈾元素”,其原子序數(shù)分別為93—96(可能還有97)。他們設想這些“超鈾元素”是通過以下3個衰變過程生成的:

為此不得不假設幾種同位素同時具備多達3個不同半衰期(三重同質(zhì)異能素)的不尋常性質(zhì)。

伊萊娜·居里在1935年間也開始了這方面的研究。她和她的合作者首先進行了中子照射釷的實驗,確認了在釷上出現(xiàn)與鈾類似的復雜現(xiàn)象[13]。正是他們和哈恩小組的工作,促使費米小組于1936年底公開宣布發(fā)現(xiàn)了超鈾元素,并命名第93號元素為 ausonium(Ao),第94號元素為hesperium(Hs)[14]。

居 里 接 著 與 薩 維 奇(P. Savitch)合作在1937—1938年間先后發(fā)表了4篇論文,報道了令人驚訝的結果。他們改變了哈恩小組的一貫做法,對經(jīng)過快中子及慢中子照射的鈾樣品的全部放射性(而不是僅僅分離出具有過渡元素性質(zhì)的放射性成分)進行研究,發(fā)現(xiàn)了一個先前未曾報道過的新放射性,其半衰期為3.5 h,而化學性質(zhì)似乎與釷相仿(1937年8月1日)[15]。由于哈恩和邁特納的強烈質(zhì)疑,他們作了進一步的研究,肯定了3.5 h放射性(他們把它稱作R3.5h)的存在而放棄了認為是釷的看法。隨后,又根據(jù)R3.5h在進行化學分離時隨同鑭載體沉淀出來的特點將它設想為鋼(1938年3月21日)[16]。當他們進一步試行把設想為鋼的R3.5h與鑭分離時,卻得到了R3.5h濃集在鑭的那部分中的意外結果(1938年5月30日)[17]。

但是,居里和薩維奇沒有因此得出R3.5h正是鑭(裂變產(chǎn)物!)的結論。他們在采用分步結晶法時發(fā)現(xiàn)R3.5h至少可以部分地和鑭分離,因此又偏離了這個實際上是正確的結論而返回到超鈾元素的解釋上來,同時又不知道把它放在周期表中的什么位置上(1938年7月12日)[18](事后分析,他們的R3.5h很可能混有另一種性質(zhì)與鑭類似但不是鑭的裂變產(chǎn)物即釔的同位素,因而通過分步結晶法能夠從鑭中分離出來[5,6])。

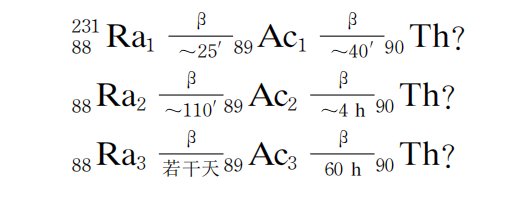

這個新的疑案激發(fā)哈恩小組去重復居里與薩維奇的實驗。他們按照居里小組采用的化學分離及測量方法進行了過細的研究,證實了具有類似鑭的性質(zhì)的3.5 h放射性的存在,并使觀察到的放射性數(shù)目增加到了16種。但是,他們排除了R3.5h是超鈾元素的看法,而設想238U+n通過接連兩次的α粒子發(fā)射這種不尋常方式產(chǎn)生鐳的3個同質(zhì)異能素,然后進行β衰變而成為鋼的3個同質(zhì)異能素,又進行β衰變而成為釷的同位素。于是,在原來(1937年5月)提出的3個生成超鈾元素的過程之外又增加了以下3個過程:

他們于1938年11月發(fā)表的論文[19]標志著“鈾疑案”造成的混亂局面達到了頂點。

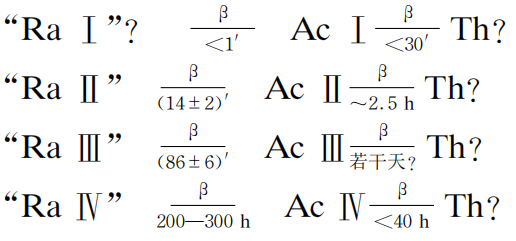

但是,“物極必反”。哈恩和斯特拉斯曼的下一篇論文[20](完成日期是1938年12月22日發(fā)表于1939年1月6日),原本是為了“不容懷疑地證認”那些來源奇特的鐳同位素而進行的嚴格檢驗,卻成為否定它們而宣告鈾核裂變發(fā)現(xiàn)的第一篇歷史性文獻。在文章第一部分,作者將他們在前一篇論文中建議的3個過程修訂成為以下4個過程∶

哈恩在這篇論文發(fā)表以前將結果寄給了那時已經(jīng)流亡到瑞典的原合作者邁特納。后者和她的外甥弗里施進行了深入的討論,從物理上確認了鈾核在中子作用下分解為兩部分的反應形式,并在不久發(fā)表在《自然》(Nature)雜志上的文章[21]中首次使用了“裂變“(fission)這個名詞。于是,哈恩和斯特拉斯曼在他們的下一篇論文[22](發(fā)表日期1939 年2月10日)中,一改上一篇論文的不肯定的保留語氣,開始信心十足地根據(jù)核裂變的圖像來報道他們的實驗結果了。

現(xiàn)在回過頭來重看上面這段持續(xù)了4年多的歷史,在此期間實驗上出現(xiàn)的各種疑難自然地消除了。原來觀測到的許多放射性其實是核裂變的產(chǎn)物。當時正是因為將這些放射性物質(zhì)和鈾的附近元素(首先是超鈾元素)硬湊到了一起,就不可避免地出現(xiàn)了重重矛盾。為了解決矛盾,不得不借助于三重同質(zhì)異能素以及接連α粒子發(fā)射那樣的奇特假設。后人指出[6,10],哈恩小組這幾年里發(fā)表的一系列論文經(jīng)常是正確與錯誤夾雜在一起,回過頭去解讀已不值得。在這些結果中,對于尋找超鈾元素來說,惟有確認U239是半衰期為23 min的β發(fā)射體是一個肯定的重要結果[6]。

居里小組關于R3.5h的觀測結果使研究出現(xiàn)了轉機,而從轉機出現(xiàn)到核裂變的最終發(fā)現(xiàn)仍然走了一段并不平直的路。正如當年發(fā)現(xiàn)中子那樣,居里小組完成了關鍵性的實驗,卻錯過了發(fā)現(xiàn)裂變的機會,其直接的原因固然是上面提到的釔鑭相混的問題,而根本的原因還是囿于鈾核的反應產(chǎn)物不能遠離鈾核的舊框框。哈恩小組進一步的努力,使其擺脫了超鈾元素的束縛,卻還是遲遲不能邁出“違反核物理的所有以往經(jīng)驗”的“這么大的一步”。只是面對不容改變的實驗事實,才得以從舊框框中徹底解脫出來。

在總結核裂變發(fā)現(xiàn)的歷史的時候,需要考慮到人們當時在核物理及化學方面的認識水平。這是阻礙人們走出誤區(qū)的客觀原因。

30年代對于核物理來說是一個最富創(chuàng)造性的歷史時期。一系列重要發(fā)現(xiàn)接踵而至,人們對于原子核的知識有了長足的進步。特別是由于中子的發(fā)現(xiàn),原子核的組成問題基本上得到了解決,對于核力性質(zhì)也有了新的認識。對于原子核的總體性質(zhì)進行的研究則表明∶原子核中每個核子的平均結合能自中重核起以至鈾核是遞降的;但是鑒于鈾核的衰變在自然界中僅止于穩(wěn)定鉛核,人們不期望束縛在核中的全部核能能夠釋放出來。按照當時的認識,中子被核吸收之后最可能的一個退激方式是放出γ射線的輻射俘獲過程;慢中子從核上敲出重粒子的過程僅見于輕原子核,而α粒子是可以設想逸出核勢阱的最重粒子。30年代核理論是一些正在發(fā)展中的思想,還沒有成為嚴密的體系。第一個成功的核理論當推伽莫夫(G. Gamow)建立的α粒子衰變理論[23]∶它解釋了核的α衰變,卻趨于否定核一分為二的設想。伽莫夫證明,一個比α粒子多出4個單位電荷的重粒子就不能穿越核的勢壘。這種圖像深刻地印在核物理工作者的頭腦中,成為當時人們相信核只能轉變?yōu)槠溧徑说囊粋€原因。伽莫夫還首先提出了核的液滴模型,但是,這個模型開始只是用在質(zhì)量虧損的計算上面,后來才考慮到核的集體運動而用來討論核的反應機制。在核裂變發(fā)現(xiàn)之前,沒有人想到用它來預言核裂變現(xiàn)象。布賴特(G. Breit)、威格納(E. Wigner)和玻爾(N. Bohr)在1936年提出了復合核模型[24],但是在這個模型形成初期,在預測核裂變的可能性方面,卻并不比伽莫夫的α粒子衰變模型更強些。

那時的一些實驗結果又似乎加強了上述的理論信念。在若干實驗室中,曾經(jīng)尋找過鈾或釷用中子轟擊后發(fā)射出來的大能量α粒子。實驗時,為了摒除樣品本身放出的低能α粒子,通常在探測器前面擋一張薄膜。這樣做看起來沒有問題,實際上卻把核裂變產(chǎn)生的大質(zhì)量碎片擋掉了。據(jù)稱,蘇黎世的一個實驗組確實在探測器中觀察到過大的電離脈沖,但他們認為這樣的α粒子信號大得出奇,可能有誤,因而沒有發(fā)表結果[1]。

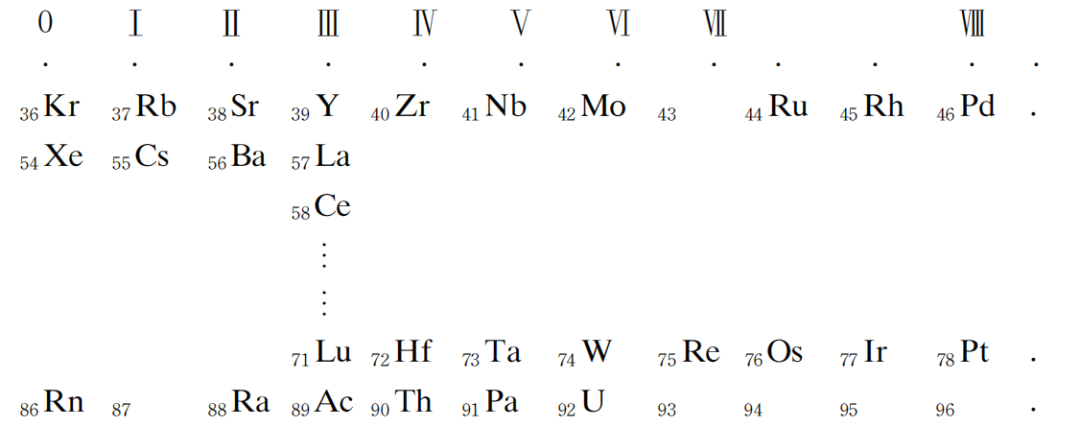

至于在化學方面的認識,30年代的周期表看起來是這樣的∶

其中垂直組中的元素具有相似性質(zhì)(例如堿土元素Ⅱ,稀土元素Ⅲ)。 當時元素釷(Th)、鏷(Pa)和鈾(U)分別排在了鉿(Hf)、鉭(Ta)和鎢(W)之下,而超鈾元素則位于過渡元素錸(Re)到鉑(Pt)之下。當時費米、哈恩和居里小組都因此預期第93號元素的性質(zhì)與第75號元素錸相似,這種認識是錯誤的。實際上,玻爾早在20年代就曾考慮過5f電子軌道的填充以及一個新的稀土族的形成[25](但是他沒有從周期表的正確位置開始[10]);格羅斯(A. von Grosse)則曾于1934年指出第93 號元素可能與稀土元素相似[26];人們一直到40年代才確定89—103 號元素(96號后面的元素當時尚未合成)構成一個新的“稀土”系列,即錒系元素,與57—71號元素鑭系對應,占據(jù)周期表中一個位置[27]。

放射化學方法在30年代已經(jīng)有了很好的發(fā)展。不同元素的放射性同位素通常表現(xiàn)為痕量且很快衰變,需彼此分離并借助于載體元素淀積出來,而后用計數(shù)管對核素的衰變率及半衰期進行測定。這里需要依靠化學家的經(jīng)驗,來區(qū)分少數(shù)非特征地吸附放射性離子的沉淀物和構成晶格一部分的沉淀物;只有在后面這種情況下,載體元素才能夠提供有關放射性核素原子序數(shù)的一定信息。在證認超鈾元素時,根據(jù)當時的周期表來看,過渡元素就是合適的載體了。這正是哈恩等人多年尋找超鈾元素導致一片混亂的原因所在。

但是,如上分析的客觀歷史條件的限制并不足以完全說明人們對待諾達克的論文的那種斷然拒絕、不屑一顧的態(tài)度,不但沒有起碼的學術上的意見交換,反而質(zhì)問“為什么不去自己驗證(自己的想法)”,甚至簡單武斷地斥之以“毫無根據(jù)”、“吹毛求疵的批評”、“荒謬”,等等。這里可以看到一些主觀的因素在起作用,是很值得認真剖析而引以為戒的。

阿馬爾迪曾以“過于保守”來解釋費米小組當年對諾達克意見的拒絕。說保守容或有之,但是單純的保守不能解釋費米對于諾達克關于裂變的設想認為是“未經(jīng)證明”的猜測,并以她“沒有親自去做輻照鈾的實驗”為怪,而對于泡利(W. Pauli)的也是未經(jīng)證明的中微子假說(1931年)卻毫不猶豫地接受并且用于構筑他的β衰變理論(1934年)。聯(lián)系到30年代正是核物理在實驗上有許多發(fā)現(xiàn)、在理論上不斷變革的時期,在這種背景下提出這樣和那樣的新想法(即使是純粹的猜測),用以啟發(fā)、開拓思路,更是值得充分鼓勵而不是排斥的事。

科學活動中確實不乏這樣的情況∶人們看一個意見是否值得重視不是根據(jù)意見本身而是以很大權重取決于這個意見是誰提出來的。作為化學家(甚至在學術上出現(xiàn)過差錯)的諾達克,提出一個在物理上看來缺乏根據(jù)的新見解,想必是難以被一些物理學家們接受的。事實上,人們盡可以不相信鈾核裂變;但是,為要嚴格證明費米小組觀察到的13 min放射性是第93號元素,有必要將之與盡可能多(即使不是全部)的已知元素進行比較、證認,這從最淺顯的道理來看也是完全正確的。看來費米想要堅持他一貫簡潔明快的研究風格,在當時并不完備的核反應理論知識和一位化學家的合理忠告之間寧肯選擇了前者,將他們的排他法建立在了恰恰是靠不住的物理基礎上面。

在哈恩小組中,迷信理論與迷信權威的思想尤有突出的表現(xiàn)。在這個被人評論為最佳組合的研究集體中,物理學家邁特納是研究工作的靈魂。她篤信原子核在中子轟擊下只能嬗變?yōu)猷徑怂氐慕虠l并堅持致力于超鈾元素的尋找。她在組里常以這樣的口氣對哈恩說∶“去你的,你什么物理也不懂。”[8]斯特拉斯曼回憶起他在1936年間有一次做的實驗,就曾經(jīng)觀察到過鈾經(jīng)中子照射后生成鋇的結果[29]。當他把數(shù)據(jù)拿給邁特納看時,邁特納讓他把數(shù)據(jù)扔進廢紙簍里,并對他說∶“從測量中得出什么結果的事還是讓我們物理學家來考慮吧!”斯特拉斯曼承認他相信權威,對邁特納更是特別崇敬[29]。在邁特納的思想主宰下,哈恩小組分離和研究的長期限于具有過渡元素性質(zhì)的放射性成分,并囿于尋找超鈾元素的框框,是絕非偶然的。只是由于居里與薩維奇實驗的激發(fā),才遠非自覺地轉向堿土及稀土元素載體,而使研究出現(xiàn)了根本性的轉機。

在科學史上,新的正確的東西在開始的時候得不到人們承認而被看作是錯誤的東西的現(xiàn)象是常常發(fā)生的。即使像核裂變這樣一個對于核理論發(fā)展僅有局部意義并不帶來革命性變革的觀念,從提出到為人們所接受,竟也經(jīng)歷了幾年艱難的路程。從這里可以看到∶已經(jīng)建立起來的理論和公認的權威既可能在科學探索的過程中起到指導和促進的作用,又可能成為束縛與壓制科學發(fā)展的消極力量,而對于權威與理論的迷信則又對這種消極力量起到了推波助瀾的作用。出現(xiàn)這種情況的原因,歸根到底,在于傳統(tǒng)觀念、舊道德因素以及認識論方面的局限。科學工作者有必要自覺地樹立起科學的世界觀和方法論,敢于向傳統(tǒng)和權威挑戰(zhàn),把自己從各種狹隘的限制和盲目性中解放出來。

從核裂變發(fā)現(xiàn)的歷史,我們還可以在科學研究的基本態(tài)度與方法方面得到其他的啟發(fā)和借鑒。

自然科學研究必須以實驗事實為本,而實驗工作者第一位的事是以老老實實的態(tài)度來采集實驗數(shù)據(jù),使之經(jīng)受得起任何嚴格的推敲,并且客觀無偏見地揭示其中的事實真相,然后堅持用實驗事實去檢驗理論,而不是反過來以實驗事實去迎合理論。但是實際上,我們經(jīng)常會遇到本末倒置的現(xiàn)象,并且對之習以為常。這里說一個阿爾伐雷茨(L. Alvarez)舉過的例子[30]。許多人知道,弱相互作用中宇稱守恒破壞的實驗證明是吳健雄(C. S. Wu)等在1957年首先實現(xiàn)的。但是,很少人知道,早在1928年考克斯(R. T. Cox)等曾經(jīng)報道過他們觀察到來自放射源的電子縱向極化的實驗結果。那時理論家基于宇稱守恒的考慮斷定考克斯的結果是不對的;在他們的壓力之下,考克斯從此不提這個結果(雖然他并未撤回已經(jīng)發(fā)表的論文)。在見諸科學史的眾多成功事跡背后,這種因理論“專政”而被扼殺的大小實驗成果可能不在少數(shù),當初邁特納要斯特拉斯曼把他取得的鋇的結果扔到廢紙簍去就是一例。哈恩小組的教訓正是在長時間內(nèi)他們按照超鈾元素假設的要求片面地采集實驗數(shù)據(jù)并竭力將它們納入舊的核反應理論框框中去。然而,哈恩終究是杰出的化學家,他和斯特拉斯曼以精湛的技術得到的實驗數(shù)據(jù)本身是準確可靠的。一旦反復確證了裂變產(chǎn)物鋇的存在時,他們堅持住了尊重實驗事實的科學態(tài)度。

諾達克關于核裂變設想的遭遇向我們提出了一個應該怎樣對待科學想象的問題。科學研究顯然是需要想象力的。愛因斯坦說過∶“想象力比知識更為重要”[31]。為了延拓已有的知識領域以及用新的知識取代舊的知識,除了實驗還需要猜想。一種猜想,不管是誰以什么形式提出,最終要看它是否符合實驗事實。一個完整的過程應當是∶提出猜想,繼之以理論計算及科學推論,而后與實驗比較。但是,這整個過程并不必須由一個人來完成。歷史上,不少著名的猜測曾經(jīng)推動了科學前進的過程,泡利關于中微子的假設就是一例。然而中微子假說在提出時僅僅基于β衰變中能量守恒的要求,泡利自己既沒有作進一步的理論計算,更沒有提出任何可以證實中微子存在的實驗方案建議。是費米在泡利提出假設的基礎上建立了β衰變理論,是雷恩斯(F. Reines)和考溫(C. Cowan)最后完成了自由狀態(tài)中微子的實驗證明。因此,人們實在沒有理由對諾達克提出過分的要求,要求她在提出核裂變設想的同時去做理論上的分析和實驗上的驗證。

在實驗研究人員中間,有時出現(xiàn)一種不恰當?shù)恼J識。一些人認為∶產(chǎn)生重大應用價值成果的研究工作總是可以預先設想和規(guī)劃的,而花錢愈多的大項目就愈是重要,得到的成果也會愈大。核裂變發(fā)現(xiàn)的過程和這種認識形成了鮮明的對照。我們看到,這個具有劃時代意義的重大發(fā)現(xiàn)并不是一開始就有宏偉目標的,哈恩等人開展研究的起因只是為了弄清中子轟擊鈾出現(xiàn)的反應產(chǎn)物是否是超鈾元素,而工作也只是兩三個人利用簡單的實驗條件以標準的化學與物理方法進行著常常是重復性的實驗操作。

誠然,現(xiàn)代科學領域的一些前沿研究需要借助于大型實驗設備和復雜的實驗條件,以期取得突破性的進展。然而,科學發(fā)展的歷史經(jīng)驗告訴我們∶在很多情況下,常常是一些在當時看起來不起眼的研究工作導致了意義重大的發(fā)現(xiàn),純粹基礎研究成果的長期積累最終打開通向應用的廣闊道路,而刻意追求大的項目卻未必總能帶來等價的回報。在這個意義上,與實驗條件相比,研究工作者的素養(yǎng)是更具根本重要性的。哈恩曾經(jīng)謙虛地談到自己幸運地成為核裂變的發(fā)現(xiàn)者。確實,在裂變發(fā)現(xiàn)過程中,不少人都有機會,但是哈恩之所以成為第一人,他的豐富經(jīng)驗、高超技術以及嚴格細致、一絲不茍的科學作風被公認是起了決定性的作用的[7,8]。

核裂變的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)過去60年了。回顧這段歷史以及它所提供的生動教訓,可以從中得到啟發(fā)和借鑒,在科研工作中用來端正我們的態(tài)度,指導和改進我們的實踐。

致 謝 感謝王大珩、楊承宗、黃勝年、錢惠進對本文提出寶貴意見。

附錄

論第93號元素1)

大約4個月之前2),在《Zeitschrift fur Angewandte Chemie》期刊上登載了一篇涉及周期表中丟失元素的文章。該文結尾中討論了發(fā)現(xiàn)超鈾元素(即周期表中鈾以后的元素)的可能性。幾周以后,先是在報紙上,隨后又在技術刊物上,報道了兩位科學工作者(羅馬的費米教授和喬奇姆斯坦爾的考勃立克先生)獨立地發(fā)現(xiàn)了原子序數(shù)為93的元素。

我們先來討論費米的工作。費米研究了利用中子感生放射性的可能性。所謂感生放射性是居里與約里奧以α粒子轟擊原子核而發(fā)現(xiàn)的。

費米將鈹粉與鐳射氣(即氡氣,第86號元素)一起放進一個玻璃容器中。氡氣發(fā)射α粒子,當其打在鈹核上時,中子得以釋放出來。中子穿過玻璃容器壁后作用于放在附近的物質(zhì)材料上。費米將一大批物質(zhì)材料(包括處在元素狀態(tài)的和化合物狀態(tài)的材料),放到中子源近旁進行照射。經(jīng)過輻照后的物質(zhì)材料隨即放在一個蓋革計數(shù)管前面。發(fā)現(xiàn)許多元素在照射以后一段時間里發(fā)射β粒子,由此證實了感生放射性。我們不在這里討論費米對其相當復雜的觀察結果所提出的解釋方案,我們感興趣的只是他設想生成第93號元素的一個例子。為了研究鈾的感生放射性,費米采用硝酸鈾溶液,除去其所有放射性子產(chǎn)物,放到中子源附近。他用蓋革計數(shù)管證明了溶液在輻照后變成放射性并發(fā)射β粒子。衰變曲線的分析顯示∶生成了不止一個而是至少5個不同的放射性半衰期。費米強調(diào),還不能確定各種放射性衰變究竟是順序發(fā)生的還是平行發(fā)生的。

費米采用化學方法分離了某一新放射性元素,其半衰期為13 min。他的做法是將錳鹽及濃硝酸加入到硝酸鈾溶液中,然后加熱至沸點并添加氯酸鈉。結果發(fā)現(xiàn)所得的二氧化錳淀積物包含了差不多全部半衰期為13 min的β放射性元素.接下來費米試圖證明相應于此β放射性的放射性元素不是任何與鈾相鄰的已知元素的同位素。為此,他將下列元素發(fā)射β粒子的已知同位素加入到硝酸鈾的酸溶液中,它們是∶鏷(91),釷(90),錒(89),鐳(88),鉍(83)以及鉛(82)。如費米所說,當加入氯酸鈉以淀積二氧化錳時,在淀積物中未見任何發(fā)射β粒子的此類同位素.鑒于未得認證的新放射性元素是同錳一起淀積出來的,并鑒于從其性質(zhì)來看不可能是氡(86)或鈁(87)的同位素,費米就斷定它可能是未知的第93號(或者可能是第94或95 號)元素。

這種證明方法是不正確的。費米將新的β發(fā)射物不僅與鈾的緊鄰元素即鏷進行比較,而且考慮了其他若干元素一直到鉛為止。這表明他認為一系列接連的衰變(伴以電子、質(zhì)子及氦核的發(fā)射)是可能的,這些衰變最終形成了半衰期為13 min的放射性元素。不清楚的是他為什么沒有研究也處于鈾(92)與鉛(82)之間的元素釙(84),以及他為什么選擇在鉛上停下來。那種認為放射性元素組成一個終止于鉛或鉈(81)的連續(xù)系列的老看法正是前面提到的居里與約里奧的實驗所否定了的。因此費米理應將他的新放射性元素與所有已知元素進行比較。從分析化學我們知道,許多元素,如果它們以化合物、原子或膠體存在于硝酸溶液中的話,會同二氧化錳一起淀積出來。

為了檢驗不同的元素在費米的淀積方法中是怎樣表現(xiàn)的,我們配制了100 cm3 的55%硝酸溶液,其中含有幾毫克處于不溶解狀態(tài)或膠體狀態(tài)的幾乎所有穩(wěn)定元素。在此溶液中加入200 mg硝酸錳,加熱至沸騰,然后緩緩加入2g氯化鉀(干燥)。接著將所得二氧化錳淀積物用化學方法及光譜方法進行檢測,分析其中是否存在其他元素。檢測結果發(fā)現(xiàn)淀積物含有下列元素∶Ti,Nb,Ta,W,Ir,Pt,Au和Si,它們在溶液中差不多以全部含量沉淀出來,而Sb,Pb,Bi,Ni和Co則淀積出部分含量。

如上面所指出的,費米也未曾研究釙(84)是否進入到了錳淀積物中。對鏷所做的一個實驗表明,這個元素確實幾乎全部進入了MnO2淀積物中。所以,關于新的(13 min)放射性元素具有原子序數(shù)為93的證明是絕非成功的,因為費米采用的排除其他可能性的方法并沒有進行到底。

人們可以同樣假設∶在用中子來產(chǎn)生核蛻變的時候,會出現(xiàn)某些先前用質(zhì)子或α粒子轟擊原子核時所未曾觀察到的全新的核反應。過去人們發(fā)現(xiàn)核的嬗變只是通過發(fā)射電子、質(zhì)子或氦核時發(fā)生,因而重元素僅僅稍為改變其質(zhì)量而形成鄰近的元素。當重核受到中子轟擊時,人們可以設想核破裂成為若干大的碎塊,它們當然是已知元素的同位素而非受輻照元素的鄰近元素。

發(fā)現(xiàn)新放射性元素與硫化錸一起從酸溶液中淀積出來的事實同樣不能說明它就是第93號元素。首先,硫化錸很容易吸收其他物質(zhì)。其次,有關93號元素性質(zhì)的預言絕對不能肯定這個元素會形成一種在酸中穩(wěn)定的硫化物。

此外,如果費米對其實驗的詮釋是正確的話,那么他沒有給出的一個附加的必要結論是元素93的β衰變將會生成元素94。這個元素應當相對容易地與元素93在化學上分離開來。

在我們能夠宣稱元素93真正發(fā)現(xiàn)之前,還必須等待進一步的實驗結果。如前面所提到的,費米本人對此是謹慎的,但是在一篇涉及他的實驗的論文以及見諸報端的報道中,可以說結果已經(jīng)確鑿無疑了。

第二個有關發(fā)現(xiàn)第93號元素的報道來自考勃立克。按其報道,他在喬奇姆斯坦爾從焙燒的瀝青鈾礦的洗礦水中獲得了相當數(shù)量的元素93...…

通過斯佩特博士的介入,考勃立克先生把他的兩份樣品材料寄給了我,要求就元素93的存在予以研究。化學分析與X射線譜兩者均表明他的材料并不含有任何元素93,而是含有銀、釩酸鉈與鎢酸鹽的混合物而帶有超量鎢酸。在被告知這些情況后,考勃立克開始信服鎢的存在并撤消了關于發(fā)現(xiàn)元素93的說法。這里就沒有必要再去討論考勃立克歸因于設想中的新元素的那些反應了,因為它們都可以用釩鎢混合物引起的反應得到解釋。

不久前(1934年8月11日)來自美國的新聞報道了新澤西州的史密斯與斯坦貝奇成功地找到了原子序數(shù)高于鈾的元素。但是所能獲得的只是若干不太清楚的報紙報道,因此無法知道他們迄今為止做了些什么。